東北大ら、超伝導体をトポロジカル超伝導体に変換:量子コンピュータ応用に期待

東北大学と大阪大学、京都産業大学および、ケルン大学の共同研究グループは、普通の超伝導体をトポロジカル超伝導体に変換する方法を開発した。

TlBiSe2表面上に数nmのPb超伝導薄膜を作製

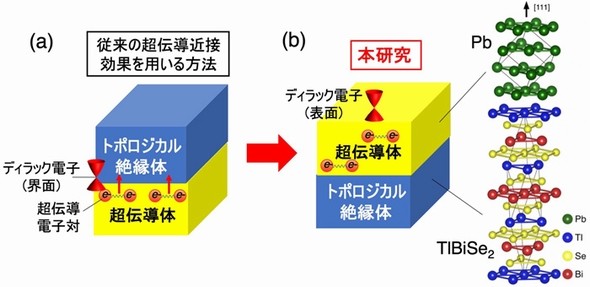

東北大学と大阪大学、京都産業大学および、ケルン大学の共同研究グループは2020年1月、普通の超伝導体をトポロジカル超伝導体に変換する方法を開発したと発表した。「超伝導近接効果」を用いるこれまでの方法とは全く異なる手法だという。

今回の成果は、東北大学材料科学高等研究所の佐藤宇史教授、高橋隆客員教授、同大学院理学研究科のチー・トラン博士課程大学院生、大阪大学産業科学研究所の山内邦彦助教、京都産業大学の瀬川耕司教授、ドイツ・ケルン大学の安藤陽一教授らの共同研究によるものである。

トポロジカル超伝導体は、その表面やエッジ(端)に「マヨラナ粒子」と呼ばれる特殊な粒子が存在するといわれており、量子コンピュータへの応用が期待されている。ところが、トポロジカル超伝導体を実現するための決定打はこれまでなかったという。

共同研究グループは今回、2010年に発見したトポロジカル絶縁体「TlBiSe2」に着目した。分子線エピタキシー法を用い、TlBiSe2の表面上に膜厚数nmのPb(鉛)超伝導薄膜を成長させることに成功した。

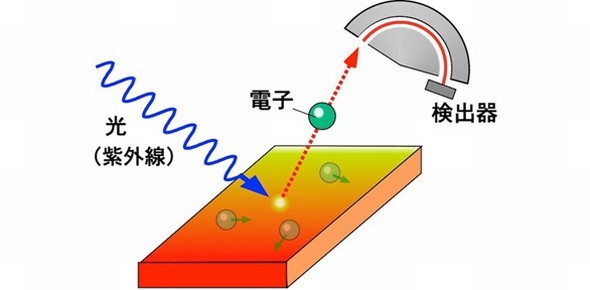

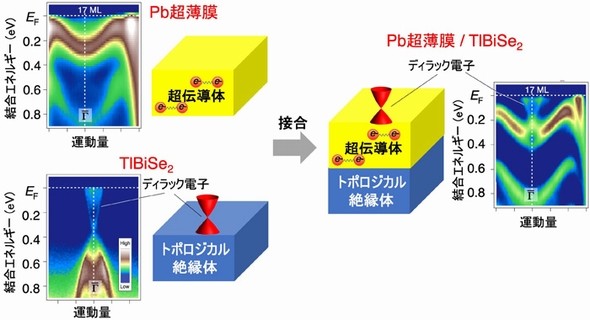

そして、この試料を角度分解光電子分光法で測定し、Pb表面のバンド分散を調べた。その結果、これまでPb薄膜とトポロジカル絶縁体の界面に埋もれて見えなかったディラック電子表面状態を、Pb表面で観測することができた。

研究グループによれば、TlBiSe2の表面上に局在していたディラック電子が、Pbとの接合でPb側に移動したことを示しているという。さらに試料をPb薄膜の超伝導転移温度(〜6K)以下に冷却して、エネルギー状態を精密に測定したところ、ディラック電子が超伝導になったことを示す「超伝導ギャップ」を観測することができた。

これまで一般的に行われてきた「超伝導近接効果」を用いる方法では、マヨラナ粒子が物質内部の界面付近に埋もれてしまうため、走査トンネル分光などによる測定でも、マヨラナ粒子を検出することは極めて難しかったという。

今回の成果によって、接合した超伝導体そのものをトポロジカル超伝導体に変換するという新しい方向性を示した。この手法は汎用性も高く、さまざまな超伝導体とトポロジカル絶縁体の組み合わせにも適用できるとみている。

関連記事

東北大学、SOT-MRAMセルの動作実証に成功

東北大学、SOT-MRAMセルの動作実証に成功

東北大学は、400℃の熱処理耐性と無磁場で350ピコ秒の高速動作、10年間データ保持を可能とする熱安定性を実現したスピン軌道トルク(SOT)型磁気トンネル素子の作製に成功した。SOT-MRAMセルとしての動作も確認した。 東北大ら、新概念のスピントロニクス素子を開発

東北大ら、新概念のスピントロニクス素子を開発

東北大学電気通信研究所は、米国パデュー大学と共同で、室温動作する新しい概念のスピントロニクス素子を開発した。この素子を疑似的な量子ビット(pビット)として用い、量子アニーリングと同じ手法で因数分解の実証に成功した。 東北大、高温動作の酸化ガリウムダイオード開発

東北大、高温動作の酸化ガリウムダイオード開発

東北大学金属材料研究所は、酸化ガリウムと金属酸化物を原子レベルで接合することにより、350℃の高温環境でも動作可能なダイオード(整流素子)を開発した。 東北大、自己保湿型のコンタクトレンズを可能に

東北大、自己保湿型のコンタクトレンズを可能に

東北大学は、電気浸透流(EOF)の発生効率が高いハイドロゲル素材を開発した。この素材をコンタクトレンズに用いて通電すると、レンズ内で発生する水流によって、レンズの乾燥速度が低下することを確認した。 東北大学、車載用途に対応可能なMTJ技術を開発

東北大学、車載用途に対応可能なMTJ技術を開発

東北大学は、150℃の高温環境でも、十分なデータ保持時間(熱安定性)を確保できる磁気トンネル接合(MTJ)技術を開発した。車載システムへのSTT-MRAM応用が可能となる。 異常ホール効果で得たスピン流で磁化をスイッチ

異常ホール効果で得たスピン流で磁化をスイッチ

東北大学は、鉄白金(FePt)合金のスピン異常ホール効果によって生成されたスピン流を用いて、磁石の極性をスイッチングさせることに成功した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

トポロジカル超伝導を実現する接合構造の模式図。左は従来方法、右は今回用いた方法とTlBiSe2の結晶構造 出典:東北大学他

トポロジカル超伝導を実現する接合構造の模式図。左は従来方法、右は今回用いた方法とTlBiSe2の結晶構造 出典:東北大学他 角度分解光電子分光の概念図 出典:東北大学他

角度分解光電子分光の概念図 出典:東北大学他 角度分解光電子分光測定の結果 出典:東北大学他

角度分解光電子分光測定の結果 出典:東北大学他