京都大ら、集積可能な「量子もつれ」光源を実現:直径約1.2mmのリング共振器を採用

京都大学は、集積化が可能な「量子もつれ」光源を実現した。光源をチップ化することで小型化が可能となり、量子コンピュータや量子暗号、量子センシングなどへの応用が期待される。

量子コンピュータや量子暗号などへの応用を期待

京都大学は2020年6月、集積化が可能な「量子もつれ」光源を実現したと発表した。光源をチップ化することで小型化が可能となり、量子コンピュータや量子暗号、量子センシングなどへの応用が期待される。

今回の研究は、京都大学大学院工学研究科の竹内繁樹教授や岡本亮同准教授、杉浦健太同博士課程学生、殷政浩同修士課程学生(当時)らの研究グループと、香港城市大学、南京大学、中国科学院らが共同で行った。

電子や光子といった量子は、個々の振る舞いや相関(量子もつれ)を制御することで、演算能力を飛躍的に向上したり、盗聴が不可能な暗号を実現したり、限界を超えた計測を可能にしたりできる。その中でも注目されているのが、光のさまざまな波長(色)の対となった「量子もつれ」光源である。ところが、現在の発生方法では特殊な石(非線形光学結晶)を用いる必要があり、小型化や集積化(チップ化)が難しいといわれてきた。

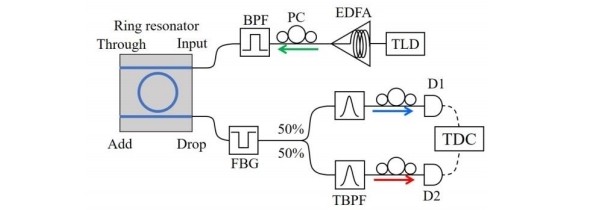

研究グループは今回、高屈折率のコントラストガラスで光導波路を作成。これを用いたリング共振器を、光子発生用の素子として活用した。リング共振器の直径は約1.2mmで、一般的なシリコン半導体素子と同じプロセス技術や製造装置を用いて作製できるのも特長の1つだ。

実験では、波長1550nmの励起用レーザー光(ポンプ光)をリング共振器に入力した。ポンプ光は非線形光学効果によって、「シグナル光子」と「アイドラー光子」に変換される。これを超伝導光子検出器でそれぞれ検出し、同時に発生した光子対を記録した。

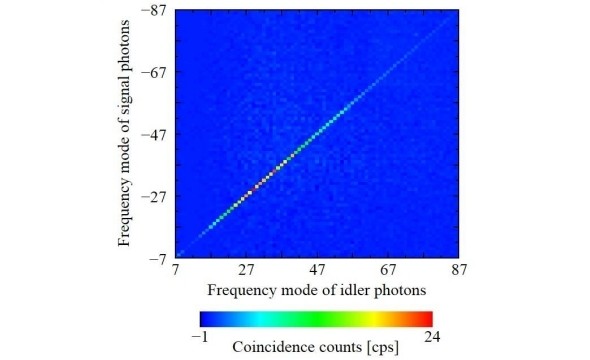

今回は、シグナル光子とアイドラー光子の対として、最大23.6nmの帯域、59の共振モードにわたり発生させることに成功した。これまでの最大値である16nmの帯域、40の共振モードを大きく上回る結果となった。

関連記事

京都大ら、THz帯でスピンポンピング効果を実証

京都大ら、THz帯でスピンポンピング効果を実証

京都大学らの共同研究グループは、テラヘルツ(THz)帯の反強磁性共鳴によるスピンポンピング効果を実証した。この現象がTHz帯の磁化ダイナミクスを有する反強磁性体で観測されるのは初めてという。 ペロブスカイト材料、負の屈折率温度係数示す

ペロブスカイト材料、負の屈折率温度係数示す

京都大学化学研究所の研究グループは、ハロゲン化金属ペロブスカイトが負の屈折率温度係数を示すことを発見した。この材料を用いて、正の依存性を持つ半導体「ZnSe」の光学温度補償が行えることを実証した。 超伝導体テラヘルツ光源の同期現象を観測

超伝導体テラヘルツ光源の同期現象を観測

筑波大学数理物質系の辻本学助教らは、超伝導体テラヘルツ光源の同期現象を観測することに成功した。テラヘルツ波を用いた量子通信デバイスの開発などにつながるとみられている。 ペロブスカイト半導体の発光量子効率を計測

ペロブスカイト半導体の発光量子効率を計測

東北大学は、全方位フォトルミネセンス(ODPL)法を用いて、ハライド系有機−無機ハイブリッド型ペロブスカイト半導体の発光量子効率(IQE)を計測することに成功した。この結果、IQEはメチルアンモニウムイオンの過不足によって大きく変動することが分かった。 単一NVダイヤモンド量子センサーで最高感度実現

単一NVダイヤモンド量子センサーで最高感度実現

京都大学化学研究所と産業技術総合研究所の研究グループは、人工合成したリンドープn型ダイヤモンドを用い、室温で世界最長となるNV(窒素−空孔)中心の電子スピンコヒーレンス時間を達成するとともに、単一NV中心を用いた量子センサーで世界最高の磁場感度を実現した。 産総研、亜鉛空気二次電池用の電解質を開発

産総研、亜鉛空気二次電池用の電解質を開発

産業技術総合研究所(産総研)は、京都大学の協力を得て、充放電による劣化を抑え、亜鉛空気二次電池の寿命を延ばすことができる電解質を開発した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

上図は実験装置の模式図。下図は光子間における周波数モード間の相関を示した図 出典:京都大学

上図は実験装置の模式図。下図は光子間における周波数モード間の相関を示した図 出典:京都大学