Xilinx、エッジ向けVersalプラットフォームを開発:自動運転システムなどを視野に(2/2 ページ)

10倍の演算密度を実現

2つ目は、前世代の適応型SoCに比べて、10倍の演算密度を実現したことである。Tahir氏は、レベル3の準自動運転を事例に、システム構成に必要となるチップ数などを比較して紹介した。例えばレベル3の準自動運転を実現するためには、前方カメラやサラウンドビューに用いる6台のカメラから取り込んだ映像信号をAI処理する必要があるという。このために、前世代の適応型SoCでは3個の「ZYNQ」を用いる必要があった。

これに対し、Versal AIエッジ「VE2302」を用いると、イメージセンサーやLiDARからの入力信号を1個で処理することができる。しかもAIの処理能力は4.4倍である。搭載するチップ数を減らせることで、プリント基板の実装面積は58%も削減できるという。この結果、10倍の演算密度を実現した。消費電力は約20Wでほぼ同等である。

もちろん、Versal AIエッジは自動車用機能安全規格「ISO 26262」に対応している他、自動車やロボットなど、用途に特化したソフトウェアスタックなどが用意されている。このため顧客は、迅速にアプリケーションの開発を行うことができる。

適応性と拡張性に優れたエッジプラットフォーム

3つ目は、適応性と拡張性を備えたエッジプラットフォームであることだ。DSA(ドメイン特化アーキテクチャ)と呼ばれる、機械学習などの処理に特化したプロセッサから、数ミリ秒で機能を入れ替えることができるDFX(ダイナミックファンクションエクスチェンジ)まで適応する。「必要なハードウェアやソフトウェアのアップデートは、OTA(Over the Air)で行うことができる」(Tahir氏)という。

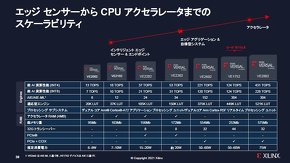

拡張性にも優れ、エッジセンサーやエンドポイントに向けた「VE2002」から、CPUアクセラレーター向けの「VE2802」まで、7品種を用意。あらゆる性能レンジを1つのアーキテクチャでカバーし、用途に応じた製品を選択することができる。この中で、「VE1752」は、32ビットをネイティブでサポートする「AIエンジン」をベースとした製品で、それ以外の製品は「AIエンジン-ML」をベースとしたものである。

Versal AIエッジは、2022年上半期中にES(エンジニアリングサンプル)製品と量産品の供給を始める。これに合わせて、開発ツールを2021年下半期から、Versal AIエッジACAP評価キットを2022年下半期から、それぞれ供給していく予定である。

関連記事

エッジのビジョンAIを1時間で駆動できるSOM

エッジのビジョンAIを1時間で駆動できるSOM

Xilinxは2021年4月20日(米国時間)、エッジでのビジョンAI(人工知能)向けにSOM(System On Module)「Kria(クリア) SOM」を発表した。Xilinxの「Zynq UltraScale+ MPSoC」をベースとしたSOMで、同社はこれを「適応型SOM」と呼ぶ。Xilinxにとっては新しいカテゴリーの製品となり、まずはスマートシティーやスマートファクトリーのビジョンAIをターゲットとする「Kria K26 SOM」を市場に投入する。 Open RAN対応のMassive MIMOが実現可能に

Open RAN対応のMassive MIMOが実現可能に

XilinxとMavenirは2021年4月13日(米国時間)、5G(第5世代移動通信)、4G向けにOpen RANに対応したMassive MIMOを実現するポートフォリオを発表した。 Xilinx、データセンター向け新製品などを発表

Xilinx、データセンター向け新製品などを発表

Xilinxは2021年2月23日(米国時間)、データセンターにおける「高速化」と「効率化」を実現するための新たな製品とソリューションを発表した。 「適応型チップで変化の多い時代に対応」、ザイリンクス

「適応型チップで変化の多い時代に対応」、ザイリンクス

Xilinxの日本法人であるザイリンクスは2021年1月28日、オンライン記者説明会を開催し、2020年8月にカントリーマネジャーに就任した林田裕氏が同社の注力市場や戦略を説明した。 多様な5G要件に対応、柔軟性を備えたXilinx「RF SoC」

多様な5G要件に対応、柔軟性を備えたXilinx「RF SoC」

Xilinxは2020年10月27日(米国時間)、5G(第5世代移動通信)基地局向けに「Zynq RF SoC DFE」を発表した。従来品ではソフトIP(Intellectual Property)としてFPGAファブリックに搭載していたデジタルフロントエンド(DFE)機能を、ハードIPとして搭載したことが特長となっている。ハードIP化したことで、演算性能の向上と消費電力の低減を実現した。 5G Open RAN向けのアクセラレーターカード Xilinx

5G Open RAN向けのアクセラレーターカード Xilinx

Xilinxは2020年9月15日(米国時間)、5G(第5世代移動通信)で注目されているオープン無線アクセスネットワーク(Open RAN)向けにテレコムアクセラレーターカード「T1」を発表した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか