慶應大、332%のTMC比を観測しメカニズムも解明:理論計算では1000%超えも可能に

慶應義塾大学とブラウン大学の研究グループは、トンネル磁気キャパシタンス(TMC)の変化率として332%を観測し、そのメカニズムも解明した。今回の研究成果は、電気容量検出型の高感度磁気センサーや磁気メモリの開発につながるとみられている。

電気容量検出型高感度磁気センサーや磁気メモリの開発に期待

慶應義塾大学とブラウン大学の研究グループは2021年7月、トンネル磁気キャパシタンス(TMC)の変化率として332%を観測し、そのメカニズムも解明したと発表した。今回の研究成果は、電気容量検出型の高感度磁気センサーや磁気メモリの開発につながるとみられている。

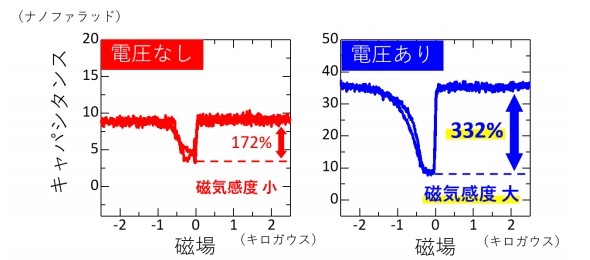

TMC効果は、磁場によってキャパシタンス(電気容量)が変化する現象。2つの磁性層の間に薄い絶縁層を挟んだ磁気トンネル接合で観測することができるという。磁気感度を示すTMCの変化率(TMC比)はこれまで155%が最大であった。研究グループは今回、「電圧」に注目し、世界最大となるTMC比の実現を目指した。

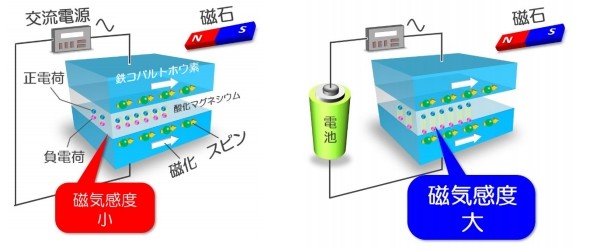

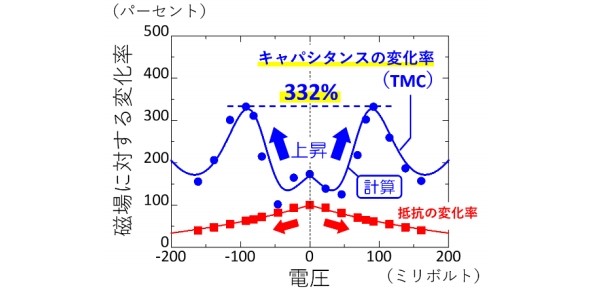

具体的には、マグネトロンスパッタ技術を用い、2つの鉄コバルトホウ素磁性膜の間に薄い酸化マグネシウム絶縁膜を挟んだ磁気トンネル接合を作製した。これを磁場中に置き、キャパシタンスが変化する様子を観測した。この結果、試料に電圧を加えるとTMC比は332%まで上昇することを確認した。

研究グループは、誘電体理論に量子力学と統計論を取り入れた新たな計算手法により、理論的な検討も行った。理論計算によれば、スピン分極率がさらに大きい磁性材料を用いると、TMC比は1000%を超えることが分かったという。

今回の成果は、慶應義塾大学大学院理工学研究科の緒方健太郎氏(修士2年生)や中山雄介氏(修士2年生)および、同大学理工学部の海住英生准教授らと、ブラウン大学物理学科のシャオ ガン教授との共同研究によるものである。

関連記事

高効率で狭線幅のCNT光源デバイスを実現

高効率で狭線幅のCNT光源デバイスを実現

慶應義塾大学は、シリコン光集積回路上でインライン動作し、通信波長帯の光のみで駆動する「カーボンナノチューブ(CNT)光源デバイス」を開発した。 産業用センサー、2024年は1兆4540億円規模へ

産業用センサー、2024年は1兆4540億円規模へ

矢野経済研究所は、産業用センサー(環境センシング関連)6品目の市場規模(メーカー出荷金額ベース)は、2020年見込みの1兆1360億円に対し、2024年は1兆4540億円規模となる。2019年から2024年までのCAGR(年平均成長率)は3.4%と予測した。 二酸化炭素の吸脱着で磁石のオンオフ制御に成功

二酸化炭素の吸脱着で磁石のオンオフ制御に成功

東北大学金属材料研究所の研究グループと大阪大学は、二酸化炭素の吸脱着により磁石のオンオフ制御が可能な「多孔性磁石」を開発した。二酸化炭素磁気センサーなどへの応用を視野に入れている。 NIMS、高温ダイヤモンドMEMS磁気センサーを開発

NIMS、高温ダイヤモンドMEMS磁気センサーを開発

物質・材料研究機構(NIMS)は、500℃の高温環境でも消費電力が小さく、動作が安定している「ダイヤモンドMEMS磁気センサー」を開発した。 SPCインタフェースを備えた3Dホールポジションセンサー

SPCインタフェースを備えた3Dホールポジションセンサー

TDKは2020年9月30日、同社のグループ会社であるTDKミクロナスの製品として、SPC(Short PWM Code)インタフェースを備えた3D(3次元)ホールポジションセンサー「HAL 3970」を発表した。外乱磁場に強いという特長を持つ「HAL 39xy」ファミリーの最新品種で、産業機器や自動車、特に自動車のパワーステアリングを主な用途とし、ASIL-Bに対応している。 シリコン基板上に単結晶巨大磁気抵抗素子を作製

シリコン基板上に単結晶巨大磁気抵抗素子を作製

物質・材料研究機構(NIMS)と産業技術総合研究所(産総研)の共同研究チームは、ウエハー接合技術を用い、磁気抵抗特性に優れた単結晶ホイスラー合金巨大磁気抵抗素子を、シリコン基板上へ作製することに成功した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

電圧誘起TMC効果の概念(左は電池なし、右は電池あり) 出典:慶應義塾大学

電圧誘起TMC効果の概念(左は電池なし、右は電池あり) 出典:慶應義塾大学 電圧を加え332%のキャパシタンス変化率を実現 出典:慶應義塾大学

電圧を加え332%のキャパシタンス変化率を実現 出典:慶應義塾大学 実験結果と計算結果の比較 出典:慶應義塾大学

実験結果と計算結果の比較 出典:慶應義塾大学