富山大ら、乾電池1本で発光する有機ELを開発:駆動電圧を従来の約3分の1に

分子科学研究所と富山大学の研究グループは、乾電池1本でディスプレイ並みの明るさに発光する有機ELを開発した。有機ELを発光させるための駆動電圧を、従来の約3分の1に低減することが可能になる。

界面における有機分子同士の相互作用を制御し、蛍光色素をドーピング

分子科学研究所の伊澤誠一郎助教や平本昌宏教授と、富山大学の森本勝大准教授や中茂樹教授による研究グループは2022年1月、乾電池1本でディスプレイ並みの明るさに発光する有機ELを開発したと発表した。有機ELを発光させるための駆動電圧を、従来の約3分の1に低減することが可能になる。

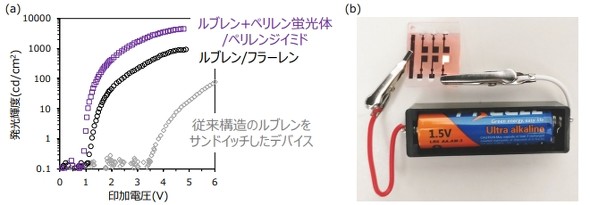

有機ELは高画質な映像を表示できるため、スマートフォンや大画面TVなどに搭載されている。面発光光源のため、次世代照明としても注目されている。一方で、大きな駆動電圧を必要とすることがこれまで課題となっていた。例えば、オレンジ色を100cd/m2で発光させるために、乾電池3本分に相当する4.5V程度の電圧を必要としていたという。

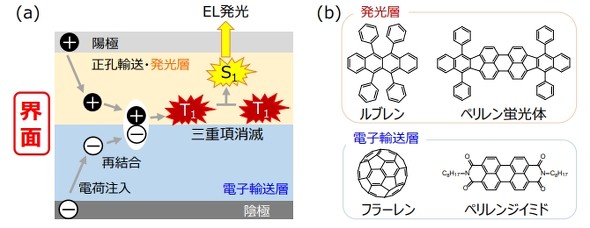

研究グループは今回、発光を担う2種類の有機半導体材料における界面でのアップコンバージョンという過程を利用して、発光効率を向上させた。発光プロセスはこうだ。注入された電子と正孔が、電子輸送層と正孔輸送・発光層の界面で出会って再結合する。これによって生成された2つの三重項励起状態が衝突し、エネルギーの高い一重項励起状態を作り出し発光する。

発光層を電子/正孔輸送層で挟み込んだ従来構造の有機EL素子だと、発光し始める電圧は3.5V程度からであった。これに対し、今回開発した有機EL素子は、オレンジ色(波長608nm)の光が、1V以下から発光を始めることが分かった。

また、電子輸送層には従来の「フラーレン」ではなく、結晶性の高い「ペリレンジイミド」を用いた。これにより、界面における有機分子同士の相互作用を制御し失活を抑えた。しかも、発光層にペリレン蛍光体をドーピングさせ発光を促進させたことで、発光輝度が大幅に向上。従来のアップコンバージョン過程を用いた有機EL素子に比べ、約70倍も高い発光効率を実現することができたという。

関連記事

エレクトレット型MEMS環境振動発電素子を開発

エレクトレット型MEMS環境振動発電素子を開発

立命館大学と千葉大学は、荷電処理を不要にした「エレクトレット型MEMS環境振動発電素子」を開発した。電子回路とのワンチップ化も可能で、無線IoT端末の自立電源として期待される。 量子コンピュータ実機で有機EL発光材料の性能予測

量子コンピュータ実機で有機EL発光材料の性能予測

三菱ケミカルと日本IBM、JSRおよび、慶應義塾大学の研究プロジェクトチームは、量子コンピュータ実機を用いて有機EL発光材料の励起状態を高い精度で計算することに成功した。 日本触媒、有機EL用電子注入材料をNHKと共同開発

日本触媒、有機EL用電子注入材料をNHKと共同開発

日本触媒は、有機EL用の新たな電子注入材料をNHKと共同で開発した。この材料を用いると陰極から直接、発光層へ電子注入を行うことができるため、有機ELの構造を簡素化できるという。 マイクロLEDディスプレイの市場拡大はまだ先

マイクロLEDディスプレイの市場拡大はまだ先

マイクロLEDディスプレイは、OLED(有機ELディスプレイ)、LCD(液晶ディスプレイ)、量子ドットベースのディスプレイの潜在的な代替技術として派手に宣伝されているが、市場調査グループのIDTechExは警鐘を鳴らしている。同社のレポートは、ディスプレイ市場で他の技術に置き換わることに焦点を当てるとともに、新たな市場を創出することも考察している。 JOLED、印刷方式で有機ELディスプレイを量産

JOLED、印刷方式で有機ELディスプレイを量産

JOLEDは、千葉事業所(千葉県茂原市)の量産ラインで製造した有機ELディスプレイ「OLEDIO」の出荷を始めた。同社によれば、印刷方式による有機ELディスプレイの量産は世界でも初めてという。 九州大と関学大、高性能青色有機EL素子を開発

九州大と関学大、高性能青色有機EL素子を開発

九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センターと関西学院大学の共同研究グループは、高い発光効率と色純度、素子耐久性を併せ持つ青色有機EL素子の開発に成功した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング