有機ELより低コスト、発光電気化学セルの動作機構を解明:ESR法で電荷のスピン状態を観測

筑波大学らの研究チームは、電子スピン共鳴(ESR)法を用い、発光電気化学セル(LEC)の動作機構を解明したと発表した。低コストで環境負荷が小さいLECの実用化に弾みをつける。

ESR増加の起源、スーパーイエローに注入された「正孔」と「電子」

筑波大学数理物質系/エネルギー物質科学研究センターの丸本一弘教授らによる研究チームは2023年6月、電子スピン共鳴(ESR)法を用い、発光電気化学セル(LEC)の動作機構を解明したと発表した。低コストで環境負荷が小さいLECの実用化に弾みをつける。

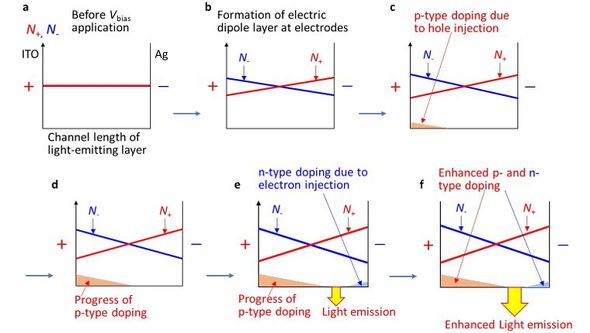

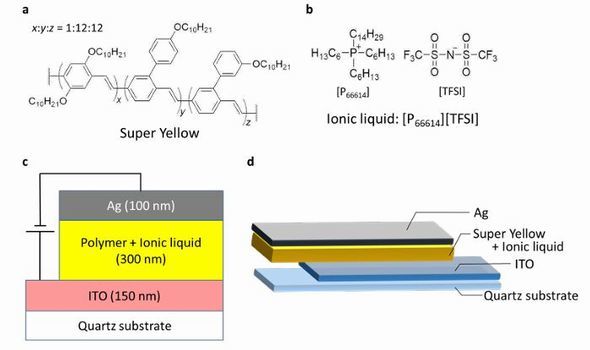

LECは、電気化学発光を応用した有機発光素子。有機発光材料とイオン液体の陽イオン(P66614+)および陰イオン(TFSI-)からなる「発光層」や、「陽極」「陰極」で構成される。有機ELに比べ、構造が簡単で柔軟性に優れているという。印刷技術を用いることにより製造コストを削減でき、低電圧駆動によって電力消費を抑えることも可能である。半面、「応答速度が遅い」「駆動寿命が短い」といった課題もあった。

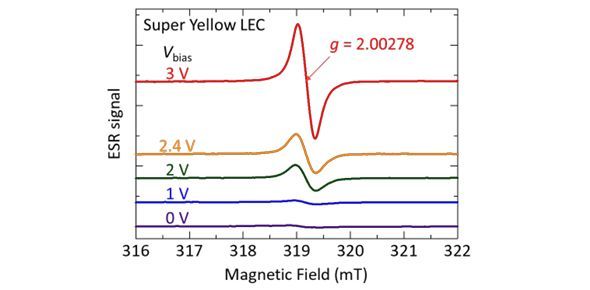

そこで研究チームは、課題解決に向けてLECの詳細な動作機構を解明することにした。具体的には、発光材料としてスーパーイエローを用いたLECについて、電子スピン共鳴(ESR)法を用い、LECが動作している状態で電荷のスピン状態を観察した。

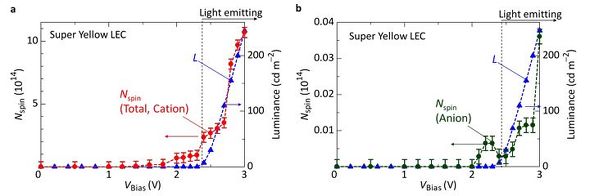

これにより、LECに印加する電圧(Vbias)が高くなると、発光とESRがいずれも増えることが分かった。得られた信号を理論解析したところ、ESR増加の起源は、スーパーイエローに注入された「正孔」と「電子」であることを明らにした。しかも、電荷ドーピングの進行が輝度の上昇と相関関係にあり、これはドーピングされた電荷が発光層上に分布していることを示すものだという。

関連記事

同一面内で接合した構造のTMDC多層結晶を作製

同一面内で接合した構造のTMDC多層結晶を作製

トンネルFETに適した材料として注目されている「遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)」。東京都立大学などの研究チームはTMDCの結晶について、同一面内で接合した構造を作製することに成功した。接合界面ではトンネル電流も観測した。 偏光空間構造を用い、スピンの空間構造を直接生成

偏光空間構造を用い、スピンの空間構造を直接生成

東京理科大学と千葉大学、東北大学、筑波大学の研究グループは、ラゲールガウシアンビームの一種である「ベクトル光渦」と呼ばれる偏光の空間周期構造を、スピンの空間周期構造として半導体量子井戸中へ直接生成することに成功した。 カフェ酸の薄膜層を形成、有機半導体の性能を向上

カフェ酸の薄膜層を形成、有機半導体の性能を向上

産業技術総合研究所(産総研)と筑波大学は、有機半導体デバイスの電極表面にカフェ酸の薄膜層を形成すれば、デバイスに流れる電流が最大で100倍も増加することを発見した。バイオマス由来の材料を用いることで、デバイス廃棄時の環境負荷を極めて小さくすることもできるという。 燃料電池用の籠状窒素ドープグラフェン触媒を開発

燃料電池用の籠状窒素ドープグラフェン触媒を開発

筑波大学と九州大学、鶴岡工業高等専門学校の研究チームは、水素燃料電池(固体高分子型燃料電池)に向けた「籠状窒素ドープグラフェン触媒」を開発した。メタルフリー触媒として世界最高レベルの正極触媒活性を持ち、白金系触媒よりも高い耐久性を示すという。 NIMSら、微細化熱電素子で出力電圧0.5V超を達成

NIMSら、微細化熱電素子で出力電圧0.5V超を達成

物質・材料研究機構と産業技術総合研究所および、筑波大学の研究グループは、多数の微小なπ接合からなる熱電素子を試作し、0.5V以上の出力電圧を実現したと発表した。この熱電素子がIoT機器の駆動電源として対応できることを示した。 ダイヤモンド結晶中の磁化を極めて高速に検出

ダイヤモンド結晶中の磁化を極めて高速に検出

筑波大学や北陸先端科学技術大学院大学は、NV(窒素−空孔)センターを導入したダイヤモンド単結晶に超短光パルスを照射し、10兆分の1秒で瞬く結晶中の磁化を検出することに成功した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

上図はESR測定に用いたLECの構造。下図は動作しているLECのESR信号 出所:筑波大学

上図はESR測定に用いたLECの構造。下図は動作しているLECのESR信号 出所:筑波大学