次世代移動体通信「6G」を具現化する技術(前編):福田昭のデバイス通信(404) 2022年度版実装技術ロードマップ(28)(2/2 ページ)

» 2023年06月15日 11時30分 公開

[福田昭,EE Times Japan]

「5G」のミリ波から「6G」ではサブテラヘルツ波へ

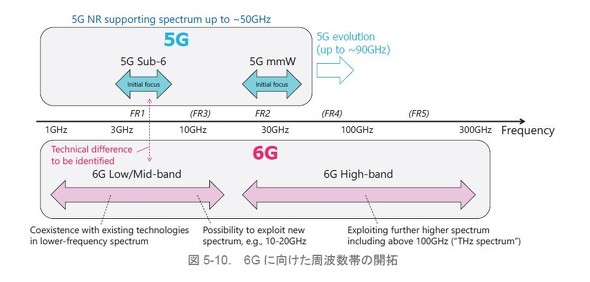

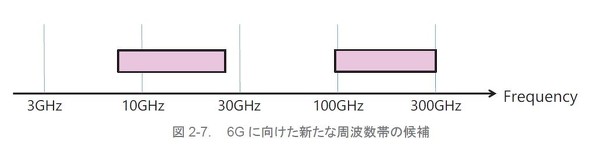

「6G」の無線通信に割り当てられる周波数は、「5G」よりも高くなる。利用可能な周波数帯域幅を広げることによって10倍の「高速・大容量」を実現する。また「5G」と同様に、2種類の周波数帯域を用意する。カバー範囲を確保した低めの周波数帯域と、高速・大容量を優先した高めの周波数帯域である。具体的には7.125GHz〜24GHzのマイクロ波・ミリ波帯と92GHz〜300GHzのサブテラヘルツ帯が候補となる。

「6G」に向けた新たな周波数帯域の候補(注:この図面は実装技術ロードマップ本体には掲載されていない)[クリックで拡大] 出所:NTTドコモ、ホワイトペーパー「5Gの高度化と6G」(2022年11月(5.0版))

「6G」に向けた新たな周波数帯域の候補(注:この図面は実装技術ロードマップ本体には掲載されていない)[クリックで拡大] 出所:NTTドコモ、ホワイトペーパー「5Gの高度化と6G」(2022年11月(5.0版))周波数帯域の拡大を「5G」と「6G」で比較すると、「5G」では「サブ6(Sub-6)」と呼ぶ3.7GHz/4.5GHz帯と、「ミリ波(mmW)」と呼ぶ28GHz帯が割り当てられている。これに対して「6G」では「ロウ/ミッドバンド(Low/Mid-band)」と呼ぶ5Gと重なる帯域と、「ハイバンド(High-band)」と呼ぶ5Gよりもはるかに高い帯域の利用が想定される。ハイバンドの最大周波数は100GHzを超えるとされる。

また5Gの「ミリ波」通信がサポートする最大周波数は現時点で52.6GHzに拡大された。将来は最大で約90GHzに高めることが考えられている。

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

COVID-19の影響でインターネットのトラフィックが大幅に増加

COVID-19の影響でインターネットのトラフィックが大幅に増加

今回から、「2022年度版 実装技術ロードマップ」の第2章第4節である「情報通信」の概要を紹介する。第4節は「情報通信概要」「データセンターサーバー」「モバイル」の3項で構成されている。 人間の能力を拡張する実装技術

人間の能力を拡張する実装技術

JEITAの「2022年度版 実装ロードマップ」を紹介するシリーズ。今回から、第3項(2.3.3)「人間拡張」の概要を説明する。 触覚とそのセンシング(前編)

触覚とそのセンシング(前編)

前回に続き、第3項(2.3.3)「人間拡張」の概要を説明する。今回と次回で、「触覚」について解説する。 嗅覚と味覚の電子化を目指すバイオセンサ

嗅覚と味覚の電子化を目指すバイオセンサ

今回は、第2項(2.3.2)「メディカル」の最後の項目、「バイオセンサ」を取り上げる。 バイオセンサの信号変換技術(前編)

バイオセンサの信号変換技術(前編)

前回に続き、第2項(2.3.2)「メディカル」の最後の項目、「バイオセンサ」を取り上げる。バイオセンサの主な信号検出原理を説明する。 嗅覚と味覚の電子化を目指すバイオセンサ

嗅覚と味覚の電子化を目指すバイオセンサ

今回は、第2項(2.3.2)「メディカル」の最後の項目、「バイオセンサ」を取り上げる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- 「何でもできるが誰にも使えない」――自作MASが突きつけた現実

- ソニー半導体、3Qは過去最高 通期予想もさらに上方修正

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR