10km先に1Wを光給電、無電源地域で高速通信が可能に:災害時の応急対応としても期待

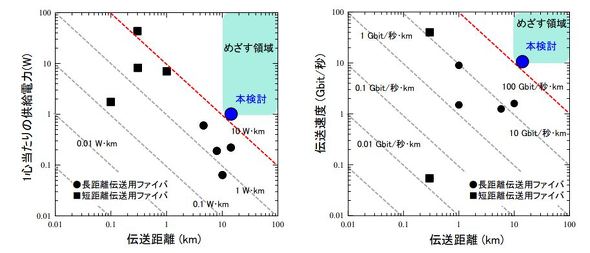

NTTと北見工業大学は、1本の通信用光ファイバーを用いた光給電により、10Gビット/秒(bps)の伝送速度を維持しつつ、10km以上先の無電源地点に1W以上を供給することに成功した。この成果により、非電化エリアへの給電や災害時の通信確立への応用が期待できる。

NTTと北見工業大学は2023年8月29日、1本の通信用光ファイバーを用いて、伝送速度10Gビット/秒(bps)の通信速度を維持しつつ、1W以上の電力を14km先の無電源地点に供給することに「世界で初めて」(同研究グループ)成功したと発表した。この成果により、災害時に電源回復が難しくなった場合の電源供給や、河川や山間部など非電化エリアへの高速光通信の提供といった応用が期待される。

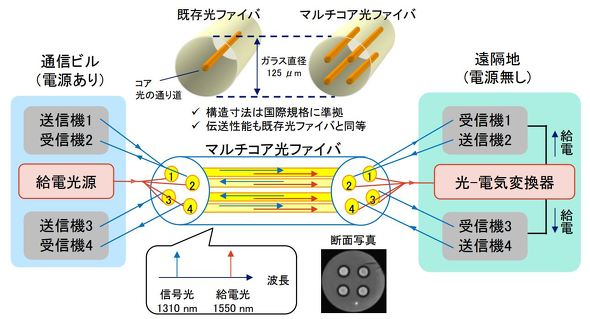

今回の研究では、一般的な通信用光ファイバーと同じ直径でありながら、内部に4本のコア(光の通り道)を有するマルチコア光ファイバー(MCF)を使用した。コア数が多いMCFを使うことで、光ファイバー1本の単位断面積当たりの供給電力を最大化。14km伝送後に約1Wの電力を得られた。これによって、電源が無い遠隔地の光通信装置(受信機/送信機)を駆動でき、通信を確立できるようになる。

MCFの4本のコアは独立して使用でき、任意のコアを給電用か通信用、あるいはその双方に割り当てられる。

マルチコア光ファイバーを用いた光給電システムの概要。この図では、4コアを給電に割り当て、2コアを上り通信に、別の2コアを下り通信に割り当てている。このように、4コアを使えば上り/下りの通信を2セット設定することも可能だ[クリックで拡大] 出所:NTT/北見工業大学

マルチコア光ファイバーを用いた光給電システムの概要。この図では、4コアを給電に割り当て、2コアを上り通信に、別の2コアを下り通信に割り当てている。このように、4コアを使えば上り/下りの通信を2セット設定することも可能だ[クリックで拡大] 出所:NTT/北見工業大学実験では、光給電量が最大になるよう、4コア全てに波長1550nmの給電用光源を入力。その上で、2コアを使い、一方に波長1310nmの上り信号を、もう一方に下り信号を割り当てることで、上り/下りの双方向通信が行える。

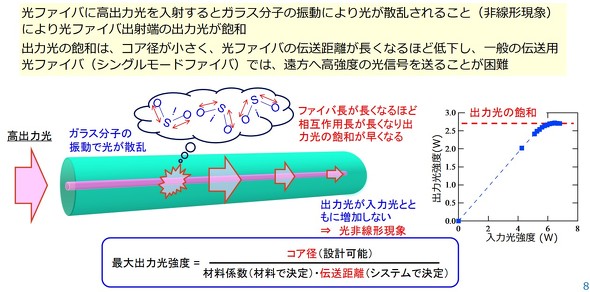

電源供給が困難なエリアで光通信装置を駆動できるよう、1本の光ファイバーで通信と給電を行う技術は、以前から研究されてきた。しかし、従来技術では、光ファイバーの入力光強度限界により、10km以上離れた場所にある光通信装置の駆動に必要な電力を供給することが難しかった。

同研究グループは、今後について「同技術は、河川/山間部などの非電力化地域や電化困難エリアへの給電の他、災害時の電源回復困難地域での電力確保などへの活用が期待できる。今後も光給電能力のさらなる改善に向けて産学連携による研究開発を推進し、多様なIoT(モノのインターネット)機器と連携したセンシングネットワークの実現を目指す」と述べた。

関連記事

走行中車両のタイヤに給電する新技術を開発、東大ら

走行中車両のタイヤに給電する新技術を開発、東大ら

東京大学は2023年1月、デンソー、日本精工、ブリヂストン、ロームと共同で、走行中の車両のタイヤに道路から無線給電する新技術を開発したと発表した。 東北大、完全表面結晶化ガラスファイバーを創製

東北大、完全表面結晶化ガラスファイバーを創製

東北大学は、光透過率が90%以上という透明多結晶性セラミックス「完全表面結晶化ガラスファイバー」を作り出すことに成功した。光ファイバー通信システムのさらなる大容量化が可能となる。 テラヘルツ波通信、光と電波の融合技術で実証

テラヘルツ波通信、光と電波の融合技術で実証

情報通信研究機構(NICT)と住友大阪セメント、名古屋工業大学および、早稲田大学は、大容量のテラヘルツ波信号を光信号に変換し、光ファイバー無線技術を用いて異なるアクセスポイントに分配、送信するシステムの実証実験に成功した。 PCSELの高輝度化に成功、大型レーザー並みに

PCSELの高輝度化に成功、大型レーザー並みに

京都大学の研究グループは、フォトニック結晶レーザー(PCSEL)について、連続動作状態での輝度を1GWcm-2sr-1 まで高めることに成功した。この輝度は、CO2レーザーや固体レーザー、ファイバーレーザーなど大型レーザーに匹敵する値だという。 ついに始まるIOWN、ネットワーク遅延200分の1に

ついに始まるIOWN、ネットワーク遅延200分の1に

NTTは、IOWN(アイオン:Innovative Optical and Wireless Network)構想実現に向けた初の商用サービスとなる「APN IOWN1.0」を、2023年3月16日から提供開始する。同サービスでは、ネットワーク遅延が従来の200分の1に削減できるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- TSMCが2nmプロセス量産を開始、台湾2工場で

- ソニー・ホンダモビリティが次世代「AFEELA」を初公開、28年以降に米国投入へ

- DRAM契約価格さらに55〜60%上昇へ 2026年1〜3月

- 酸化ガリウムデバイス向け4インチウエハー量産へ

- 50年前の「初代ダイシングソー」実物と最新製品を展示、ディスコ

- TSMC熊本工場は台湾に並ぶ歩留まり 地下水保全も重視

- 世界半導体市場、2029年に1兆米ドル規模へ 製造装置も成長継続

- Intel、初の18Aプロセス採用「Core Ultraシリーズ3」を正式発表

- SiCウエハー世界市場は2035年に5724億円規模へ 中国メーカーが攻勢

- 活版印刷で培った金属加工 1.4nmプロセス向けNILテンプレート、DNP