テラヘルツ波通信、光と電波の融合技術で実証:Beyond 5G時代の無線システム

情報通信研究機構(NICT)と住友大阪セメント、名古屋工業大学および、早稲田大学は、大容量のテラヘルツ波信号を光信号に変換し、光ファイバー無線技術を用いて異なるアクセスポイントに分配、送信するシステムの実証実験に成功した。

テラヘルツ波−光変換デバイスと光ファイバー無線技術を開発

情報通信研究機構(NICT)と住友大阪セメント、名古屋工業大学および、早稲田大学は2023年5月、大容量のテラヘルツ波信号を光信号に変換し、光ファイバー無線技術を用いて異なるアクセスポイントに分配、送信するシステムの実証実験に成功したと発表した。

テラヘルツ波通信は、Beyond 5Gネットワークのアクセスポイントで、超高速データレートを得るための手段として注目されている。ただ、テラヘルツ波帯はマイクロ波帯などの信号に比べ伝搬損失が極めて大きく、長距離の送信や障害物のある環境では通信が困難になるなど、実用化に向けて解決すべき課題がいくつかあった。

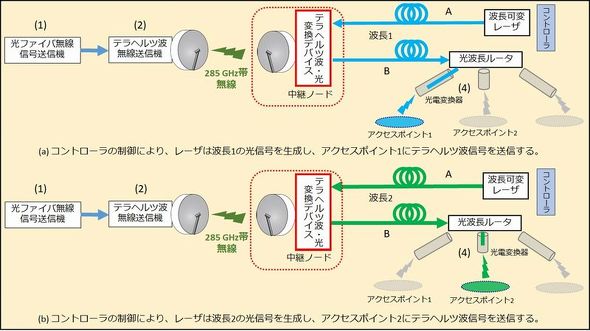

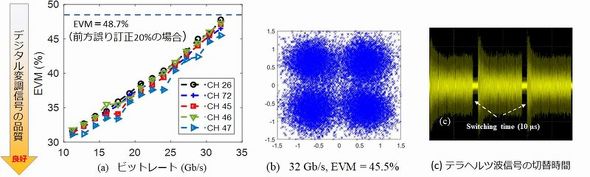

NICTらの研究グループは、テラヘルツ波通信におけるこれらの課題を解決。285GHzの周波数帯で、毎秒32Gビットの大容量テラヘルツ波無線信号を異なるアクセスポイントへ透過的に分配、送信することに成功した。

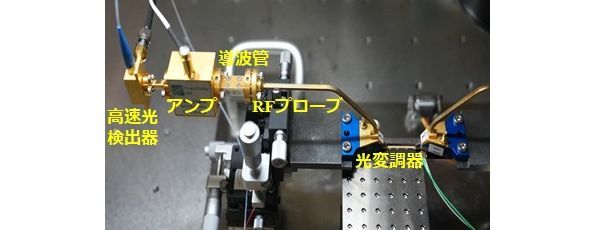

課題解決に向けて、研究グループは2つの要素技術を開発した。その一つは、強誘電体電気光学結晶(ニオブ酸リチウム)を用いた高速光変調器。テラヘルツ波を光信号に変換するテラヘルツ波−光変換デバイスである。結晶の厚みは100μm以下とした。従来比5分の1以下という薄さにすることで、テラヘルツ波にも対応可能な高速性を達成した。

もう1つは、光ファイバー無線技術。テラヘルツ波信号を搬送するため、波長可変レーザーで生成した波長の異なるレーザー光を用い、波長を切り替える。これによって、テラヘルツ波信号の行き先をスムーズに変更でき、特定波長が割り当てられたアクセスポイントに配信することが可能となった。

開発した2つの要素技術を組み合わせれば、4QAM変調で毎秒32Gビットの大容量テラヘルツ波信号を直接光信号に変換して、異なるアクセスポイントに送信するための伝送システムを構築できる。テラヘルツ波の信号切り替えも、10マイクロ秒以下と極めて短い時間で行える可能性があるという。

関連記事

NICT、生体組織の電気定数データベースを公開

NICT、生体組織の電気定数データベースを公開

情報通信研究機構(NICT)は、58種類の生体組織について、1MHzから100GHzまでの「電気定数データベース」を公開した。この中には、5G(第5世代移動通信)システムで用いられる20GHzを超える周波数帯で測定したデータも多く含まれているという。 量子光のパルス波形を自在に制御する新手法を開発

量子光のパルス波形を自在に制御する新手法を開発

東京大学は、NTTや情報通信研究機構、理化学研究所の研究チームと共同で、量子光のパルス波形を自在に制御する新たな手法を開発した。量子光源となる「量子任意波形発生器」の核となる技術で、新手法を用い大規模光量子コンピュータの作動に必要となる特殊なパルス波形を持つ量子光の生成に成功した。 日欧連携で300GHz帯双方向リアルタイム伝送に成功

日欧連携で300GHz帯双方向リアルタイム伝送に成功

早稲田大学らによる国際共同研究グループは、世界初となる「300GHz帯双方向リアルタイム伝送」に成功した。テラヘルツ通信は、Beyond 5G/6Gシステムにおいて、基地局間を接続する方法の1つとして注目されている。 可視光で動作、有機電気光学ポリマー光変換器を開発

可視光で動作、有機電気光学ポリマー光変換器を開発

情報通信研究機構(NICT)未来ICT研究所は、可視光で動作する有機電気光学ポリマーを開発し、これを用いて作製した光変調器が、波長640nm(赤色)で動作することを確認した。 NICT、4コア光ファイバーで1ペタbps伝送に成功

NICT、4コア光ファイバーで1ペタbps伝送に成功

情報通信研究機構(NICT)は、標準外径(0.125mm)で51.7km長の4コア光ファイバーを用い、波長多重技術と複数の光増幅方式を駆使した伝送システムにおいて、毎秒1ペタ(P)ビットを超える大容量伝送の実験に成功した。 Beyond 5G向けデバイスの研究開発を本格開始

Beyond 5G向けデバイスの研究開発を本格開始

シャープ、シャープセミコンダクターイノベーション(SSIC)、東京大学大学院工学系研究科、東京工業大学、日本無線の5者は、Beyond 5G(B5G)向けIoT(モノのインターネット)ソリューション構築プラットフォームの研究開発を本格的に始める。産官学が協力し、B5Gの用途拡大と国際競争力の強化を図る。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

テラヘルツ波−光変換デバイスの構成 出所:NICT

テラヘルツ波−光変換デバイスの構成 出所:NICT