キャパシターの絶縁破壊過程を電極越しに可視化:デバイス内部の不良を非破壊で観察

東京大学の研究グループは、大容量強誘電体メモリに実装可能な二酸化ハフニウム(HfO2)系強誘電体を用いたキャパシターが絶縁破壊に至る過程を、電極越しに可視化することに成功した。

レーザー励起光電子顕微鏡に電気計測システムを実装

東京大学の研究グループは2023年10月、大容量強誘電体メモリに実装可能な二酸化ハフニウム(HfO2)系強誘電体を用いたキャパシターが絶縁破壊に至る過程を、電極越しに可視化することに成功したと発表した。

HfO2系強誘電体は、「膜厚が10nm以下でもリーク電流を抑えて強誘電性を示す」ことや、「大きな保持電界を持つ」こと、「10ナノ秒以下でスイッチングが可能」なことから、大容量強誘電体メモリに向けた材料として注目されている。ただ、保持電界が絶縁破壊電界に匹敵する大きさのため、低い耐久性が課題となっていた。

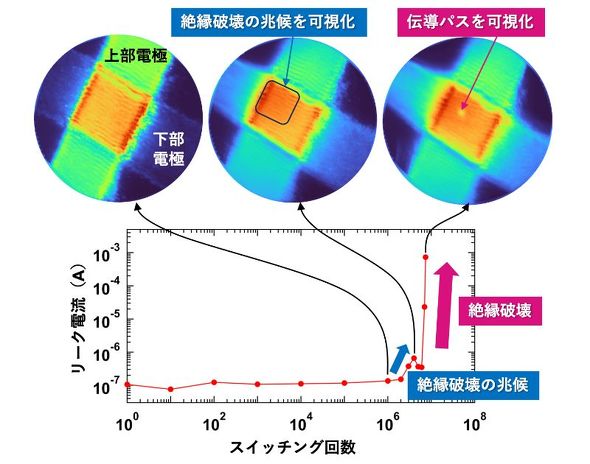

FeRAMをワーキングメモリとして用いるには、109〜1015回の書き換え耐性が求められるという。ところが、HfO2系強誘電体キャパシターの書き込み耐性は106〜109回にとどまっている。この回数を増やしていくには、絶縁破壊を抑えなければならず、電極を透かして観察するなど非破壊的な方法で絶縁破壊に至る過程を解明する必要があった。

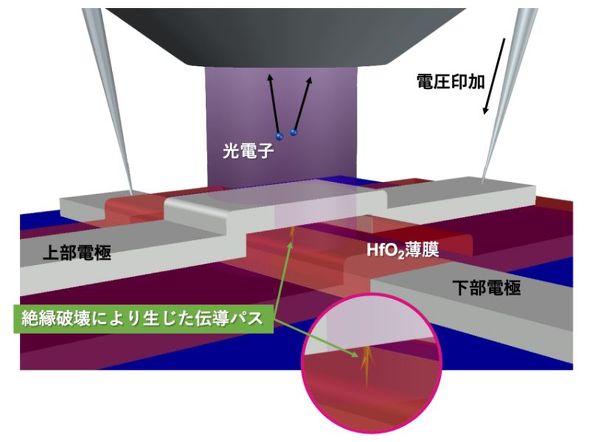

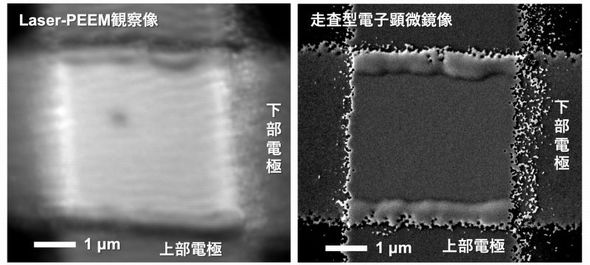

そこで研究グループは、レーザー励起光電子顕微鏡(Laser-PEEM)に電気計測システムを実装した「オペランドLaser-PEEM」装置を開発した。この装置は3つの大きな特長を備えている。1つ目は、収差補正技術と連続波レーザーを組み合わせることで、約3nmの解像度を実現できること。2つ目は、4.66eVという低いエネルギーのレーザーを用いることで、欠陥に敏感な測定が行え、かつ約100nmの検出深さを備えていること。3つ目は、顕微鏡観察と同時に書き換え耐性を評価できることから、書き換え電圧印加を除き、デバイスの特性変動要因を排除できることである。

開発した装置で、Hf0.5Zr0.5O2を用いたクロスバー型キャパシターの絶縁破壊過程を調べた。これにより、絶縁破壊後の電気伝導パスを、30nm厚の電極越しに可視化した。しかも、絶縁破壊の直前にリーク電流がわずかに増えるという「前兆」を確認した。この時、キャパシターは4分の1程度の範囲において欠陥密度が増加する様子を可視化した。

これらの結果から、キャパシターの一部領域でのみ欠陥密度が増加し、これに伴って抵抗が変化するということが明らかになった。今回、可視化に成功した伝導パスは、一般的な走査型電子顕微鏡だと観測するのが難しいという。

今回の研究は、東京大学物性研究所の藤原弘和特任研究員、同大学大学院新領域創成科学研究科のバレイユ・セドリック特任研究員(研究当時)、谷内敏之特任准教授、同大学の辛埴特別教授らの研究グループと、東京大学生産技術研究所の糸矢祐喜大学院生(工学系研究科博士課程)、同大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センターの小林正治准教授らによる研究チームが共同で行った。

関連記事

エネルギー密度1.6倍のリチウムイオン電池を開発

エネルギー密度1.6倍のリチウムイオン電池を開発

東京大学は、高価なコバルトを用いずに、エネルギー密度が従来比1.6倍となる「リチウムイオン電池」を開発、安定動作に成功した。 光位相器を不揮発化、強誘電体トランジスタで駆動

光位相器を不揮発化、強誘電体トランジスタで駆動

東京大学は、光位相器を強誘電体トランジスタで駆動させる新たな手法を開発した。強誘電体中のメモリ効果を利用することで、光位相器の不揮発化に成功した。 室内光で駆動するペロブスカイト光脈波センサー

室内光で駆動するペロブスカイト光脈波センサー

東京大学は、電源を内蔵し超薄型で変換効率が高い「ペロブスカイト光脈波センサー」を、スイス連邦工科大学と共同で開発した。室内光レベルの光量環境でも、ペロブスカイトLEDを駆動できる発電が可能だという。 n型有機半導体、高移動度で大面積塗布を可能に

n型有機半導体、高移動度で大面積塗布を可能に

東京大学や筑波大学などによる研究グループは、高移動度の電子輸送性(n型)有機半導体を開発した。同時に、塗布法を用い大面積の単結晶製膜にも成功した。 光学式フレキシブル圧力センサーシートを開発

光学式フレキシブル圧力センサーシートを開発

東京大学は、3軸方向の圧力を検知できる「光学式フレキシブル圧力センサーシート」の開発に成功したと発表した。曲面への実装が可能で、ロボットの電子皮膚やヘルスケアなどでの応用を視野に入れる。 会話や音楽で発電できる超薄型音力発電素子を開発

会話や音楽で発電できる超薄型音力発電素子を開発

東京大学の研究グループは、会話や音楽、環境騒音などを利用して発電できる「音力発電素子」を開発した。総厚みは50μmと極めて薄く、電力密度も世界最高レベルを実現した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか