室内光で駆動するペロブスカイト光脈波センサー:効率は太陽電池18.2%、LED15.2cd/A

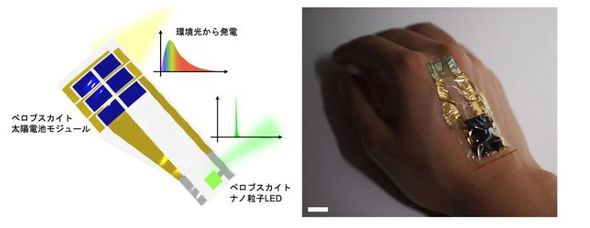

東京大学は、電源を内蔵し超薄型で変換効率が高い「ペロブスカイト光脈波センサー」を、スイス連邦工科大学と共同で開発した。室内光レベルの光量環境でも、ペロブスカイトLEDを駆動できる発電が可能だという。

耐熱性に優れた厚み1.5μmのプラスチック基板を採用

東京大学大学院工学系研究科の横田知之准教授と染谷隆夫教授らは2023年10月、電源を内蔵し超薄型で変換効率が高い「ペロブスカイト光脈波センサー」を、スイス連邦工科大学のローザンヌ校(EPFL)および、同チューリッヒ校(ETH Zurich)の研究者らと共同で開発したと発表した。室内光レベルの光量環境でも、ペロブスカイトLEDを駆動できる発電が可能だという。

ペロブスカイト光電デバイスは、光電変換効率が高いペロブスカイト結晶を活性層へ用いることで、高効率の太陽電池や、半値幅の狭い発光スペクトルを持つ発光ダイオード(LED)を実現できるという。ただ、PETやPENといったプラスチック基板は高温の熱プロセスに弱いため、高効率のペロブスカイト光電デバイス構造を、極めて薄い基板上に作製することはできなかった。

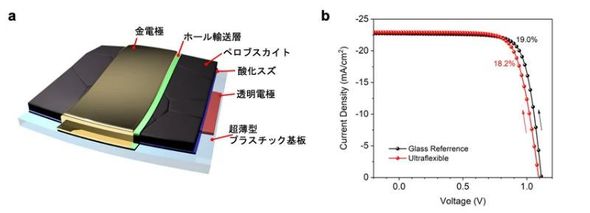

研究グループは今回、パリレン/SU-8の積層プラスチック構造で、耐熱性に優れた厚み1.5μmのプラスチックを基板に採用した。この基板を用いて作製した超薄型ペロブスカイト太陽電池は、酸化スズを下部電子注入層に持つn-i-p構造で、18.2%の変換効率を達成した。

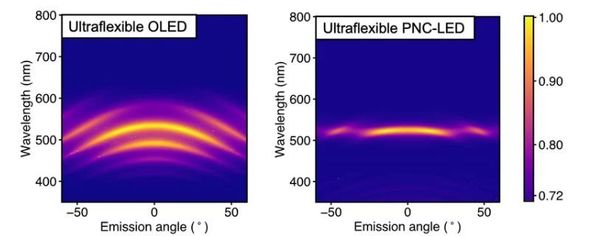

さらに、ペロブスカイトナノ粒子を発光層へ用いたペロブスカイトナノ粒子LEDを開発した。このペロブスカイトナノ粒子LEDは、変換効率が15.2cd/Aと極めて高い。しかも、半値幅が22nmと極めて鋭い発光スペクトルを持つため、プラスチック基板が機械変形をしても発光色ひずみが抑えられることを確認した。なお、バンドパスフィルターを組み合わせて光脈波計測を行ったところ、98.2%の選択性でノイズのない脈波信号を検出できることが分かった。

関連記事

ドローンの航法精度を向上、ミリ波RFIDタグ開発

ドローンの航法精度を向上、ミリ波RFIDタグ開発

NTTは、ドローンの航法精度を向上させる「ミリ波RFIDタグ」を、東京大学と共同で開発した。周囲環境の情報を伝える標識として機能する。このタグを活用することで暗闇や悪天候など視界不良の状況下でも、ドローンの自律飛行が可能となる。 n型有機半導体、高移動度で大面積塗布を可能に

n型有機半導体、高移動度で大面積塗布を可能に

東京大学や筑波大学などによる研究グループは、高移動度の電子輸送性(n型)有機半導体を開発した。同時に、塗布法を用い大面積の単結晶製膜にも成功した。 光学式フレキシブル圧力センサーシートを開発

光学式フレキシブル圧力センサーシートを開発

東京大学は、3軸方向の圧力を検知できる「光学式フレキシブル圧力センサーシート」の開発に成功したと発表した。曲面への実装が可能で、ロボットの電子皮膚やヘルスケアなどでの応用を視野に入れる。 異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見

異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見

東京大学物性研究所らによる研究チームは、異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見した。 会話や音楽で発電できる超薄型音力発電素子を開発

会話や音楽で発電できる超薄型音力発電素子を開発

東京大学の研究グループは、会話や音楽、環境騒音などを利用して発電できる「音力発電素子」を開発した。総厚みは50μmと極めて薄く、電力密度も世界最高レベルを実現した。 東京大ら、波動関数操作で超高速に磁化を制御

東京大ら、波動関数操作で超高速に磁化を制御

東京大学らは、強磁性の半導体量子井戸構造に、極めて短いパルスレーザー光を照射し、600フェムト秒という短い時間で、量子井戸の磁化を増やすことに成功した。電子の波動関数を操作し、磁化を超高速に制御したのは初めてという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか