物質表面の熱励起エバネッセント波を分光測定:パワー半導体の最適設計に適用

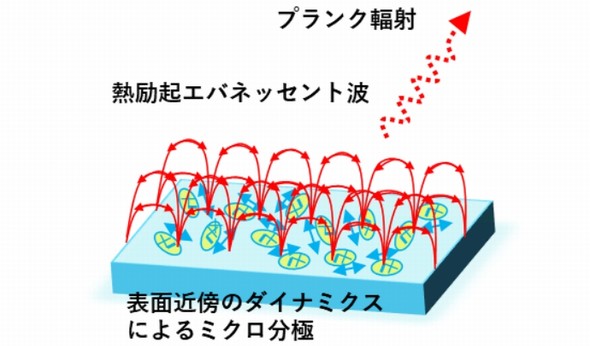

東京大学は、熱揺らぎで物質表面に現れる熱励起エバネッセント波を、ナノスケール分解能で分光測定する技術を開発した。パワー半導体素子設計時の熱励起雑音評価に適用できる技術だという。

微細パターン内での熱励起雑音を、ナノスケール分解能で評価

東京大学大学院工学系研究科博士課程の佐久間涼子大学院生と同大学生産技術研究所の林冠廷特任助教(いずれも研究当時)および、梶原優介教授は2023年10月、熱揺らぎで物質表面に現れる熱励起エバネッセント波を、ナノスケール分解能で分光測定する技術を開発したと発表した。パワー半導体素子設計時の熱励起雑音評価に適用できる技術だという。

半導体デバイスでは、配線幅の最小寸法が10nm以下になると、配線パターン内で生じる熱励起雑音が大きな課題となる。しかし、従来技術ではこの雑音信号を同定することが極めて難しかったという。

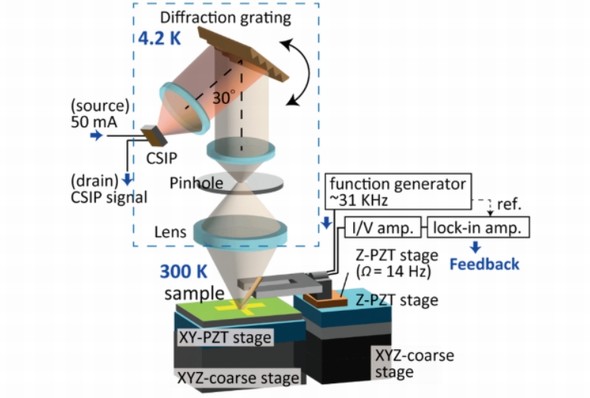

研究グループはこれまで、熱揺らぎに起因する熱励起エバネッセント波に着目し、熱励起雑音を評価する技術の開発に取り組んできた。そして、先端径が50nm以下のタングステン探針で表面電磁波を散乱させ、クライオスタット内の光学系で検出する「パッシブ近接場顕微鏡」を開発。これを用い、20nmの空間分解能による熱励起エバネッセント波の検出に成功していた。ただ、分光測定ができないため、物質表面ダイナミクスの詳細な評価はできていなかった。

そこで今回、パッシブ近接場顕微鏡にグレーティング型の分光光学系を導入し、熱励起エバネッセント波の分光測定を行った。測定に当たっては、検出信号がノイズに埋もれないよう、分光光学系を4.2Kのクライオスタット内に組み込んだ。

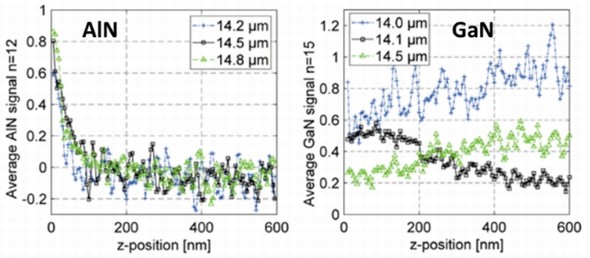

実験では、GaN(窒化ガリウム)とAlN(窒化アルミニウム)を用いて測定波長を変えながら各波長における減衰曲線を測定した。そうしたところ、表面フォノン共鳴波長に「近い」場合と「遠い」場合とでは、減衰曲線に極めて特徴的な差が現れることを発見した。

波長14μm近傍で減衰曲線を計測すると、表面フォノン共鳴波長が遠い(11.8μm)AlNは、数10nmで減衰することが分かった。これに対し表面フォノン共鳴波長が近い(14.1μm)GaNだと、共鳴波長と同じ波長でなければ信号は観測されず、減衰距離も数百nmであった。

研究グループによれば、これらの知見は「熱励起エバネッセント波の基礎理論」と異なる結果だという。一方で、パワー半導体の微小デバイス内における熱励起雑音の評価には適した計測技術だとみている。

関連記事

キャパシターの絶縁破壊過程を電極越しに可視化

キャパシターの絶縁破壊過程を電極越しに可視化

東京大学の研究グループは、大容量強誘電体メモリに実装可能な二酸化ハフニウム(HfO2)系強誘電体を用いたキャパシターが絶縁破壊に至る過程を、電極越しに可視化することに成功した。 エネルギー密度1.6倍のリチウムイオン電池を開発

エネルギー密度1.6倍のリチウムイオン電池を開発

東京大学は、高価なコバルトを用いずに、エネルギー密度が従来比1.6倍となる「リチウムイオン電池」を開発、安定動作に成功した。 光位相器を不揮発化、強誘電体トランジスタで駆動

光位相器を不揮発化、強誘電体トランジスタで駆動

東京大学は、光位相器を強誘電体トランジスタで駆動させる新たな手法を開発した。強誘電体中のメモリ効果を利用することで、光位相器の不揮発化に成功した。 室内光で駆動するペロブスカイト光脈波センサー

室内光で駆動するペロブスカイト光脈波センサー

東京大学は、電源を内蔵し超薄型で変換効率が高い「ペロブスカイト光脈波センサー」を、スイス連邦工科大学と共同で開発した。室内光レベルの光量環境でも、ペロブスカイトLEDを駆動できる発電が可能だという。 n型有機半導体、高移動度で大面積塗布を可能に

n型有機半導体、高移動度で大面積塗布を可能に

東京大学や筑波大学などによる研究グループは、高移動度の電子輸送性(n型)有機半導体を開発した。同時に、塗布法を用い大面積の単結晶製膜にも成功した。 光学式フレキシブル圧力センサーシートを開発

光学式フレキシブル圧力センサーシートを開発

東京大学は、3軸方向の圧力を検知できる「光学式フレキシブル圧力センサーシート」の開発に成功したと発表した。曲面への実装が可能で、ロボットの電子皮膚やヘルスケアなどでの応用を視野に入れる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング