有機EL材料の発光効率を高める量子機構を発見:スピン反転速度を約1000倍以上に

名古屋大学と九州大学の研究チームは、有機EL材料の発光効率を高める新たな量子機構を発見した。開発したシミュレーション法を活用すれば、高性能なTADF(熱活性化遅延蛍光)分子を、効率よく開発できるとみられる。

逆項間交差の速度定数を精度良く見積もる予測式を導き出す

名古屋大学と九州大学の研究チームは2024年2月、有機EL材料の発光効率を高める新たな量子機構を発見したと発表した。開発したシミュレーション法を活用すれば、高性能なTADF(熱活性化遅延蛍光)分子を、効率よく開発できるとみられる。

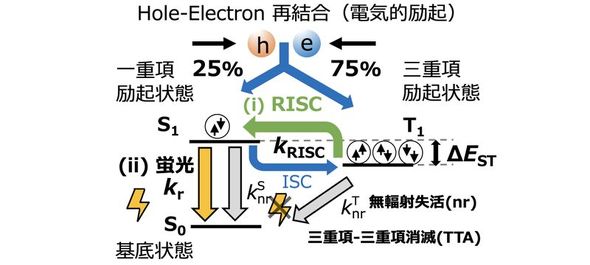

有機EL素子では、発光分子の75%が非発光性の「励起三重項状態」となり、発光量子効率を低下させる原因となっている。これを防ぐため、逆項間交差(RISC)と呼ばれるスピン反転によって、励起三重項状態を励起一重項状態に変換して発光させるTADF機構が注目されている。

さらに、多重共鳴(MR)効果と呼ばれる分子機構を組み込んだ「MR-TADF分子」なども開発されている。この材料は、高い内部量子収率でスペクトル半値幅が狭く、色純度が高い、といった特長がある。

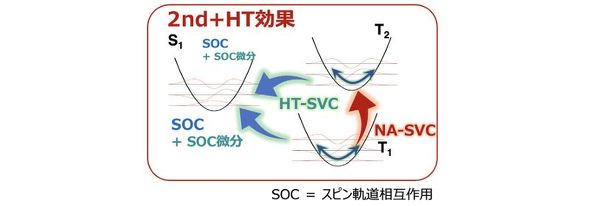

一方で、TADF機構は「スピン反転の効率が低い」という課題もあった。RISC過程におけるスピン反転の高速化に向けては、「スピン-軌道相互作用を大きくする」ことと、「励起一重項-励起三重項エネルギー差を小さくする」ことが必要だといわれてきた。最近では、「分子の振動によって強められる量子効果の重要性」や、「高次の励起三重項状態がRISC過程の促進に重要な橋渡し役を担う」ことなども指摘されている。

そこで研究チームは、MR-TADFにおけるRISCの速度定数について新しい予測式を導き出した。ここでは、分子振動に起因するスピン軌道相互作用の増幅効果(HT-SVC効果)と、複数の三重項状態が複合的にスピン反転を促進する効果(NA-SVC効果)に着目した。この理論式に基づき、RISC速度定数をシミュレーションする新しい手法「2nd+HT理論」を開発した。

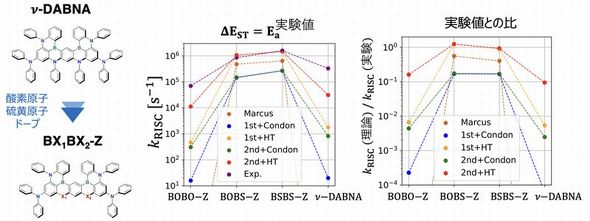

今回は、既に知られた4つのMR-TADF分子についてRISC速度定数の計算を行い、2nd+HT理論の性能を検証した。用いたのは標準材料の「ν-DABNA」と、九州大学で開発された「BOBO-Z」「BOBS-Z」「BSBS-Z」である。2nd+HT理論以外に、「2nd+Condon理論」「1st+HT理論」「1st+Condon理論」および、「Marcus理論」でもシミュレーションを行った。この結果、2nd+HT理論が最も高い精度で実験値を再現できることが分かった。

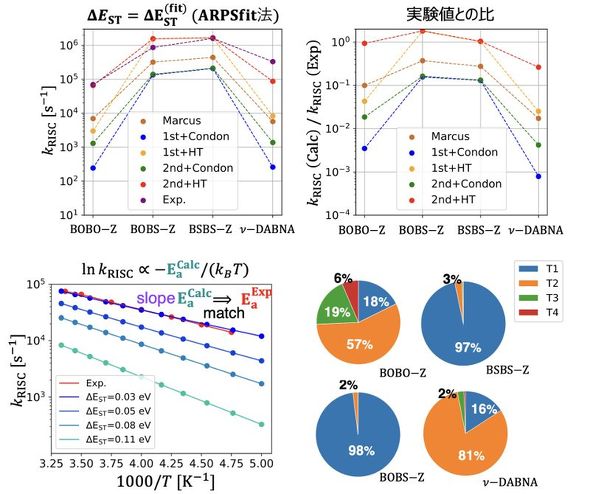

研究チームは、予測精度を高めるため、励起一重項-励起三重項エネルギー差(ΔEST)にも着目した。今回は、開発した2nd+HT理論の速度定数式に基づき、その温度依存性をシミュレーションして、ΔESTを推定するアルゴリズムを発案した。そして、ARPSfit法と呼ぶこの手法を速度定数計算法に組み入れた。

この手法を4つのMR-TADF分子に応用したところ、RISC速度定数の予測精度をさらに改善できることが分かった。これらの結果から、分子振動が誘発するスピン反転効果と、高次の励起三重項状態を用いるスピン反転効果が協調し、スピン反転が従来に比べ約1000倍以上も加速されることが判明した。

理論公式に基づき、RISC速度定数の成分分解を行ったところ、4つのMR-TADF分子における速度定数の成分構成には2種類あることが分かった。ν-DABNAやBOBOでは、複数の励起三重項状態(T1〜T4)がRISC過程に寄与する。これに対しBOBSやBSBSでは、最低励起三重項状態T1から励起一重項状態S1へ直接スピン変換する機構が主に寄与することを確認した。つまり、BOBSやBSBSではHT-SVC効果が重要になるという。

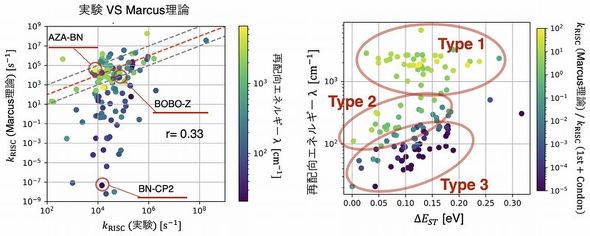

予測性能を評価するため、121個のMR-TADF分子を用いて検証を行った。この結果、121分子の中で再配向エネルギー(λ)が比較的大きい「タイプ1」および、ΔESTとλがともに小さい「タイプ2」は、Marcus理論と実験値が近い値となった。ただし、この予測結果は過大評価をはらんでいるという。一方、λは小さくΔESTが比較的大きい「タイプ3」では、Marcus理論値が過小評価することが分かった。

今回の研究成果は、名古屋大学大学院理学研究科の羽飼雅也博士前期課程学生、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の柳井毅教授、藤本和宏特任准教授および、九州大学高等研究院の安田琢麿教授らによるものである。

関連記事

名古屋大ら、AlN系材料で良好なpn接合を作製

名古屋大ら、AlN系材料で良好なpn接合を作製

名古屋大学と旭化成による研究グループは、窒化アルミニウム(AlN)系材料を用い、極めて良好な特性を示すpn接合を作製した。次世代の高周波デバイスやパワーデバイスに向けて、AlN系材料の応用が期待される。 東邦大ら、金ナノ粒子を用いて三次元構造を構築

東邦大ら、金ナノ粒子を用いて三次元構造を構築

東邦大学と名古屋大学の研究グループは、ナノカプセル内に複数個の金ナノ粒子を閉じ込めて、ナノ物質による三次元構造を作り出す技術を開発したと発表した。高感度マルチカラーセンサーの開発などに応用できるという。 トポロジカル物質における表面超伝導を発見

トポロジカル物質における表面超伝導を発見

名古屋大学の研究グループは、東京大学物性研究所と共同で、ノーダルライン半金属と呼ばれるトポロジカル物質において表面超伝導を発見した。 ニオブを用い伝送損失が小さいミリ波帯導波管を開発

ニオブを用い伝送損失が小さいミリ波帯導波管を開発

名古屋大学と国立天文台、川島製作所および、情報通信研究機構(NICT)の研究グループは、ニオブ(Nb)を用いてミリ波帯の導波管を作製し、超伝導状態にある導波管の伝送損失が極めて小さくなることを確認した。次世代通信規格「Beyond 5G/6G」などへの応用を見込む。 グラフェンの層間にアルカリ金属を高密度に挿入

グラフェンの層間にアルカリ金属を高密度に挿入

産業技術総合研究所(産総研)と大阪大学、東京工芸大学、九州大学および、台湾国立清華大学の研究グループは、グラフェンの層間にアルカリ金属を高い密度で挿入する技術を開発した。電極材料としてアルカリ金属を2層に挿入したグラフェンを積層して用いれば、アルカリイオン二次電池の大容量化が可能になるという。 TADF分子を用いた円偏光有機発光ダイオード開発

TADF分子を用いた円偏光有機発光ダイオード開発

近畿大学と大阪公立大学は、TADF(熱活性型遅延蛍光)分子を用いて、第3世代といわれる「円偏光有機発光ダイオード」を開発した。作製したダイオードに外部から磁力を加え、緑色の円偏光を発生させることにも成功した。加える磁力の方向によって、円偏光の回転方向を制御できることが分かった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- IntelがTowerとの製造契約撤回を表明

- 2nm世代以降のGAAチップの性能向上へ、AMATの新装置

- NORフラッシュにもAI需要の波、迫る供給危機

- ルネサスがGFと協業、米国での半導体製造を加速

- インターポーザに複数のシリコンダイを近接して並べる2.5次元集積化

- WD、2029年に100TB HDD実現へ 「SSDとの差」縮小も狙う

- TELが掲げる「半導体製造のDX」 最大の課題は何か

- JX金属がインジウムリン基板増産、30年に3倍に