東北大ら、高屈折率で近赤外光を通す新材料を発見:自動運転車の実用化を支える

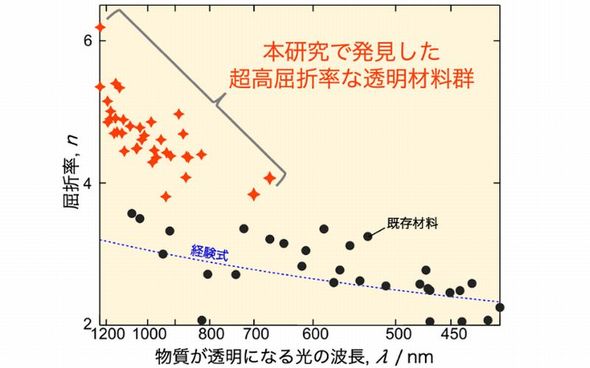

東北大学は日本電気硝子との共同研究により、屈折率が「5」を超えるなど、シリコンに比べ最大で約1.5倍と極めて高く、しかも近赤外光(波長800〜1200nm)を通す透明な新材料を発見した。

車両と周囲にある物体との距離を精度よくリアルタイムに測定

東北大学大学院工学研究科の石井暁大助教と高村仁教授らによる研究グループは2024年10月、日本電気硝子との共同研究により、屈折率が「5」を超えるなど、シリコンに比べ最大で約1.5倍と極めて高く、しかも近赤外光(波長800〜1200nm)を通す透明な新材料を発見したと発表した。

近赤外光を活用して周囲にある物体との距離を高精度かつリアルタイムに測定できる技術が、自動運転車の実用化に向けて注目されている。ただ、近赤外光は環境光によるノイズに弱く、誤認識を防ぐには不要な光を遮断するための光学フィルターが必要となる。ところが、現行の光学フィルターでは視野角が狭く、これを補うには新たなコストが発生するなど、課題があった。

近赤外光センシングに用いる光学フィルターは、高屈折率と低屈折率の透明材料をナノスケールで交互に積層し作製する。近赤外域における高屈折率の透明材料として現在は、シリコン(Si)やガリウムヒ素(GaAs)が用いられている。ところが、視野を広げるためにはセンサーを高速で回転させるなどの工夫が必要であった。

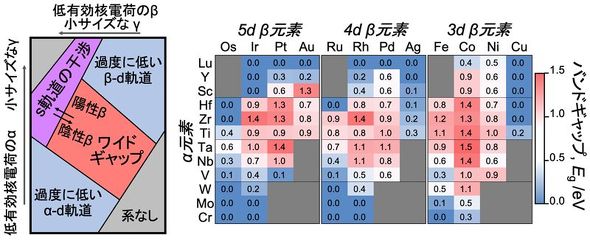

そこで今回、より広い視野角が得られ、より高い屈折率を有する透明な材料の開発に取り組んだ。求める材料を第一原理計算により探索した結果、ハーフホイスラー合金と呼ばれる材料群を発見した。屈折率が最大「5」を超える透明材料で、シリコンの屈折率(約3.4)に比べ、その値は約1.5倍である。

さらに研究グループは、材料の透明性を示すバンドギャップが、金属原子の有効核電荷とサイズによって決定されることを明らかにした。実験でハーフホイスラー型の TiCoSb薄膜を合成したところ、屈折率は計算値と一致し「4」を超えた。

開発した超高屈折率材料の透明性をさらに高めるためには、原子スケールでの精密な欠陥制御が必要なことも分かった。そこで今後は、欠陥制御技術を確立しつつ、超高屈折率材料を用いた光学フィルターの開発に取り組む予定である。

関連記事

酸化ガリウムウエハーの低コスト量産に向け、東北大が新会社を起業

酸化ガリウムウエハーの低コスト量産に向け、東北大が新会社を起業

東北大学は、β型酸化ガリウム(β-Ga2O3)ウエハーの低コスト量産化を目指す同大発のスタートアップFOXを起業したと発表した。同大と同大発スタートアップのC&Aが共同開発した貴金属フリーの単結晶育成技術を用い、シリコンに匹敵する低欠陥のβ-Ga2O3インゴット/基板を、SiCより安価に製造する技術の実用化を目指す。 アモルファス CrGT薄膜で巨大な抵抗変化を観測

アモルファス CrGT薄膜で巨大な抵抗変化を観測

京都大学と東北大学の研究グループは、ポリイミド基板上に形成したアモルファス Cr2Ge2Te6半導体(CrGT)薄膜が、約6万という極めて大きなゲージ率になることを発見した。これは他の半導体材料に比べ2桁以上も大きい値だという。 「CMOS/スピントロニクス融合AI半導体」を開発

「CMOS/スピントロニクス融合AI半導体」を開発

東北大学とアイシンは、エッジ機器に適した大容量MRAM搭載の「CMOS/スピントロニクス融合AI半導体」を開発した。システム動作シミュレーションで検証したところ、従来に比べ電力効率は10倍以上、起動時間は10分の1以下となった。 「電流を流すだけで積和演算」 TDKの超省電力AI用デバイス

「電流を流すだけで積和演算」 TDKの超省電力AI用デバイス

TDKは、スピントロニクス技術を活用するニューロモーフィック素子として「スピンメモリスタ」を開発した。AIで多用される積和演算を、GPUに比べて100分の1の消費電力で実行できるという。フランスCEAと東北大学との協業により、2030年の量産技術の確立を目指す。TDKは、スピンメモリスタのデモを「CEATEC 2024」で公開する予定だ。 レアアースフリーの強磁性窒化鉄系ボンド磁石を開発

レアアースフリーの強磁性窒化鉄系ボンド磁石を開発

三恵技研工業、Future Materialz(FMC)および、東北大学は、小型モーターに向けたレアアースフリーの「強磁性窒化鉄系ボンド磁石」を開発した。このボンド磁石を用いた小型モーターは、ネオジムボンド磁石と同等の性能が得られることを実証した。 原子配列を制御してCNTを合成 東北大

原子配列を制御してCNTを合成 東北大

東北大学の加藤俊顕准教授らによる研究グループは、カーボンナノチューブ(CNT)の原子配列である「カイラリティ」を制御して合成する手法を開発した。新たに開発したNiSnFe(ニッケル、スズ、鉄)触媒を用い、95%以上の超高純度で(6,5)カイラリティCNTのみを選択的に合成することに成功した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか