電極に「隙間」構築 リチウム空気電池の出力電流を従来比10倍に:軽量で大容量の二次電池開発へ

物質・材料研究機構(NIMS)は成蹊大学との共同研究により、リチウム空気電池の高出力化に成功した。カーボンナノチューブ(CNT)からなる高空隙の電極を開発したことで、出力電流を従来に比べ10倍も向上させた。

小型ドローンの長時間飛行が可能に

物質・材料研究機構(NIMS)は成蹊大学との共同研究により、リチウム空気電池の高出力化に成功した。カーボンナノチューブ(CNT)からなる高空隙の電極を開発したことで、出力電流を従来に比べ10倍も向上させた。この電池を小型ドローンに搭載すれば、長時間飛行が可能となる。

リチウム空気電池は、「リチウム」と空気中の「酸素」を使って発電および、充電を繰り返し行うことができる。エネルギー密度は現行のリチウムイオン電池に比べ約10倍も高く、軽量で大容量化が可能な二次電池として注目されている。ただ、これまでのリチウム空気電池は、電池反応が極めて遅く、微弱な電流しか取り出せないという課題があった。

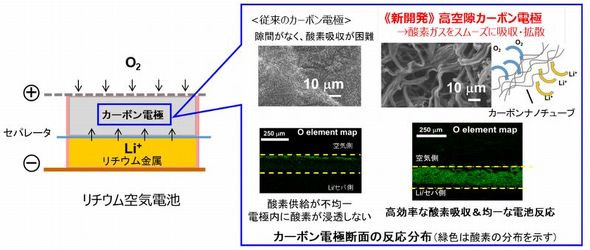

研究チームはリチウム空気電池の出力特性改善に向け、負極にリチウム金属を、正極にカーボン電極を、それぞれ用いたリチウム空気電池を作製し、放電後のカーボン電極における酸素分布を調べた。この結果、電極内部には酸素がほとんど取り込まれておらず、反応が進んでいないことが分かった。

そこで今回、カーボン電極の高空隙化に取り組んだ。ここで注目したのはCNTで、効率よく酸素を吸収できるような電極構造を開発した。開発したカーボン電極は空隙率が90%を超えており、自立性と導電性にも優れている。これにより、高効率な酸素ガス吸収と放電反応が可能となった。

続いて研究チームは、電池反応を加速する電解液の設計を行った。アミド溶媒の電解液を用い、リチウム空気電池セルの内部抵抗を調べた。これにより、電解液中の酸素に対し、拡散輸送にかかる抵抗が大きな抵抗成分となっていることを突き止めた。そこで、粘度が低いアミド溶媒をベースに電解液を設計したところ、セルの内部抵抗を抑えて出力電流を大幅に増やすことができたという。

研究チームは、開発した高空隙カーボン電極と低粘度アミド電解液を用い、リチウム空気電池を試作した。ここでは、カーボン電極の上に薄いガス拡散層を設け、ガス拡散層の断面方向から酸素ガスを交換する電池構造とした。電解液の揮発を抑える構造としたことで、長時間の電池試験が可能となった。

試作したリチウム空気電池を用い、充放電リサイクル試験を行った。この結果、最大500Wh/kgというエネルギー密度を実現しながら、出力密度を最大500W/kgまで向上させることができた。この出力密度は、従来のリチウム空気電池に比べ約10倍である。

関連記事

熱電モジュール向け新材料「熱電永久磁石」を開発

熱電モジュール向け新材料「熱電永久磁石」を開発

物質・材料研究機構(NIMS)は東京大学や名古屋大学と共同で、横型熱電変換性能が極めて高い新材料「熱電永久磁石」を開発した。この材料を用いて試作した熱電モジュールは、「横型モジュールとして世界最高の電力密度を実現した」という。 ルチル型GeO2で「世界初」半導体デバイスの動作確認

ルチル型GeO2で「世界初」半導体デバイスの動作確認

Patentixは、r-GeO2(ルチル型二酸化ゲルマニウム)単結晶薄膜上にショットキーバリアダイオード(SBD)を形成し、その動作を確認した。 有機半導体で高精度な薄膜型イオンセンサーを開発

有機半導体で高精度な薄膜型イオンセンサーを開発

東京大学と物質・材料研究機構(NIMS)の共同研究グループは、フィルム基板上に形成された有機半導体単結晶を用い、精度が高い「薄膜型イオンセンサー」を開発した。従来の半導体を用いたトランジスタ型イオンセンサーに比べ、小型薄型化や低コスト化が可能となる。 金属リチウム電池の寿命を高精度に予測するモデル

金属リチウム電池の寿命を高精度に予測するモデル

物質・材料研究機構(NIMS)は、機械学習手法を適用して、高エネルギー密度金属リチウム電池の寿命予測モデルをソフトバンクと共同開発した。充放電データから抽出した特徴量の組み合わせを最適化したところ、予測精度を示す決定係数が0.89と高いモデルを構築することに成功した。 超短グラフェンプラズモン波束を電気的に発生、制御

超短グラフェンプラズモン波束を電気的に発生、制御

NTTは、東京大学や物質・材料研究機構(NIMS)と共同で、パルス幅が1.2ピコ秒と極めて短いグラフェンプラズモン波束を電気的に発生させ、伝搬制御することに成功した。これを利用して、テラヘルツ(THz)電気信号の位相や振幅が変調できることを実証した。 不揮発メモリ機能発現に重要な役割を果たす酸素空孔

不揮発メモリ機能発現に重要な役割を果たす酸素空孔

日本原子力研究開発機構(JAEA)と物質・材料研究機構(NIMS)の研究グループは、次世代不揮発メモリ材料として注目されているアモルファスアルミ酸化物(AlOx)について、不揮発メモリ機能の発現と構造の関係性を明らかにした。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

![リチウム空気電池セルの内部抵抗成分と電解液による放電特性の違い[クリックで拡大] 出所:NIMS](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2504/18/tm_250418nims02.jpg)

![開発したリチウム空気電池の構造および、電池エネルギー密度と出力密度の関係[クリックで拡大] 出所:NIMS](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2504/18/tm_250418nims03.jpg)