講演会場が静まり返った――中国が生み出した衝撃のトランジスタ構造:湯之上隆のナノフォーカス(82)EE Times Japan20周年特別寄稿(3/7 ページ)

SamsungのGAAの発表

Special Workshopの6番目は、SamsungのY.Y. Masuoka氏による「GAA “G”enuine “A“rchitecture for “A”I generation」というタイトルの発表であった。最初にこのタイトルを見たときは、「GAAのややこしいアーキテクチャの話か?」と訝しく思ったが、これはユーモアに富んだ語呂合わせであった。

Masuoka氏は、半導体産業においてGAAがいかにして新たな時代を切り開いてきたかを、非常に分かりやすく、かつ興味深く解説した。

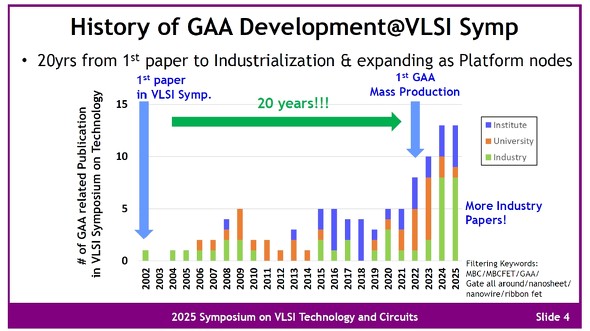

Masuoka氏の調査によれば、VLSIシンポジウムでは、2002年に初めてGAAに関する発表が行われた(図2)。その後、GAA関連の発表件数は増減を繰り返したが、2020年以降は右肩上がりに増加し、2022年にはSamsungがGAAを搭載したロジック半導体の量産を開始した。さらに2025年には、TSMCやIntelもこれに続く見込みである。

図2 2002年にGAAの論文が発表されてから20年で量産へ[クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、Special Workshop、Y.Y.Masuoka(Samsung)、“GAA “G”enuine “A“rchitecture for “G”I generation”のスライド

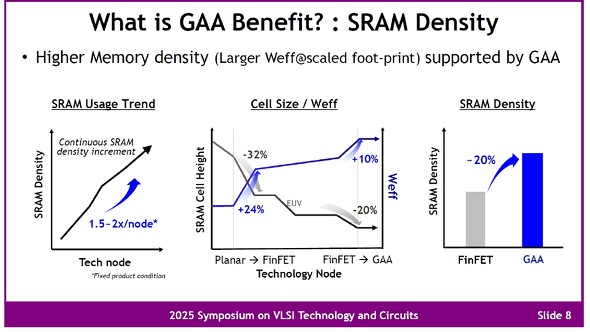

図2 2002年にGAAの論文が発表されてから20年で量産へ[クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、Special Workshop、Y.Y.Masuoka(Samsung)、“GAA “G”enuine “A“rchitecture for “G”I generation”のスライドこのGAAの利点をSRAMで検証した結果が図3である。この図に示されているように、テクノロジーノードの進展に伴い、SRAMの集積度は各世代で1.5〜2倍に向上させる必要があるが、FETをプレーナ型からFinFETへ、そしてGAAへと移行することにより、SRAMセル高さを縮小できると同時に、トランジスタのWeff(有効チャネル幅)を増大させることができる。その結果、FinFETからGAAに切り替えることによって、SRAMの集積度を約20%向上させることが可能となる。

Masuoka氏は、このスライドの結論1として、「GAA is MUST for Scaling!(スケーリングにはGAAが不可欠!)」と述べた。

図3 Conclusion-1、GAA is MUST for Scaling ![クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、Special Workshop、Y.Y.Masuoka(Samsung)、“GAA “G”enuine “A“rchitecture for “G”I generation”のスライド

図3 Conclusion-1、GAA is MUST for Scaling ![クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、Special Workshop、Y.Y.Masuoka(Samsung)、“GAA “G”enuine “A“rchitecture for “G”I generation”のスライドGAAはMUSTでREAL!

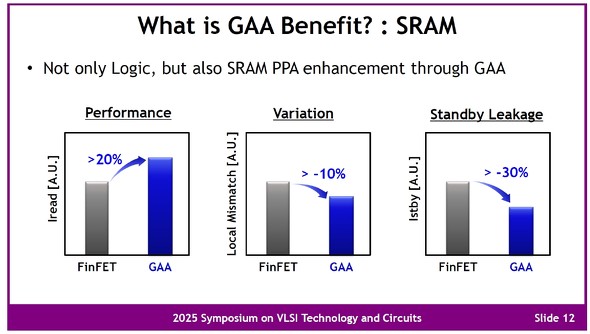

続いてMasuoka氏は、トランジスタ構造をFinFETからGAAへと移行することにより、SRAMのパフォーマンスを20%以上向上させ、ローカルミスマッチを10%以上低減し、スタンバイリーク電流を30%以上削減できることを示した(図4)。つまり、GAAを採用することによって、PPA ( Power(消費電力)、Performance(性能)、Area(面積))の全てを向上させることが可能となるというわけだ。

Masuoka氏は、このスライドにおける結論2として、「GAA is MUST for PPA Enhancement!(GAAはPPA向上に必須!)」と論じた。

図4 Conclusion-2、GAA is MUST for PPA Enhancement ![クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、Special Workshop、Y.Y.Masuoka(Samsung)、“GAA “G”enuine “A“rchitecture for “G”I generation”のスライド

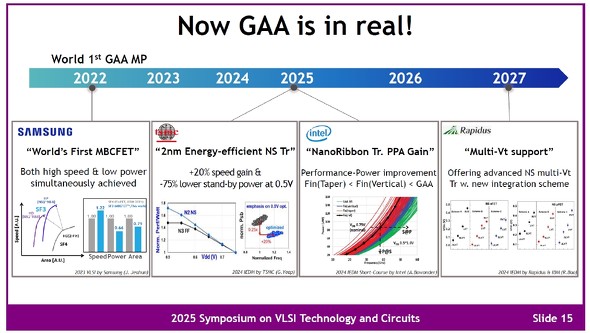

図4 Conclusion-2、GAA is MUST for PPA Enhancement ![クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、Special Workshop、Y.Y.Masuoka(Samsung)、“GAA “G”enuine “A“rchitecture for “G”I generation”のスライドさらにMasuoka氏は、2022年にSamsungが世界で初めてGAAを搭載したロジックの量産を開始し、2025年にはTSMCとIntelがそれに続く見込みであり、2027年にはRapidusもGAAの量産を計画していることを述べた。そして、結論3として、「Now GAA is in REAL!(今やGAAは現実のものとなった!)」と結んだ(図5)。

Masuoka氏は、最終的な結論として、GAAが今後の100年に向けた重要な転換点となるとし、「GAA to lead another Miracles!(GAAが新たな奇跡を導く!)」と力強く述べた(図6)。

図5 Conclusion-3、Now GAA is in REAL ![クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、Special Workshop、Y.Y.Masuoka(Samsung)、“GAA “G”enuine “A“rchitecture for “G”I generation”のスライド

図5 Conclusion-3、Now GAA is in REAL ![クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、Special Workshop、Y.Y.Masuoka(Samsung)、“GAA “G”enuine “A“rchitecture for “G”I generation”のスライド 図6 Conclusion、GAA to lead another Miracles![クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、Special Workshop、Y.Y.Masuoka(Samsung)、“GAA “G”enuine “A“rchitecture for “G”I generation”のスライド

図6 Conclusion、GAA to lead another Miracles![クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、Special Workshop、Y.Y.Masuoka(Samsung)、“GAA “G”enuine “A“rchitecture for “G”I generation”のスライドそして最後に、「“G”reat thanks to “A”ll “A”udiences!!!」という見事な語呂合わせの謝辞で締めくくり、聴衆から大きな拍手を浴びた。

このように、約20年の歳月を経て、EE Times Japanの20周年と歩調を合わせるかのように、GAAの時代がいよいよ幕を開けた。では、GAAの次には何が来るのだろうか?

その有力な候補の一つとして、北京大学(Peking University)のHeng Wu教授が発表した「Flip FET」が大きな注目を集めた。しかし、その説明をする前に、少し話が脇道にそれるが、今回のVLSIシンポジウムでは「中国旋風」が吹き荒れたことに触れておきたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却