講演会場が静まり返った――中国が生み出した衝撃のトランジスタ構造:湯之上隆のナノフォーカス(82)EE Times Japan20周年特別寄稿(5/7 ページ)

2nm以降の世代で採用されるGAAと裏面電源供給

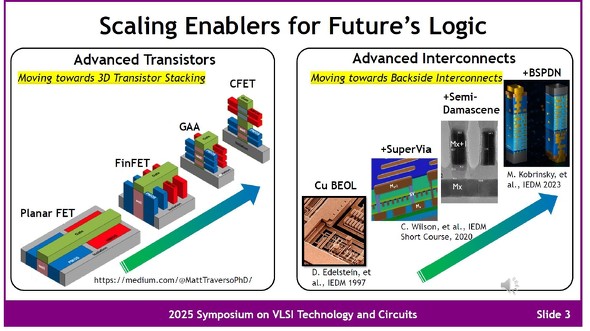

2nm以降の世代では、FETがGAAからCFETへ移行し、配線技術においては裏面電源供給(Back Side Power Delivery Network、BSPDN)が採用されようとしている(図10)。

図10 トランジスタはGAAからCFETへ、配線はBSPDNへ[クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、T10-3、Heng Wu(北京大学)、“First Experimental Demonstration of Dual-sided N/P FETs in Flip FET (FFET) on 300 mm Wafers for Stacked Transistor Technology in Sub-1nm Nodes”のスライド

図10 トランジスタはGAAからCFETへ、配線はBSPDNへ[クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、T10-3、Heng Wu(北京大学)、“First Experimental Demonstration of Dual-sided N/P FETs in Flip FET (FFET) on 300 mm Wafers for Stacked Transistor Technology in Sub-1nm Nodes”のスライドBSPDNとは、トランジスタおよび信号用配線をウエハーの表面に形成した後、電源供給線をトランジスタの裏面に構築する技術である。Intelはこの技術を「Power Via」と呼び、「18A」プロセスから採用する見込みである。

BSPDN(あるいはPower Via)が必要とされる理由は、主に2つある。

1つ目は、従来の電源供給方式では、トランジスタや信号線の上部から電源を供給する構造となっていたため、長い電源経路をたどる中で電圧降下が生じやすかった点である。裏面から直接電源を供給すれば、このような電圧降下を大幅に抑制できる。

2つ目は、従来、10層以上の信号線と太い電源線がトランジスタの上部に混在して形成されていたことにより、信号と電源が干渉しやすく、配線設計上の制約が大きかった点である。信号線をウエハー表面に、電源線を裏面に分離することにより、両者の干渉が排除され、ウエハー表面の配線密度を高めることが可能となる。(詳細は拙著記事『裏面電源供給がブレークする予感、そしてDRAMも3次元化に加速 〜VLSI2023』を参照ください)。

Flip FETが生み出された思想

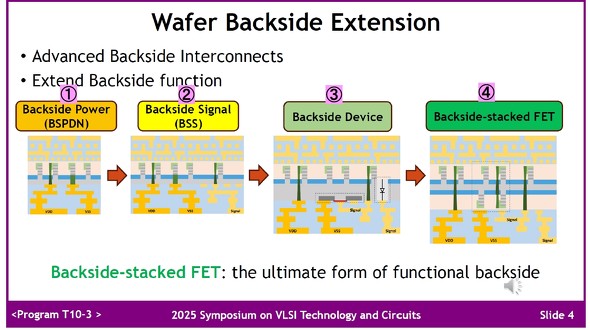

さて、上記のようにGAA世代ではBSPDNが本格的に使われる見込みとなっている。そのような中で、Flip FETがどのような思想から生み出されたのかを図11を用いて説明する。

図11 Backsideに電源線だけではなく、信号線やFETもつくったらどうか[クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、T10-3、Heng Wu(北京大学)、“First Experimental Demonstration of Dual-sided N/P FETs in Flip FET (FFET) on 300 mm Wafers for Stacked Transistor Technology in Sub-1nm Nodes”のスライド

図11 Backsideに電源線だけではなく、信号線やFETもつくったらどうか[クリックで拡大] 出所:VLSIシンポジウム2025、T10-3、Heng Wu(北京大学)、“First Experimental Demonstration of Dual-sided N/P FETs in Flip FET (FFET) on 300 mm Wafers for Stacked Transistor Technology in Sub-1nm Nodes”のスライド- 2nm以降にBSPDNが採用されつつある。

- Backsideに電源線をつくるのなら、信号線をつくっても良いのではないか(Backside Signal)。

- さらにBacksideに何らかのデバイスを搭載するアイデアもある。

- ここまで来たら、Backsideに電源線、信号線および、FETもつくってしまったらどうだろう。

このようにして、FrontsideにFETと信号線を、BacksideにもFETと信号線と電源線をつくることが考案された。それでは、実際に、どのようなプロセスで、このアイデアが実現するのだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却