Naイオン電池向け正極材料のポテンシャルを「富岳」で解明:高度な第一原理分子動力学計算

東京科学大学や早稲田大学らの研究グループは、Naイオン電池の正極材料として注目されている多孔性結晶「プルシアンブルー(PB)」におけるNaイオンの拡散機構を解明し、その全貌を明らかにした。高精度な原子レベルの第一原理分子動力学計算(FPMD)にはスーパーコンピュータ「富岳」を活用した。

Naイオンは室温以下でも高い自己拡散係数を維持、活性化障壁も低い

東京科学大学総合研究院化学生命科学研究所の館山佳尚教授や早稲田大学先進理工学研究所の伊藤暖大学院生らによる研究グループは2025年6月、Naイオン電池の正極材料として注目されている多孔性結晶「プルシアンブルー(PB)」におけるNaイオンの拡散機構を解明し、その全貌を明らかにした。高精度な原子レベルの第一原理分子動力学計算(FPMD)にはスーパーコンピュータ「富岳」を活用した。

Naイオン(Na+)電池は、資源が豊富で安価な元素を活用するため、次世代の蓄電技術として期待されている。こうした中、電池性能を決める正極材料の候補としてPBが注目されている。PBは立方体構造を有する金属有機構造体(MOF)の一種で、高速充放電特性や長寿命といった正極性能を備えている。製造・材料コストが低いのも大きな特長である。ただ、PB正極性能をさらに向上させるための明確な設計指針は、これまで確立されていなかったという。

そこで今回、富岳を利活用して精度の高いFPMDを行った。実験では、立方体構造が3方向に2つずつ並ぶ結晶構造(合計8つのゲージ)を想定し、その内部で各イオン(Aイオン=Naイオン、Liイオン、Kイオン)が4つ含まれる場合のAイオン拡散機構を解明した。室温以上と低温極限(絶対零度)における拡散機構の解明には、それぞれFPMDと第一原理遷移状態計算という2つの手法を用いた。

この結果、Naイオンは室温付近でも高い自己拡散係数を維持し、拡散に必要な活性化障壁は低いことが分かった。これに対しLiイオンは、高温ではよく拡散するが高い活性化障壁を乗り越える必要がある。Kイオンは高温と室温で拡散しなかった。

![左は第一原理分子動力学計算により算出したLiイオン、Naイオンの27〜427℃における自己拡散係数とアレニウス式に基づくプロットから得られた活性化障壁。右は第一原理遷移状態計算により算出した低温極限(絶対零度)におけるAイオンの活性化障壁[クリックで拡大] 出所:東京科学大学他](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2507/04/tm_250704isct02.jpg) 左は第一原理分子動力学計算により算出したLiイオン、Naイオンの27〜427℃における自己拡散係数とアレニウス式に基づくプロットから得られた活性化障壁。右は第一原理遷移状態計算により算出した低温極限(絶対零度)におけるAイオンの活性化障壁[クリックで拡大] 出所:東京科学大学他

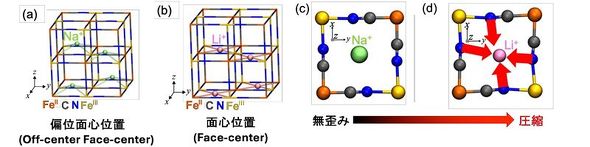

左は第一原理分子動力学計算により算出したLiイオン、Naイオンの27〜427℃における自己拡散係数とアレニウス式に基づくプロットから得られた活性化障壁。右は第一原理遷移状態計算により算出した低温極限(絶対零度)におけるAイオンの活性化障壁[クリックで拡大] 出所:東京科学大学他PB結晶の低温領域で優れたNaイオン拡散するメカニズムについて、第一原理遷移状態計算を用いて解明した。これにより、PB結晶中でNaイオンは、面心からずれた偏位面心(off-FC)位置を最安定位置とし、この間の活性化障壁は129meVと低い。このためNaイオンは容易に拡散することが分かった。さらに、Naイオンが拡散する時、結晶構造は動的にひずむことはない。このことが、低い活性化障壁と室温以下でも高い自己拡散係数を実現するカギになることが明らかとなった。

LiイオンとKイオンは、低温極限でもNaイオンより高い活性化障壁があることを確認した。Naイオンに比べイオンサイズが小さいLiイオンは、面心位置を最安定位置としており、活性化障壁は332meVと比較的高い値を示した。一方、イオンサイズが大きいKイオンは、978meVという極めて大きな活性化障壁を必要とすることが分かった。なお、欠陥があるPB結晶では、高温でのみKイオンが有限の自己拡散係数を示した。

2×2×2のPBゲージ構造において、左側は4つのNaイオンが偏位面心位置と、4つのLiイオンが面心位置のみを占有する場合の安定位置。右側はNaイオンとLiイオンの拡散に伴う動的なPB結晶のひずみ[クリックで拡大] 出所:東京科学大学他

2×2×2のPBゲージ構造において、左側は4つのNaイオンが偏位面心位置と、4つのLiイオンが面心位置のみを占有する場合の安定位置。右側はNaイオンとLiイオンの拡散に伴う動的なPB結晶のひずみ[クリックで拡大] 出所:東京科学大学他今回の研究成果により、欠陥や不純物のない理想的なPB結晶構造が、Naイオン電池の正極材料として優れていることを理論的に示した。ただ、欠陥のないPB正極を合成するのは極めて難しいという。今後は、欠陥や水和水を含んだ実用材料でも、高い電池性能が得られるような研究を続けていくという。

関連記事

京大やトヨタなど、全固体フッ化物イオン二次電池用正極材料を開発

京大やトヨタなど、全固体フッ化物イオン二次電池用正極材料を開発

京都大学らの研究グループは、量子科学技術研究開発機構や東京大学、兵庫県立大学、東京科学大学および、トヨタ自動車らと共同で、全固体フッ化物イオン二次電池用の高容量インターカレーション正極材料を新たに開発した。ペロブスカイト酸フッ化物が、既存のリチウムイオン二次電池正極材料に比べ2倍を超える可逆容量を示すことが分かった。 150GHz帯対応でも超小型 アンテナ一体型無線機モジュール

150GHz帯対応でも超小型 アンテナ一体型無線機モジュール

東京科学大学は、情報通信研究機構(NICT)などと共同で、超小型かつ低消費電力を実現した150GHz帯端末向け「アンテナ一体型無線機モジュール」を開発した。これを6G端末に実装すれば、通信速度や容量をさらに向上させることができるという。 ダイヤモンド量子センサーで「パワエレの高効率化」図る

ダイヤモンド量子センサーで「パワエレの高効率化」図る

東京科学大学とハーバード大学の研究チームは、ダイヤモンド量子センサーを用い、広い周波数帯域で交流磁気特性を可視化することに成功した。同時に、交流磁場の振幅と位相を可視化する手法を確立した。これらの成果を活用すれば、パワーエレクトロニクス機器の高効率動作が可能となる。 MRAMの省電力化につながるか 強磁性体の保磁力変化を確認

MRAMの省電力化につながるか 強磁性体の保磁力変化を確認

東京科学大学と住友化学は、強磁性体の自発分極による強磁性体の保磁力について、その変化を確認した。MRAM(磁気抵抗メモリ)の消費電力をさらに小さくできる可能性が高いという。 超低電圧動作でエネルギー効率を大幅向上、PIM型アクセラレーター

超低電圧動作でエネルギー効率を大幅向上、PIM型アクセラレーター

東京科学大学は、推論時のエネルギー効率を飛躍的に高めるプロセッシングインメモリ(PIM)型のニューラルネットワークアクセラレーターマクロを開発した。EMP動作が可能なSRAMを採用し、推論時のエネルギー効率を164TOPS/Wにまで高めた。 2倍のビーム数を制御できる無線チップを開発

2倍のビーム数を制御できる無線チップを開発

東京科学大学は、ビーム数を従来の2倍にできる衛星通信機用「無線チップ」を開発した。衛星通信のさらなる高速化や通信エリアの拡大などが可能となる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- 「何でもできるが誰にも使えない」――自作MASが突きつけた現実

- ソニー半導体、3Qは過去最高 通期予想もさらに上方修正

![左はイオン二次電池の模式図、中央はPB結晶、右はPB結晶の孔の中で拡散するAイオンと各イオンサイズの比較[クリックで拡大] 出所:東京科学大学他](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2507/04/tm_250704isct01.jpg)