富士フイルムが後工程材料に攻勢 「PFASフリー」レジストを発表:半導体材料事業の売上高倍増へ(2/2 ページ)

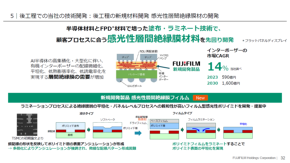

ラミネートタイプの層間絶縁膜材料を開発

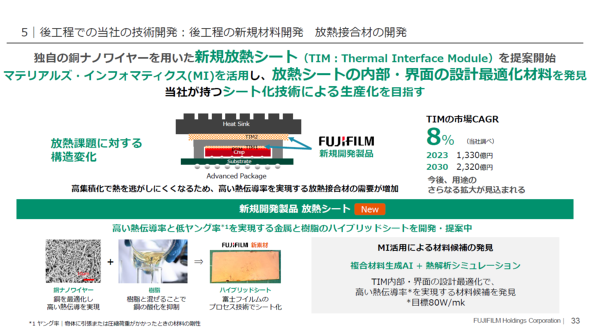

後工程向けの新規材料として、感光性層間絶縁膜フィルム(ポリイミドフィルム)と放熱シート(TIM:Thermal Interface Module)を開発した。

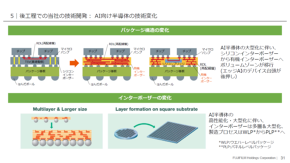

高い演算能力が必要とされるAI向け半導体では、高集積化や大型化が進む。それに伴い、チップレット集積や2.5D/3D実装などパッケージ構造も大きく変化しようとしている。特にインターポーザーは、シリコンインターポーザーから有機インターポーザーへの移行や、多層化、パネルサイズ(510×515mmなど)への大型化に向けた開発が活発になっている。こうした背景を受け、富士フイルムは有機インターポーザーの平坦化を実現する感光性層間絶縁膜フィルムを開発した。

現在、層間絶縁材料として使われている液状ポリイミドは、銅配線の形状によってどうしても、へこみ(アンジュレーション)ができてしまう。インターポーザーの層数が増えるとアンジュレーションによって微細な配線パターンを形成するのが難しくなる。富士フイルムが開発した層間絶縁膜フィルムは、ラミネートすることで、フィルム表面の平坦性を維持したまま多層化できるという。

野口氏は「510×515mmのサイズでは液状ポリイミドを使えるが、それ以上に大型化すると、多層化することが難しくなる。ポリイミドフィルムを導入する際は、新しい装置(ラミネーター)が必要になるが、基板メーカーにとってはなじみのある装置であり、インフラとして保有しているケースも多いので、そこまでの追加投資は必要ないと考えている」と説明した。

TIM材は、銅ナノワイヤと樹脂を混合したハイブリッドシートで、マテリアルズインフォマティクス(MI)を活用して開発した。

岩崎氏は「今後は後工程に、前工程の技術が適用されていく。前工程の材料で強みを持つ当社は、後工程に参入できる大きな競争優位性を持つ」と語った。なお、後工程新規材料の収益化の時期については明らかにせず、「まずはポリイミドフィルムが大きく成長し、その次がTIM材だとみている」と述べるにとどめた。

関連記事

富士フイルム、ナノインプリントレジストを発売

富士フイルム、ナノインプリントレジストを発売

富士フイルムは、半導体製造技術「ナノインプリントリソグラフィ」に適合する半導体材料「ナノインプリントレジスト」を開発、2024年5月下旬より富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズを通じて販売する。 富士フイルム、ベルギーでCMPスラリー生産へ 40億円投資

富士フイルム、ベルギーでCMPスラリー生産へ 40億円投資

富士フイルムは、ベルギーの同社生産拠点にCMPスラリーの生産設備を新たに導入すると発表した。既存のフォトリソ周辺材料生産設備も増強する。設備投資は総額約40億円。 富士フイルム、熊本でCMPスラリーの製造を開始

富士フイルム、熊本でCMPスラリーの製造を開始

富士フイルムは、富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング九州エリア(FFMT九州、熊本・菊陽町)で、半導体製造プロセスに用いられる「CMPスラリー」の製造を始めたと発表した。同社は米国や韓国、台湾でCMPスリラーを製造しているが、国内拠点での生産は初めてとなる。 線幅サブミクロンも視野に パッケージ向け露光装置でウシオとAppliedが協業

線幅サブミクロンも視野に パッケージ向け露光装置でウシオとAppliedが協業

ウシオ電機とApplied Materialsは2023年12月、戦略的パートナーシップの締結を発表した。両社が「DLT(Digital Lithography Technology)」と呼ぶ、半導体パッケージ基板向けの新しいダイレクト露光装置を早期に市場に投入し、大型化や配線の微細化など半導体パッケージ基板への要求に応えることを目指す。 プロセッサやメモリなどの進化を支えるパッケージ基板

プロセッサやメモリなどの進化を支えるパッケージ基板

今回は第3章第4節第8項(3.4.8)「パッケージ基板」の概要を説明する。パッケージ基板の変遷と、パッケージ基板に対する要求仕様のロードマップを解説する。 Intelがガラス基板を本格採用へ、2020年代後半から

Intelがガラス基板を本格採用へ、2020年代後半から

Intelは、パッケージ基板の材料にガラスを採用することを発表した。データセンターやAI(人工知能)などワークロードが高い用途をターゲットに、ガラス基板パッケージを採用したチップを2020年代後半にも投入する計画だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

富士フイルム 岩崎氏(左)と野口氏(右)

富士フイルム 岩崎氏(左)と野口氏(右)