半導体デバイスの熱問題を解決する新たな冷却技術、大阪大ら:イオン版ペルチェ効果を実証

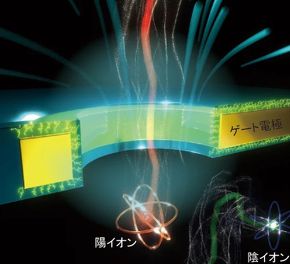

大阪大学らによる国際共同研究チームは、半導体デバイスの熱問題を解決するための新たな冷却技術を開発した。開発したナノデバイスは、電界効果でイオンの流れを制御でき、「冷却」と「加熱」の機能を同じデバイスで切り替えられる。

電界効果でイオンの流れを制御、「冷却」と「加熱」の切り替えが可能

大阪大学と東京大学、産業技術総合研究所および、イタリア技術研究所(IIT)による国際共同研究チームは2025年11月、半導体デバイスの熱問題を解決するための新たな冷却技術を開発したと発表した。開発したナノデバイスは、電界効果でイオンの流れを制御でき、「冷却」と「加熱」の機能を同じデバイスで切り替えられる。

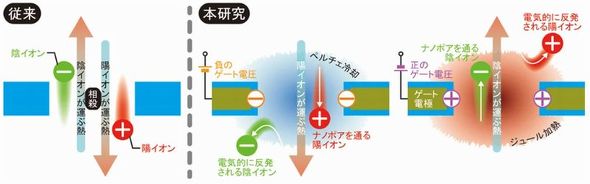

研究チームは今回、ナノデバイスを開発した。これは直径が約70nmの微小な孔(ナノポア)を、シリコンなどの固体膜に加工して作製し、その周囲にゲート電極を組み込んだ構造となっている。このナノポアは、特定のイオンだけを通すことができる「イオンの片道通行路」となる。

実験では、このナノポアを塩水で満たし、ゲート電極に負の電圧を加えてナノポア側壁に負の電荷を帯びさせた。この結果、正の電荷を持つ陽イオンだけ通過することが分かった。負の電荷を持つ陰イオンは側壁からの反発によってナノポアを通過できなかった。ナノポアの近くに微小の温度計を設置し、ナノポア周囲の温度変化を測定した。陽イオンが流れることでナノポアの反対側に熱を運び出すため、ナノポア周辺の水温は室温よりも低くなった。

これは、「イオン版ペルチェ効果」と呼ばれる現象で、ゲート電圧を調整すれば冷却効果をさらに高められるという。実験では温度が最大約2℃低下することを確認した。また、ナノポアの上下で塩分濃度を変えて温度を測定したところ、ナノポア周辺の水温が上昇するという現象も観測された。同一デバイスでも印加する電圧によってイオンの流れが変わり、水の温度を冷却したり加熱したりできることを実証した。

今回の研究成果は、大阪大学産業科学研究所の筒井真楠准教授、川合知二招へい教授、東京大学大学院工学系研究科の大宮司啓文教授、徐偉倫准教授、産業技術総合研究所の横田一道主任研究員、イタリア技術研究所(IIT)のDenis Garoli研究員らによるものだ。

関連記事

可逆的に動作する「水系亜鉛‐マンガン二次電池」を開発

可逆的に動作する「水系亜鉛‐マンガン二次電池」を開発

山口大学や大阪大学、立命館大学、ファインセラミックセンター(JFCC)らによる共同研究グループは、弱酸性水溶液中における二酸化マンガン(MnO2)の析出/溶解反応を利用し、2電子移動によって可逆的に動作する「水系亜鉛−マンガン二次電池」を開発した。 小型機器でリアルタイム学習と予測を実現するエッジAI技術、大阪大

小型機器でリアルタイム学習と予測を実現するエッジAI技術、大阪大

大阪大学は、小型エッジデバイスに搭載し、その内部でリアルタイム学習と予測機能を実現できる「エッジデバイスAI」を開発した。最新の深層学習による予測手法と比べ、最大で10万倍も高速化でき、精度は60%も向上させた。消費電力は1.69W以下である。 SiC MOSデバイスの性能を向上し信頼性も大幅改善、大阪大

SiC MOSデバイスの性能を向上し信頼性も大幅改善、大阪大

大阪大学の研究グループは、「高温での希釈水素熱処理」を2段階で行う独自の手法を用い、炭化ケイ素(SiC)MOSデバイスの性能を向上しつつ信頼性の大幅改善に成功した。 乾電池1本分の電圧で発光する白色有機ELを開発

乾電池1本分の電圧で発光する白色有機ELを開発

東京科学大学と大阪大学の研究チームは、乾電池1本分の電圧で発光する白色有機ELを開発した。青色のアップコンバージョン有機EL(UC-OLED)技術を応用しつつ、発光素子内に水色と黄色の発光色素を加えることにより、低電圧駆動で白色化を実現した。 金属的な性質を持つp波磁性体の存在を初めて実証、理研ら

金属的な性質を持つp波磁性体の存在を初めて実証、理研ら

理化学研究所(理研)や東京大学らの共同研究グループは、反強磁性体でありながらp波スピン分裂が現れる「金属p波磁性体」の存在を初めて実証した。今回の成果は、反強磁性体を用いたスピントロニクスや量子デバイスへの応用が期待できるという。 有機半導体で従来比10倍のキャリア移動度を達成、東京大

有機半導体で従来比10倍のキャリア移動度を達成、東京大

東京大学の研究グループは、有機半導体単結晶において100cm2V-1s-1を超えるキャリア移動度を実現した。有機半導体分子の熱振動を大幅に抑えることで従来の10倍となる高移動度を達成した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか