第14回 差動対を手を動かして理解する:Analog ABC(アナログ技術基礎講座)(2/2 ページ)

出力電流の絶対値を求める

電流の比率は分かったのですが、I1 とI2を求めるには、絶対値を知る必要があります。そのために、最初の(1)式が必要になります。(1)式からI1を求めると、I1=Io−I2です。I2はすでに計算した(5)式から以下のようになります。

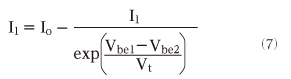

I1=Io−I2に(6)式を代入すると、I1の絶対値が以下のように求まります。

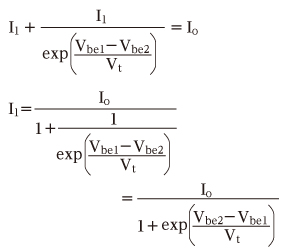

この式をさらにI1でまとめます。

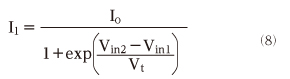

上の式変形では、exp(1/A)=exp(−A)という関係を使いました。Vbe1=Vin1−Ve、Vbe2=Vin2−Veなので、I1は以下のようになります。

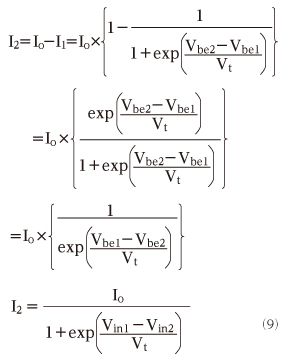

I2についても同じように計算すると、以下のように求めることができます。

以上の通りシンプルに、I1を表す(8)式と、I2を表す(9)式をまとめることができました。(8)式と(9)式は、指数関数expの項が逆になっているだけの簡単な式です。

差電圧で出力電流が決まる

2つの式を見比べると、あることに気が付くと思います。I1 とI2はそれぞれ入力電圧の差(Vin1− Vin2またはVin2− Vin1)で表されているという点です。つまり、Vin1やVin2の絶対値ではなく、差電圧で決まるので同相(つまり差が一定)であれば、電流I1(またはI2)も一定になり、同相成分は出力には出てこない事になります。これが同相雑音除去の仕組みです。

分母の「exp」項の挙動が値決める

さらに、I1 とI2の式をよくよく見比べると、リミッタ効果の仕組みも分かります。リミッタ効果とは、入力信号の振幅が大きくなりすぎたときに、出力信号(すなわち、コレクタ電流)の振幅が制限される機能でした。

Vin2−Vin1の値が取り得る3つを例に、I1の挙動を(8)式から考えてみましょう。すなわち、(1)Vin2−Vin1がプラス無限大になった時、(2)Vin2−Vin1がゼロの時、(3)Vin2−Vin1がマイナス無限大になった時の3パターンです。

(1)I1の分母のVin2−Vin1が大きくなると、指数関数(exp)の項が無限大に近づき、これに伴ってI1はゼロになります。

(2)I1の分母のVin2−Vin1がゼロになると指数関数の項が1となって、Ioの1/2がI1に流れます。

(3)Vin2−Vin1がマイナス無限大に近づくと指数関数の項がゼロとなって、I1 はIoと等しくなり、これ以上増えません。

以上をまとめると、I1はゼロからIoの範囲にしかならない事が分かります。I1と抵抗Rc1をかける出力電圧Vout1も規定の値以上にはならないことが分かります。Vout2も同様です。これがリミッタ効果です。

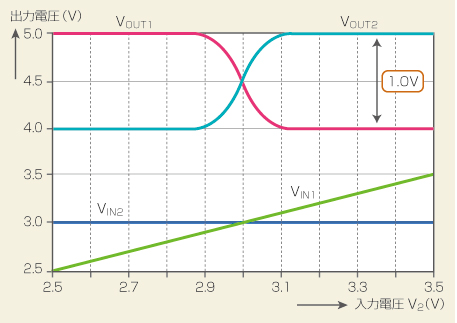

図2 出力電圧差を1.0Vに制限 リミッタ効果について理解するために、入力電圧を変えたときの出力電圧の変化をグラフにしました。入力電圧Vin1(図中の緑)とVin2(図中の青)の差が大きくなり続けても、出力電圧Vout1(赤)とVout2(水色)の差は、ある一定以上には広がりません。これがリミッタ効果です。

図2 出力電圧差を1.0Vに制限 リミッタ効果について理解するために、入力電圧を変えたときの出力電圧の変化をグラフにしました。入力電圧Vin1(図中の緑)とVin2(図中の青)の差が大きくなり続けても、出力電圧Vout1(赤)とVout2(水色)の差は、ある一定以上には広がりません。これがリミッタ効果です。図1のV2(Vin1) を2.5V 〜 3.5Vに変化させたときの直流特性を図2に示しました。Io=10mAとしていますので、I1またはI2の最大電流は10mAです。負荷抵抗Rc1とRc2はいずれも100Ωなので、出力電圧(Vout1とVout2)は10mA×100Ω=1Vでリミットが掛かります。

差動対を実際にアンプとして使う場合には、利得と周波数特性が重要になります。次回は、今回紹介した計算式を基に、差動対の利得(増幅率)を求めましょう。周波数特性も紹介します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却