異分野との融合加速 CEATEC JAPAN 2010:エネルギー技術 無線通信技術(6/7 ページ)

人体を検知して省エネに生かす

今回のCEATECでは、非接触の温度センサーとして使える赤外線センサーの新技術を電子部品各社がいっせいに展示した(図4)。旭化成エレクトロニクスやオムロン、コーデンシ、パナソニック電工、三菱マテリアルなどである。

背景はこうだ。「環境意識の高まりを契機に、照明や空調をはじめとしたさまざまな応用分野において、設置エリアの人体を検知してその情報を基に機器を制御することで無駄なエネルギー消費を抑えようという取り組みが進んでいる。そうした制御をさらに高度化すべく、機器メーカーから温度センサーの小型化や高画素化を求められている」(オムロンの説明員)。「発熱体の位置検知用センサーとして、家電機器メーカーからの引き合いがここにきて増えている。人体を検知してエアコンの風向きや風量を制御するといった応用を考えているようだ。ほかにも冷蔵庫や電子レンジの庫内で、食品の温度を測定して、ピンポイントで冷却したり加熱したりすることで、エネルギーの利用効率を高める用途もある」(コーデンシの説明員)。

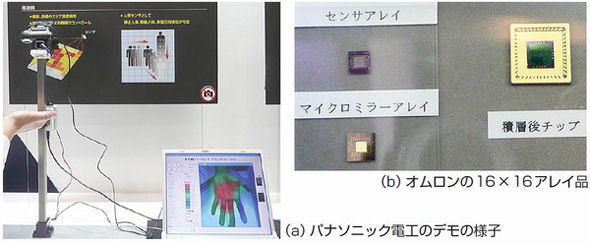

図4 非接触の温度センサーを各社がいっせいに展示 (a)可視光カメラで撮影した画像に、赤外線温度センサーアレイ「Grid-EYE」から読み出して画像処理を加えた温度分布映像を重ね合わせることで、サーモグラフィに近い映像を見せていた。(b)16×16のサーモパイル型センサーアレイチップと、マイクロミラーチップを積層している。

図4 非接触の温度センサーを各社がいっせいに展示 (a)可視光カメラで撮影した画像に、赤外線温度センサーアレイ「Grid-EYE」から読み出して画像処理を加えた温度分布映像を重ね合わせることで、サーモグラフィに近い映像を見せていた。(b)16×16のサーモパイル型センサーアレイチップと、マイクロミラーチップを積層している。パナソニック電工は、サーモパイル型の赤外線センサーを8×8のマトリクス状に並べたアレイ品「Grid-EYE」を展示した。2次元の温度分布を8×8画素(64画素)で測定できる。現在はまだ開発の段階にあり、製品化は2011年の予定である。

MEMS技術でサーモパイル素子を8×8のアレイ状に作り込んだセンサーチップのほか、集光用のシリコン(Si)レンズや、センサーチップの出力に後処理を施すASICチップ、温度補正用のサーミスタをまとめて、CANパッケージに封止した。外形寸法は11.8mm×10.2mm×4.0mm。8×8まで多画素化したことで、人感センサーとして利用すれば、人体が静止していても移動していても検出できる上、移動方向を検知することも可能だという。

モジュールに内蔵したASICチップは、各サーモパイルが温度差に応じて出力するアナログ電圧を処理し、8×8の画素ごとの温度情報をデジタルデータに変換する役割を担う。外部インターフェイスはI2Cを採用した。このモジュールを搭載する機器のホストマイコンは、このデジタルデータをI2C経由で読み出してそのまま利用できる。「機器のコントロール機能の設計が容易になる」(同説明員)。最大10フレーム/秒(1フレームは8×8画素)相当のデータレートで読み出しが可能だ。つまり2次元熱分布の変化を動画として出力できる。読み出したデータに画素間の補間処理などを施せば、高価なサーモグラフィ装置のような温度分布映像を作り出すことも可能だという。

16×16のアレイ品、感度も改善

オムロンは、サーモパイル型の赤外線センサーを16×16のマトリクス状に並べたアレイ品を展示した。2次元の温度分布を16×16画素(256画素)で捉えられる。測定対象の空間に存在する人体の数や動きを細かく検知することが可能だ。

MEMS技術でサーモパイル素子を16×16のアレイ状に作り込んだセンサーチップと、やはりMEMS技術で製造した集光用のマイクロミラーチップを積層して1個のパッケージに封止したマルチチップモジュール品である。すでに同社はMEMSサーモパイル型温度センサーを製品化しており、アレイ品についても開発実績があった。今回は、感度をさらに高める改良を加えている。具体的には、サーモパイル素子が赤外線の熱エネルギーをこれまで以上に高い効率で吸収できるように、次の2つの改善を施した。

1つ目の改善は、パラボラアンテナのように曲面状に加工したマイクロミラーを画素ごとに設けたことである。センサー部をいったん透過した赤外線を再度、サーモパイル素子に集光できるので、熱エネルギーの取りこぼしを減らせる。2つ目は、サーモパイル素子を真空封止する構造を採ることで、空気中への熱伝導による熱エネルギーの放散を無くしたことだ。

感度の改善度合いについては、具体的な数値は非公開としたが、「マイクロミラーの効果だけでも、同じ光量の赤外線が入射した場合の出力電圧が既存品の2〜3倍まで高まる」(同説明員)と説明した。一般にサーモパイル型温度センサーは、大きさと感度がトレードオフの関係にあるため、感度を既存品と同等にとどめれば、センサーを小型化できることになる。すなわち、パッケージサイズを維持しながら画素数を増やせるというわけだ。実際に、機器メーカーからは高感度化よりも小型化・高画素化を求められているという。「将来は、32×32画素まで高画素化が進むだろう」(同説明員)。

量子型が2.7×1.9×0.4mm3のチップ状に

旭化成エレクトロニクスは、量子型で2.7mm×1.9mm×0.4mmと小さい赤外線センサーを出品した。サーモパイルなどを利用して赤外線の光量を熱的に検出する方式とは異なり、InSb(インジウム・アンチモン)材料を使ったフォトダイオードで赤外線を検出する。

同社によれば量子型は、サーモパイル型に比べて感度と応答速度がともに高いという特徴があるものの、低温に維持する必要があり、液体窒素を使って冷却する手法が採られていた。そのため小型化が困難だったという。展示品は、常温でも赤外線センサーとして機能するように改良することで冷却機構を不要にし、チップ状の樹脂パッケージに封止できるようにした。

具体的には、フォトダイオード素子の膜構造を工夫した。そもそも量子型で冷却が必要だったのは、赤外領域に感度を持つInSbが狭バンドギャップ材料であるからだ。そのままでは常温でも励起状態になってしまい、赤外線の入射の有無によらず検出信号が出力されてしまう。これではセンサーとして機能しない。そこで同社は、励起したキャリアが出力電極に到達しないようにバリア層を挟み込む膜構造を採用することで、常温動作を可能にした。

すでに製品として出荷しており、複数のセンサー素子を並べたアレイ品も開発中だという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか