第25回 MOSFETで増幅器を設計(1):Analog ABC(アナログ技術基礎講座)(2/2 ページ)

線形領域の動作がバイポーラと大きく異なる

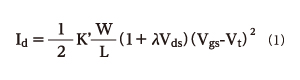

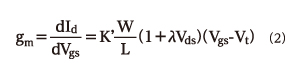

ソース接地やゲート接地、ドレイン接地それぞれの利得や入力インピーダンス、出力インピーダンスを決めているのは、MOSFETの相互コンダクタンスgmです。gmを計算するのには、前回紹介した飽和領域におけるドレイン電流(Id)の計算式を使います。

gmは、式(2)の通り、ゲート-ソース間電圧(Vgs)に対するドレイン電流(Id)の変化量で表現します。

利得が増幅回路の特性に大きく関わるのは、飽和領域ですので、以上の式を使うことが多いと思います。

それでは、ソース接地回路を使って、増幅器を設計します。ソース接地回路の周辺部品の定数の決め方は、バイポーラトランジスタの場合とよく似ています。本連載の「第6回 エミッタ接地回路の定数を決める」に詳しく説明していますので、参考にして下さい。

ただ、MOSFETとバイポーラトランジスタでは、大きな違いがあります。それは、線形領域(バイポーラトランジスタでは、飽和領域)の動作です。前回(第24回)で紹介しきれませんでしたが、バイポーラトランジスタでは、コレクタ-エミッタ電圧(Vce)が小さくなると、動作速度が急速に低下します。これに対して、MOSFETでは、動作速度の低下が発生しないのです。

バイポーラトランジスタでは、Vceが小さい領域で動作速度が急速に低下するため、Vceが小さい領域を使わないように注意する必要があります。もし使う場合には、何らかの工夫が必要になります(本連載の第16回を参照して下さい)。

MOSFETは、ドレイン-ソース間電圧(Vds)が小さくなっても動作速度が劣化しないので、「ドレインがGNDにぶつかる」、すなわちVdsが小さい領域でも使えます。これは、回路設計の観点で大きな利点です。ドレインから取り出す出力電圧の振幅を、電源電圧に近いところまで広げることができるからです。

MOSFETのバイアス設計は簡単

前置きが長くなってしまいました。増幅器を設計するにはまず、負荷抵抗を決めます。負荷抵抗を大きくすると、消費電流は小さく抑えられますが、寄生容量の影響を受けて高速動作が難しくなります。逆に、負荷抵抗を小さくし過ぎると、利得を確保するために必要な消費電流が増えてしまいます。

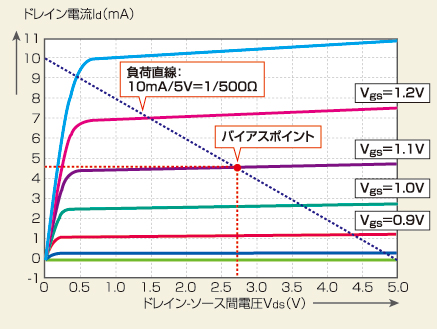

ドレインの寄生容量を1pFと仮定すると、1kΩとの高域遮断周波数は、160MHzになります。もう少し帯域を伸ばしたいので、ドレイン抵抗は数百Ωにしたいところです。今回は、ドレイン-ソース間電圧(Vds)とドレイン電流(Id)の曲線に負荷直線を追記した図2を基に、負荷抵抗(R1)=500Ωと設定しました。図2の負荷直線の特性から、MOSFETに0mA〜9mA流せば、5V〜0.5Vの出力電圧を得られます。

一般に、A級増幅器として動作させるためにバイアスポイント(図2の赤い丸)は、出力動作範囲のほぼ中央に設定します。バイアスポイントの動作電流は約4.8mA、これを得るために必要なVgsは1.1Vであることが図2から分かります。

1.1Vの電圧をゲートに印加するように、バイアス用の抵抗値を決めます。MOSFETはゲートに電流が流れないので、抵抗値を決めるのは、バイポーラトランジスタに比べてはるかに簡単です。単に、抵抗分割で電圧を印可すればよいのです。

電源電圧(VDD)は5.0Vですので、Vgs=1.1Vを作るために、R2=11kΩ、R3=39kΩと設定しました。増幅器の周辺回路の設定はこれで終わりです。次回は、増幅器の特性を確認するために、電圧源や、増幅器の負荷抵抗などを接続します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- TSMCが2nmプロセス量産を開始、台湾2工場で

- 酸化ガリウムデバイス向け4インチウエハー量産へ

- ソニー・ホンダモビリティが次世代「AFEELA」を初公開、28年以降に米国投入へ

- 50年前の「初代ダイシングソー」実物と最新製品を展示、ディスコ

- 世界半導体市場、2029年に1兆米ドル規模へ 製造装置も成長継続

- 活版印刷で培った金属加工 1.4nmプロセス向けNILテンプレート、DNP

- SiCウエハー世界市場は2035年に5724億円規模へ 中国メーカーが攻勢

- 中国がEUV試作機 世界の半導体市場は完全に分断されるのか

- 富士電機とボッシュ、互換性あるSiC車載モジュール開発へ

- DRAM契約価格さらに55〜60%上昇へ 2026年1〜3月

図2 増幅器のバイアスポイントを決める ドレイン-ソース間電圧(Vds)に対するドレイン電流(Id)の曲線と負荷直線を基に、バイアスポイント(図中の赤い丸)を決めます。

図2 増幅器のバイアスポイントを決める ドレイン-ソース間電圧(Vds)に対するドレイン電流(Id)の曲線と負荷直線を基に、バイアスポイント(図中の赤い丸)を決めます。