シャープが最高効率の太陽電池を開発、3接合で43.5%:エネルギー技術 太陽電池(2/2 ページ)

着実に記録を伸ばすシャープ

43.5%を達成したセルでは、トップ層にInGaP(インジウムガリウムリン)を用いた。ミドル層はGaAs(ガリウムヒ素)、ボトム層はInGaAs(インジウムガリウムヒ素)だ。GaAs(ガリウムヒ素)基板上にトップ層、ミドル層、ボトム層の順に形成し、その後GaAs基板を除去し、Si支持基板上にボトム層を下にして載せ替える逆積み形成法を用いて製造したもの(図4)。

図4 今回のセルの層構造 トップ層(空色)とミドル層(薄緑)、ボトム層(ピンク)の他に、層間を接続するトンネル接合層(黄色)や結晶の格子定数を調整するバッファ層(白)、下部電極(濃い灰色)、支持基板(薄い灰色)、上部電極(灰色の棒)が見て取れる。出典:シャープ

図4 今回のセルの層構造 トップ層(空色)とミドル層(薄緑)、ボトム層(ピンク)の他に、層間を接続するトンネル接合層(黄色)や結晶の格子定数を調整するバッファ層(白)、下部電極(濃い灰色)、支持基板(薄い灰色)、上部電極(灰色の棒)が見て取れる。出典:シャープなお、同社は、2009年10月に化合物3接合太陽電池で35.8%(非集光)、2011年11月に36.9%(非集光)を達成していた。35.8%のセルは、InGaP、InGaAs、Ge(ゲルマニウム)という、今回とは異なるセル構造であり、36.9%のセルは今回と同じセル構造を採っていた。集光時の変換効率については、2010年5月に42.1%(レンズを用いて230倍に集光した場合。非集光時は35.8%)という記録を達成していた。

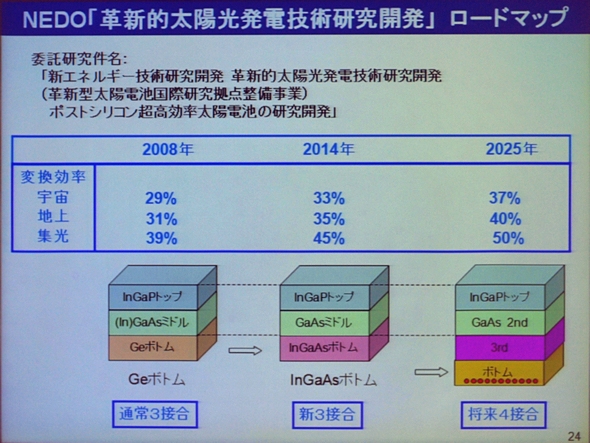

今回の研究成果は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「革新的太陽光発電技術研究開発」プロジェクトの一環として取り組んだ成果である(図5)。

図5 NEDOの太陽電池ロードマップ NEDOは、太陽電池の種類ごとにロードマップを策定している。図に示したのは、特に高い変換効率を狙う研究に関するもの。図下にはシャープの手法が示されている。中央が今回43.5%を達成したセルの構造。2014年の目標(45%)まであと1.5ポイントである。出典:シャープ

図5 NEDOの太陽電池ロードマップ NEDOは、太陽電池の種類ごとにロードマップを策定している。図に示したのは、特に高い変換効率を狙う研究に関するもの。図下にはシャープの手法が示されている。中央が今回43.5%を達成したセルの構造。2014年の目標(45%)まであと1.5ポイントである。出典:シャープ切手よりも小さいセルをどう使うのか

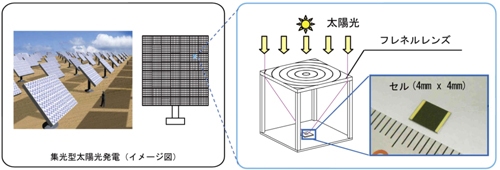

シャープが開発した太陽電池は4mm角と小型だ。どうやって利用するのだろうか。利用イメージを図6に示した。図右にあるようにセルの上部にフレネルレンズを配置して太陽光を集中させ、このような「箱」を図左のような架台に並べてモジュール化する。

図では地上設置例を示しているが、同社は宇宙用途も狙う。例えば、2005年にはシャープの化合物3接合型太陽電池を搭載したオーロラ観測用の小型科学衛星「れいめい」が打ち上げられている。2009年には同じく温室効果ガス観測衛星の「いぶき」が続いた。

関連キーワード

「ビジネスニュース(EE Times Japan)」 | 電子部品(エレクトロニクス)」 | 半導体 | 小型化 | 省電力 | 消費電力 | 省スペース | スマートグリッド(環境技術) | 再生可能エネルギー | 太陽光発電 | 太陽電池 | シャープ

関連記事

太陽電池の世界記録を更新、集光型用でセル変換効率43.5%を達成

太陽電池の世界記録を更新、集光型用でセル変換効率43.5%を達成

400倍集光時の値 太陽電池の未来、変換効率はどこまで高まるか

太陽電池の未来、変換効率はどこまで高まるか

変換効率30%に壁、しかし40%超を狙える技術もある シャープの逆を行くケンブリッジ大、有機物で太陽電池の効率を25%向上へ

シャープの逆を行くケンブリッジ大、有機物で太陽電池の効率を25%向上へ

1個の光子から2個の電子を生み出す 住宅用で最高変換効率、東芝が太陽電池モジュールを発売

住宅用で最高変換効率、東芝が太陽電池モジュールを発売

単結晶Si太陽電池モジュールの変換効率19.3%

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

図6 今回の太陽電池セルの利用形態 フレネルレンズを用いて太陽光を集め、小セルで効率よく電力を作り出す。出典:シャープ

図6 今回の太陽電池セルの利用形態 フレネルレンズを用いて太陽光を集め、小セルで効率よく電力を作り出す。出典:シャープ