「SEMICON West 2016」、半導体露光技術の進化を振り返る(前編):福田昭のデバイス通信(81)(2/2 ページ)

等倍露光技術の進化と終焉(しゅうえん)

半導体の露光技術は、マスクとウエハーを接触させた「コンタクト(Contact)露光」から始まる。コンタクト露光技術が登場したのは1962年で、現在からは50年以上も昔のことだ。コンタクト露光では、回路パターンと同じ大きさ(原寸大)のマスクを作製し、マスクをウエハー表面のフォトレジストに接触させてマスクに平行光を照射する。しかしマスクとフォトレジストが接触することによってマスクにゴミが付着するという大きな問題を抱えており、半導体製造の歩留まり向上を妨げていた。にもかかわらず、1960年代は他の露光技術がなく、コンタクト露光によって半導体チップを製造せざるを得なかった。

1970年代に入ると「プロキシミティ(Proximity)露光」が登場する。コンタクト露光におけるゴミ付着の問題を避けるため、フォトレジストとマスクの間にわずかな隙間(約10μm)を残してマスクをウエハー上に近接させる。マスクとウエハーを近接させ、なおかつ固定する、という方式の装置開発は簡単ではなかったものの、1977年にキヤノンがマスク自動位置合わせ機能付きプロキシミティ露光装置「PLA-500FA」を発表したことで、プロキシミティ技術は半導体製造ラインに一気に普及する。「PLA-500FA」は1978年に販売を始めると大いに売れ、キヤノンが半導体露光装置の大手メーカーとなるきっかけを作った。

そして等倍露光方式の最終世代となるプロジェクション(投影式)スキャナー(厳密にはプロジェクションアライナー)が登場した。マスクに形成した回路パターンを、反射鏡(ミラー)あるいは屈折レンズの光学系を通じてフォトレジストに投影する技術である。光学系のピント合わせに問題のあるプロキシミティ方式に比べると、プロジェクション方式ではしっかりとピントを合わせられる。このため、解像度が格段に向上した。

光を使わないリソグラフィ技術の研究開発

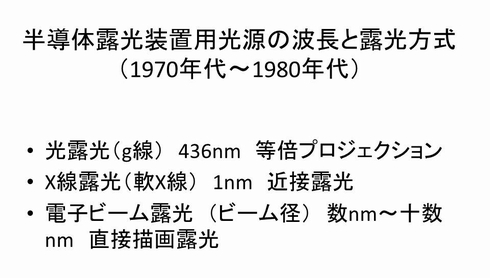

一方、1970年代後半に入ると、光露光の限界がリソグラフィ技術の研究開発コミュニティーで真剣に議論されるようになった。当時の光露光技術は水銀灯の光源と、回路パターンと同じ寸法(等倍)でなおかつウエハーとほぼ同じ大きさのマスクを使用していた。光源は、水銀灯の輝線(特に強く光る波長)に相当するg線(波長436nm)、h線(波長405nm)、あるいはi線(波長365nm)を利用する。マスクはガラス基板に金属のクロムで形成していた。

ここで解像度を高めるときにまず問題となるのが、マスクの欠陥である。欠陥というほどひどくはなくとも、マスクにおける寸法の設計値からのズレがそのままの寸法で、半導体チップの回路パターンに影響する。そしてマスクが完全であったとしても、ウエハーの反りによって焦点がぼやけ、解像度が低下する。当時のプロジェクションアライナーは光学系に主に反射鏡(凹面鏡と凸面鏡)を使用していた。反射光学系は開口数(N.A.)が低く、また、焦点深度が浅い。屈折レンズは完成度がまだ低く、半導体の露光装置には採用しづらかった。

露光装置の解像度(R)を決めるのは主に、光源の波長(λ)と光学系の開口数(N.A.)、そして比例定数(k1)である。このことは「レイリーの式」と呼ぶ基本式、

R=k1×λ/N.A.

で表現される。ここで当時の技術水準を当てはめると、λはg線で436nm、N.A.の限界は約0.17、k1の限界は約1.00となる。現在に比べるとN.A.は恐ろしく低く、またk1は恐ろしく高い。この結果、光露光の限界は約2μmになるとされていた。実際には位置合わせ技術などの改良があってk1は0.7くらいにまで下がるのだが、それでも約1.4μmで限界に達する。

そこで打開策として考えられたのが、光源の波長を短くすることである。光源の候補は2つあった。1つは電子ビーム(E-Beam: electron-beam)、もう1つはX線である。

(中編に続く)

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

TSMCが5nmプロセス開発に着手

TSMCが5nmプロセス開発に着手

TSMCが5nmプロセスの開発に着手する。ただし、EUV(極端紫外線)リソグラフィを採用するかどうかは、まだ不明だ。とはいえ、193nm ArF液浸リソグラフィを適用するには、かなりの数のパターニングが必要になり、コストが膨れ上がる。 EUVは、微細化の“万能策”ではない

EUVは、微細化の“万能策”ではない

半導体製造プロセスの微細化を進めるには、EUV(極端紫外線)リソグラフィーが鍵になるといわれている。ばく大な資金が、同技術の開発に投入されているが、その進捗は必ずしも期待通り、予定通りではないようだ。 ナノインプリント開発の進展状況をキヤノンが講演(1)〜低い装置コストが最大の武器

ナノインプリント開発の進展状況をキヤノンが講演(1)〜低い装置コストが最大の武器

今回から、ナノインプリント・リソグラフィ技術の解説に入る。この技術の最大の強みは装置コストが非常に低いことだ。一方で、欠陥をどう低減するかという難しい課題を抱えている。 微細化、「3nmまでいくのでは」

微細化、「3nmまでいくのでは」

「ムーアの法則」の生みの親であるGordon Moore氏が、ハワイの自宅でベルギーIMECのビデオインタビューに応じ、未来の技術に関する自身の見解や、1965年以来半導体業界に大きな影響を及ぼし続けてきたムーアの法則の今後について語った。87歳となった同氏は、謙虚なエンジニアはいつまでも自分を笑いの種として語れることを示してみせた。 スピン注入型MRAMの不都合な真実

スピン注入型MRAMの不都合な真実

STT-MRAMの基礎を解説するシリーズ。最終回となる今回は、磁気トンネル接合(MTJ)を構成する固定層や磁性層に焦点を当てる。スピン注入型MRAMのMTJは、47層もの層で構成されている。これほどの層が必要なのにはきちんとした理由があるのだが、実は同時にそれがSTT-MRAMの弱点にもなっている。 半導体業界の研究開発費、M&Aで減少傾向に?

半導体業界の研究開発費、M&Aで減少傾向に?

2016年に入っても半導体業界におけるM&Aの嵐は止むことなく続いている。これによって懸念されるのが研究開発費の行方だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか