IoTは、生産性向上と価値創出の1丁目1番地:ダスト・コンソーシアム発表会(2/2 ページ)

労働生産性は、米国に比べ半分

日本の非製造業における労働生産性は、米国に比べ半分という調査結果もある。「1つ1つの機器や設備をスマート化することで労働生産性を改善できる。人口の減少も危惧される中で、IoTは生産性向上と価値創出を実現していくための1丁目1番地」(森川氏)と述べた。

では、生産性向上と価値創出に向けて何をすればいいのか。その取り組みについても、簡単に触れた。講演では、「資産のデジタル化と再定義」「汎用技術」「海兵隊とCTB(Change the Bank/Business)」「エコシステムとリソース配分」について語った。

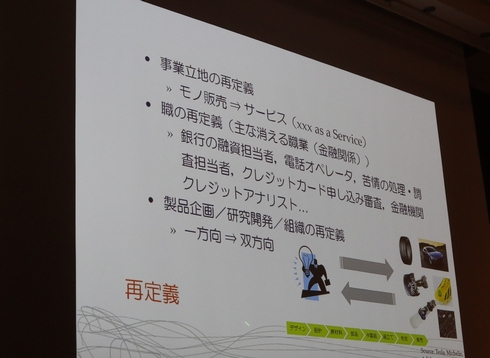

資産のデジタル化と再定義では、航空会社の座席予約システムについて、物理的資産をデジタル化して成功した例として紹介した。再定義では、「モノづくりについては製造業者から最終消費者への一方向ではなく、市場や消費者からデータがフィードバックされる双方向の時代になっている。製品企画や研究開発、組織も含めて再考する時期に来ている」と話した。

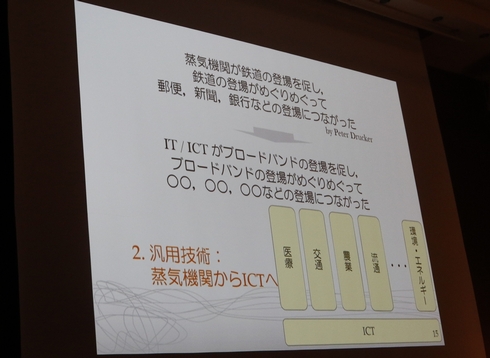

汎用技術は新たな産業を生み出し、それが社会インフラとなってさまざまな産業の発展を支えている。この汎用技術が、今後は「蒸気機関からICTへと変わる」という。蒸気機関は鉄道を生み出し、このインフラを活用して社会や産業が変わってきた歴史がある。IT/ICTもブロードバンドの登場を促した。それらが基盤技術となってさまざまな産業が登場し、社会や産業の仕組みも変化してきた。「どのように変化していくかを予測するのは難しいが、10〜30年後にはその結果が分かるだろう」と述べた。

海兵隊とCTBでは、IoTへの取り組みについてその考え方を述べた。新規事業の発掘を海兵隊の役割に例え、「現時点ではリスクも大きいが、チャレンジしていく必要性がある」と訴えた。

また、エコシステムとリソース配分では、「Invention」(技術のハードル)と「Innovation」(顧客のハードル)について説明した。「かつてはCPUの動作速度を高速化するなど、技術のハードルをクリアすれば、製品は消費者に受け入れられた。ところがこの30年間で顧客のハードルが高くなり、高速動作だけでは受け入れてもらえないこともある」という。時代は変わり「Innovation」に対するリソースの配分を高めていかなければならないと主張した。

関連記事

専門知識なくても容易にメッシュ構築を、マクニカ

専門知識なくても容易にメッシュ構築を、マクニカ

マクニカは2016年9月7日、「Mpression IoTメッシュネットワーク・スターターキット」の発売を開始すると発表した。同キットを活用することで、屋内環境下で信頼性の高いメッシュネットワークを容易に構築できるという。同キットを発案、開発した甲斐田陽一氏にインタビューを行った。後半では、同社の独自ブランドとして注力する「Mpression」事業についても紹介する。 地球規模で膨大なセンサー端末を無線でつなぐ

地球規模で膨大なセンサー端末を無線でつなぐ

リニアテクノロジーは「ワイヤレスジャパン2016」で、無線ネットワーク技術「dust networks(ダスト・ネットワークス)」の採用事例などを展示した。また、巨大な無線センサーネットワークの構築を可能とする「ネットワークマネージャ」についてもその概要を紹介した。 衝撃の「ADIのリニア買収」背景と今後

衝撃の「ADIのリニア買収」背景と今後

日本時間2016年7月27日の朝、国内半導体業界にも衝撃が走った。営業利益率4割を超える超優良半導体メーカーLinear Technology(リニアテクノロジー)が、Analog Devices(ADI、アナログ・デバイセズ)に買収されることで合意したという。業界関係者は「まさかリニアが!」と驚くとともに、「なぜ、リニアが?」と首をひねった――。 通信距離延長など製品ロードマップを公表

通信距離延長など製品ロードマップを公表

無線センサーネットワーク技術「dust networks」(ダスト・ネットワークス)の普及を目指すダスト・コンソーシアムは、動作温度範囲を拡大した新製品や、ノード間の通信距離を延長できる新型モジュールなど製品ロードマップなどを明らかにした。 「日本の半導体業界の将来は明るい」 SEMI語る

「日本の半導体業界の将来は明るい」 SEMI語る

SEMIジャパンは、SEMIの活動に関する説明会を都内で開催した。SEMIジャパン代表の中村修氏は、「IoTによる200mmファブの需要拡大で、日本の半導体業界の将来は明るい」と語る。 “IoTの勝者 ARM”買収でソフトバンクが狙うもの

“IoTの勝者 ARM”買収でソフトバンクが狙うもの

ソフトバンクグループが2016年7月18日、半導体設計用IPベンダー大手のARMを買収した。ソフトバンクとARMとは直接的な関係性はなく、買収による相乗効果は見えにくい。なぜ、ソフトバンクはARMを買収するのかを考えたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- TSMCが2nmプロセス量産を開始、台湾2工場で

- DRAM契約価格さらに55〜60%上昇へ 2026年1〜3月

- ソニー・ホンダモビリティが次世代「AFEELA」を初公開、28年以降に米国投入へ

- MicronがPSMCの工場買収を画策? 中国CXMT躍進……メモリ業界の最新動向

- 酸化ガリウムデバイス向け4インチウエハー量産へ

- TSMC熊本工場は台湾に並ぶ歩留まり 地下水保全も重視

- 50年前の「初代ダイシングソー」実物と最新製品を展示、ディスコ

- Intel、初の18Aプロセス採用「Core Ultraシリーズ3」を正式発表

- 世界半導体市場、2029年に1兆米ドル規模へ 製造装置も成長継続

- SiCウエハー世界市場は2035年に5724億円規模へ 中国メーカーが攻勢