誰も知らない「生産性向上」の正体 〜“人間抜き”でも経済は成長?:世界を「数字」で回してみよう(44) 働き方改革(3)(2/10 ページ)

「生産性」の説明は皆無

こんにちは、江端智一です。

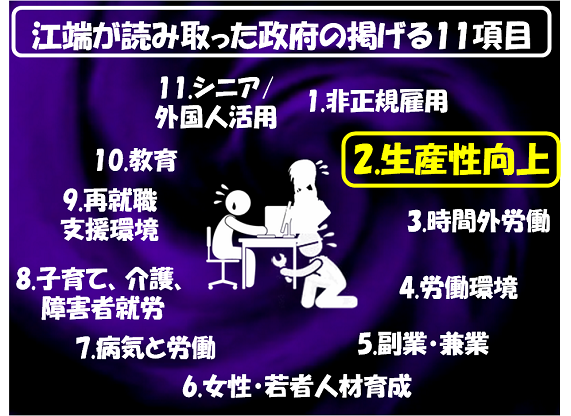

今回は、政府が主導する「働き方改革」の項目の1つである、「生産性向上」について考えていきたいと思います。

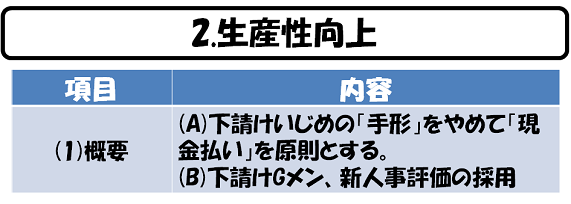

政府が、「働き方改革実効計画」の「生産性向上」で掲げている課題は、(私が乱暴に理解した範囲では)以下の2つでした。

上記の内容、何を言っているかが私には本当に分からなかったので、今回はこの記載内容は無視して進めることにします。

検索エンジンで「働き方改革」と「生産性向上」をキーワードとして検索すれば、山ほど事例は出てきますが、そのほとんどが、「首相が生産性向上を呼びかけ」というような政府広報か、企業の「生産スケジュールの見直しによるコスト削減」とか「製造ラインの配置変更による効率化の実現」などという企業の自画自賛の事例ばかりです。

私は、「政府の主導する働き方改革における「生産性」が何のことか」を知りたかっただけなのですが、そのような資料は絶無です(本当にそうなので、調べてみてください)。

「生産性」の歴史をたどる

そこで、面倒ではあったのですが、今回も「生産性」なるものの歴史や定義、現時点での使われ方までさかのぼって調べることにしました。

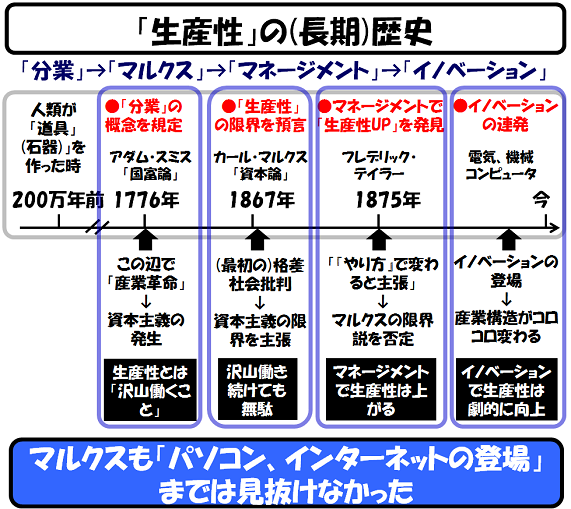

「生産性」の起源は、人類の発生まで(「道具」の発生)までさかのぼるようです。最初の「生産性」とは「分業」でした。

「オノの(石の)刃」を作る者、と「オノの柄」を作る者と、その2つを固定して「石オノ」として完成させる者とを、それぞれの作業を得意とする者に作らせ、作業内容を特化することで、(1)石オノの高品質化と、(2)石オノの(単位時間当たりの)量産と、(3)石オノ製造者の省人化(その結果、狩りへの増員と狩りの成功率を高める)に成功した訳です。

で、よく考えると、「働き方改革」が叫んでいる生産性のパラダイムは、この約200万年前から、大して変わっていないことが分かります。

これらの「分業」の概念は、英国で発生した産業革命において、体系的、組織的に強化されていき、アダム・スミスの著書「国富論」でロジカルにまとめられるに至ります。ただ、この時代において、生産性とは、「たくさん働くこと(または、機械に代替させること)」で向上するもの、と定義されていました。

資本主義は、生産設備を持っている資本家と、持っていない労働者という二元的階級として確立し、これが国家権力と結びついて帝国主義にまで展開して、それが永遠に続きかのように語られています。

これに対して「そうかな?」と疑義を唱えたのが、カール・マルクスの「資本論」です。

マルクスは、「たくさん働いても、生産性向上には限界がやってくる」ことを、数学とデータを基礎として明らかにしています(「資本論」は、数字を使い倒した経済学の本です)。

ところが、「このマルクスの言う「限界」は、工夫(マネジメントなど)によって改善できる」と主張する人が出てきます。この主張を裏付けする実例は、現在に至るまで量産されており、実際に、社長や首相を交代させただけで業績が向上した会社や国家は、山のようにあります。

そして、とどめが「イノベーション」です。

インダストリー4.0的に言えば、「蒸気による蒸気機関」(第1次産業革命)、「モーターの電気動力」(第2次)、「パソコンの半導体」(第3次)、「ネットの協業」(第4次)などは、既存の産業構造を破壊し尽くし、桁違いに一気に生産性を向上させました。

マルクスには気の毒ですが、もし、彼が、事前にパソコンやインターネットを予見できたら「資本論」の執筆は辞めていたかもしれません。イノベーションという名の「暴力」は、彼が集めたデータを、全て紙くずにしてしまったからです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却