U(1)量子スピン液体の状態、より高温で出現:スピネル化合物の薄膜を制御

理化学研究所(理研)と金沢大学の共同研究チームは、スピネル化合物「Ir2O4」の電子状態を第一原理計算で理論解析したところ、単極子(モノポール)が粒子のように振る舞う「U(1)量子スピン液体」の状態が、従来に比べて高温で出現することを発見した。

量子スピンアイス物質としてIr2O4に着目

理化学研究所(理研)と金沢大学の共同研究チームは2019年2月、スピネル化合物「Ir2O4」の電子状態を第一原理計算で理論解析したところ、単極子(モノポール)が粒子のように振る舞う「U(1)量子スピン液体」の状態が、従来に比べて高温で出現することを発見したと発表した。

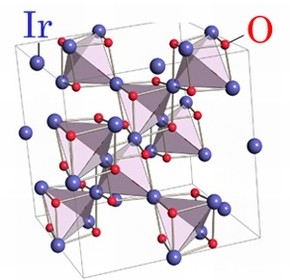

共同研究チームは今回、U(1)量子スピン液体を実現する量子スピンアイスの候補物質として、スピネル型構造のイリジウム酸化物「LiIr2O4」から、Liイオンが脱離した「Ir2O4」に着目した。この物質は数十meVのエネルギーギャップを持つモット絶縁体であるが、磁気的性質は明らかにされてこなかったという。

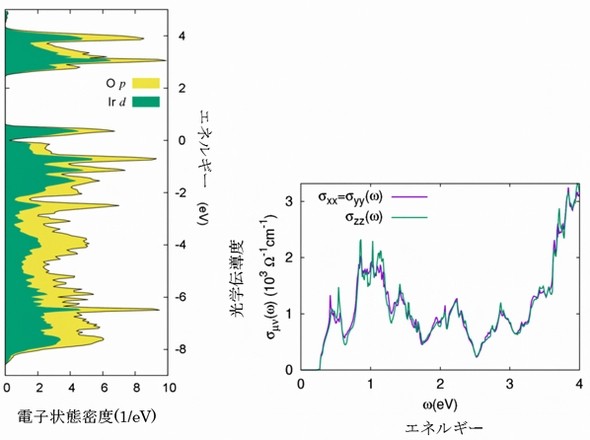

共同研究チームはまず、Ir2O4をバルク結晶とした場合の電子構造や光学伝導度などを計算した。この結果、これまで実験で観測されてきたバンドギャップと光学伝導度の周波数依存性について、高い再現性を示すことが分かった。

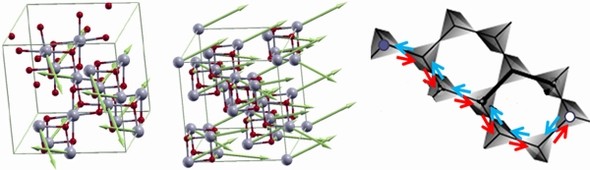

次に、低温環境における磁気秩序の状態を解析した。これにより、低エネルギーにおけるIr2O4のスピン自由度が、量子スピンアイスの一般的な有効スピン模型で記述されることを示し、その模型の定数を定量的に見積もることに成功した。この結果、「スピンアイス則」の相互作用が、従来の磁性希土類パイロクロア型酸化物と比べ、2桁も大きい30meV程度に達することが明らかとなった。

量子スピンアイス模型は、スピンアイス則など4つの相互作用があり、その強さによって、「U(1)量子スピン液体」あるいは、「単極子がボーズ−アインシュタイン凝縮を起こした相(強磁性相または反強磁性相)」になるかが決まるという。今回のバルク結晶に対する計算では、単極子がボーズ−アインシュタイン凝縮を起こした反強磁性相になることが分かった。

さらに、エピタキシャル成長でMgO(100)基板上にIr2O4薄膜を作製したケースを想定し、第一原理計算を行った。これにより、薄膜だと強磁性相で安定になることが分かった。

MgO基板上のIr2O4は、正方晶系のひずみを持ち、その面内格子定数は3.3%も圧縮されている。MgOのMg(マグネシウム)を部分的にZn(亜鉛)へ置換すると、基板の格子定数を伸ばすことができ、Ir2O4の面内格子定数は圧縮度を緩めることが可能となる。これによって、単極子が自由に伝わるU(1)量子スピン液体が実現する。しかも、U(1)量子スピン液体としての振る舞いは、10K(約−263.15℃)という比較的高い温度で出現することが分かった。

今回の共同研究は、理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター量子物性理論研究チーム(開拓研究本部古崎物性理論研究室)の小野田繁樹専任研究員、金沢大学ナノマテリアル研究所の石井史之准教授(当時は理工研究域数物科学系准教授)らによるものである。

関連記事

理研ら、シリコン量子ビットの高温動作に成功

理研ら、シリコン量子ビットの高温動作に成功

理化学研究所(理研)や産業技術総合研究所(産総研)らの共同研究グループは2019年1月、シリコン量子ビットを最高温度10K(約−263℃)で動作させることに成功した。 量子ビットの高精度制御と高速読み出しを両立

量子ビットの高精度制御と高速読み出しを両立

理化学研究所(理研)らの国際共同研究グループは、高精度制御に適した「スピン1/2量子ビット」と高速読み出しに適した「ST量子ビット」を結合させ、両方式の互換性を確保することに成功した。 長期間、皮膚に貼り付けて心電計測が可能に

長期間、皮膚に貼り付けて心電計測が可能に

理化学研究所(理研)は、極めて薄い有機太陽電池で駆動する「皮膚貼り付け型の心電計測デバイス」を開発した。 非隣接スピン量子ビット間の量子もつれ生成に成功

非隣接スピン量子ビット間の量子もつれ生成に成功

理化学研究所(理研)とルール大学ボーフム校の国際共同研究グループは、半導体量子コンピュータの大規模化を可能とする、隣り合わないスピン量子ビット間の量子もつれ生成に成功した。 外部磁場がなくても磁気渦を生成、理研らが発見

外部磁場がなくても磁気渦を生成、理研らが発見

理化学研究所(理研)らによる国際共同研究グループは、磁気渦の新しい生成機構を発見した。磁気渦を情報担体とする磁気記憶素子の実現につながる研究成果と期待されている。 理研、パルス電流で超電導状態の制御に成功

理研、パルス電流で超電導状態の制御に成功

理化学研究所(理研)の研究チームは、パルス電流を用いて「超電導状態」の生成と消去に成功した。書き換え可能な超電導量子コンピュータ向け回路の実現につながる可能性が高い。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- 「AIの進化」に追い付けない半導体開発 解決の道筋は

- 2nm世代以降のGAAチップの性能向上へ、AMATの新装置

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(前編)

- WD、2029年に100TB HDD実現へ 「SSDとの差」縮小も狙う

- インターポーザに複数のシリコンダイを近接して並べる2.5次元集積化

- アドバンテストにランサムウェア攻撃か 影響は調査中

- Infineon、AI電源事業が驚異的成長 「売り上げ3年で10倍に」

- 「業界最高」のメモリ密度 ルネサスの車載SoC向け3nm TCAM技術

スピネル化合物「Ir2O4」のバルク結晶構造 出典:理研

スピネル化合物「Ir2O4」のバルク結晶構造 出典:理研 Ir2O4バルク結晶の電子状態密度(左)と光学伝導度(右)を示すグラフ 出典:理研

Ir2O4バルク結晶の電子状態密度(左)と光学伝導度(右)を示すグラフ 出典:理研 左はIr2O4バルク結晶の磁気構造、中央はMgO基板上薄膜での磁気構造、右はU(1)量子スピン液体相での単極子イメージ図 出典:理研

左はIr2O4バルク結晶の磁気構造、中央はMgO基板上薄膜での磁気構造、右はU(1)量子スピン液体相での単極子イメージ図 出典:理研