EE Times Japan >

先端技術 >

5Gのその次へ、日欧共同プロジェクト「ThoR」とは?:無線で光同様の通信を実現(2/2 ページ)

» 2019年06月12日 09時30分 公開

[永山準,EE Times Japan]

光をTHz帯信号に、各研究内容を紹介

具体的には、次のような研究開発を行っている。

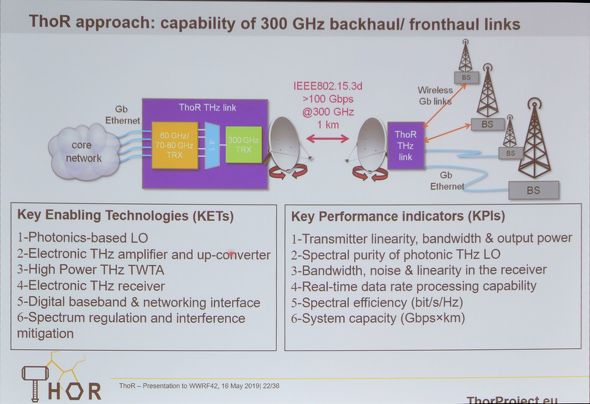

- フロントホール技術の開発:10mから1kmまでの範囲でリンク性能に関する研究を行い、オフライン処理を用いて100Gビット/秒以上の伝送速度を達成する。

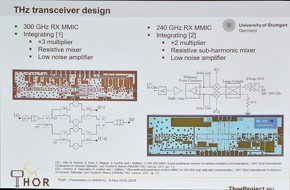

- 300GHz無線システムの開発:V/Eバンド(50G〜75GHz/70G〜90GHzの周波数帯域)送受信モジュールを用いて、リンクの距離1kmで伝送速度40Gビット/秒以上のリアルタイム動作を目指す(さらに高い伝送速度を目指した取り組みも行う予定)。

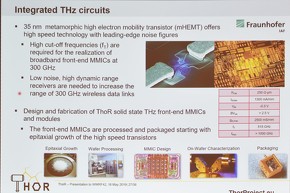

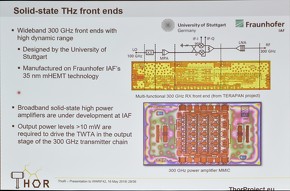

- システムにおけるキーデバイスの研究開発:300GHz帯に対応する高性能増幅器、周波数変換器、低雑音受信器などの開発。

上記以外にも、300GHz帯の伝搬に関する研究成果を国際標準化文書へ反映させることも目指しているという。

ThoRのシステムの構成図(上)60GHzまたは70G〜80GHzの信号をアグリゲートし、リアルタイムでTHz帯域での送受信を実現する。システム開発のためのキーテクノロジーも紹介された(左下)(クリックで拡大)

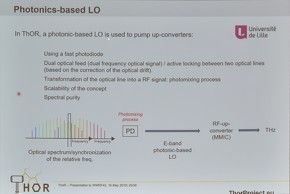

ThoRのシステムの構成図(上)60GHzまたは70G〜80GHzの信号をアグリゲートし、リアルタイムでTHz帯域での送受信を実現する。システム開発のためのキーテクノロジーも紹介された(左下)(クリックで拡大)この日、川西氏は、「Beyond 5Gを実現するためのミリ波・テラヘルツネットワーク」と題した講演の中で、ThoRの内容について説明。光でミリ波信号を発生させる技術や、THz帯の増幅器や周波数変換の開発、高出力のTHz帯信号を受けるためアンプやレシーバーの開発など、各組織の研究、開発内容も紹介した。

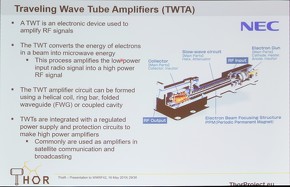

左=NECが担当する「進行波管アンプ」。真空管を用いて、300GHz帯で必要な出力が得られるという。現在研究開発中だ/右=THz帯用のアンテナに関する伝搬と干渉の研究。千葉工業大学とブラウンシュバイク工科大学が担当している。(クリックで拡大)

左=NECが担当する「進行波管アンプ」。真空管を用いて、300GHz帯で必要な出力が得られるという。現在研究開発中だ/右=THz帯用のアンテナに関する伝搬と干渉の研究。千葉工業大学とブラウンシュバイク工科大学が担当している。(クリックで拡大)基地局の数は人口を超える?

講演の中で、川西氏は、「根拠があるわけではないが、今後、将来的には人口を超えると考えている。現在、国内の照明の数は世帯当たり10個とすると約5億個あるが、暗いから明かりをつけるということが当たり前になっているのと同じことが、電波に関してもいえるようになってくると思う」と所見を述べた。

そのうえで、「人口より多い基地局が本当に必要となると、固定のリンクが重要な役割を果たす」と説明。THz帯域を使った無線ネットワークの概要を示し、伝送の障害になるような建物の少ない地方や、都市部のビルとビルの間をつなぐような形で、THz帯の無線通信システムが活用できることを例示した。このプロジェクトが目標としているのは、こうした「ポイントトゥーポイントの技術だ」というが、「最終的には各端末につなぐという技術もできるかと思うが、その前のステップとしてポイントとポイントをつなぐということが必要だ」と説明した。

関連記事

5Gを活用する測位、低遅延でサブメートル級の精度も

5Gを活用する測位、低遅延でサブメートル級の精度も

5G(第5世代移動通信)を活用した測位が注目されている。3GPPリリース16では、高精度の位置情報サービスを安価に、どこにでも、高い信頼性で提供することを約束されている。新しい信号特性をさまざまな非セルラー技術と組み合わせて活用することによって、堅ろうで信頼性が高く、多彩な形式のハイブリッド測位が可能になる。 5G小型基地局向け、95℃の高温に対応する小型OCXO

5G小型基地局向け、95℃の高温に対応する小型OCXO

日本電波工業は、「ワイヤレステクノロジーパーク(WTP)2019」(2019年5月29〜31日、東京ビッグサイト)で、最大95℃までの高温に対応できる、5G(第5世代移動通信)小型基地局向けの小型OCXO(恒温槽付水晶発振器)「NH9070WC」を参考出展した。 キーサイト、ミリ波対応のミッドレンジネトアナ

キーサイト、ミリ波対応のミッドレンジネトアナ

キーサイト・テクノロジーは2019年6月6日、5G(第5世代移動通信)向けの部品測定に対応するミッドレンジネットワークアナライザーの新製品や、パワーアンプの変調ゆがみを特性評価できる、ネットワークアナライザー用の新たなソフトウェアを発表した。 5G向けミリ波帯フェーズドアレイ無線機を開発

5G向けミリ波帯フェーズドアレイ無線機を開発

東京工業大学の岡田健一教授とNECは、5G(第5世代移動通信)システムに向けたミリ波帯フェーズドアレイ無線機を共同で開発した。 モバイル通信でミリ波は使える、Qualcommが強調

モバイル通信でミリ波は使える、Qualcommが強調

「5G(第5世代移動通信)は、モバイルのアプリケーションを超えてあらゆる分野に広がる」――。Qualcommの4G/5G担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネジャーのDurga Malladi氏は、クアルコムジャパンが2019年5月24日に開催した記者説明会で、このように強調した。 産総研、300GHz帯の伝送特性を高精度に計測

産総研、300GHz帯の伝送特性を高精度に計測

産業技術総合研究所(産総研)は、高周波領域で高精度に回路特性を計測できる技術を開発した。この技術を用い、300GHzの周波数領域で印刷配線の回路特性を評価した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR