東京大ら、低電圧で長寿命の強誘電体メモリを開発:HZO強誘電体を4nmまで薄膜化

東京大学は富士通セミコンダクターメモリソリューションと共同で、1V以下という極めて低い動作電圧で、100兆回の書き換え回数を可能にした「ハフニア系強誘電体メモリ」を開発した。

1V以下の動作電圧で100兆回の書き換えを可能に

東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻の田原建人大学院生とKasidit Toprasertpong講師、竹中充教授、高木信一教授らは2021年6月、富士通セミコンダクターメモリソリューションと共同で、1V以下という極めて低い動作電圧で、100兆回の書き換えを可能にした「ハフニア系強誘電体メモリ」を開発したと発表した。

強誘電体メモリとしては既に、PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)やSBT(タンタル酸ビスマス酸ストロンチウム)といった材料を用いた製品が実用化され、日本では交通系ICカードや車載用途などで採用されている。しかし、既存の材料では膜厚が50nm以下になると動作させることが難しかったり、特殊な製造ラインが必要となったりしていた。

今回用いた酸化ハフニウム系強誘電体材料は、10nm程度まで薄膜化できることが既に報告されている。しかし、データの書き換えるのに高い電圧が必要となるなど、低電圧動作の大規模集積回路を実現していくうえで課題となっていた。

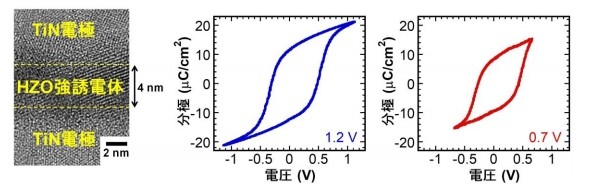

そこで研究チームは、低温プロセスで強誘電体メモリを作製できるHZO(酸化ハフニウムと酸化ジルコニウムの混晶)強誘電体に注目した。そして、半導体製造の配線工程で許容される温度以下の環境で、HZO強誘電体の厚みを4nmまで薄くしても、20μC/cm2以上の分極反転量が得られる技術を開発した。強誘電体メモリの書き換え電圧は膜厚に比例するといわれており、今回は薄膜化によって0.7〜1.2Vという低い動作電圧で、データの書き換えを可能にした。

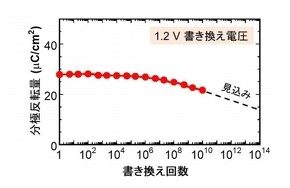

HZO強誘電体の薄膜化に伴う動作電圧低下によって、データ書き換え回数とデータ保持時間が、著しく改善できることも明らかとなった。特に、動作電圧を小さくできたことで、酸化ハフニウム系強誘電体の絶縁破壊耐性が大幅に改善されたという。実験結果から見積もると、膜厚4nmのHZO強誘電体は、100兆回までデータを書き換えても絶縁破壊が起こらず、安定に動作することが分かった。

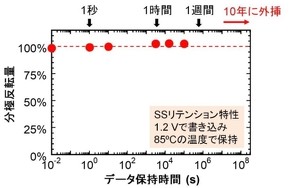

さらに、低い電圧でも分極状態を制御する電界を十分に確保し、「0」や「1」の状態を書き込むことができるため、データ書き込み後に電力を供給しなくても、85℃の環境で10年以上も情報を記憶できることを確認したという。

関連記事

東京大ら、3次元集積可能なメモリデバイスを開発

東京大ら、3次元集積可能なメモリデバイスを開発

東京大学は、神戸製鋼所およびコベルコ科研と共同で、Snを添加したIGZO材料(IGZTO)を用いた3次元集積メモリデバイスを開発、動作実証に成功した。プロセッサの配線層上に大容量メモリを混載することが可能となる。 第一原理計算で結晶の性質を解析する手法を開発

第一原理計算で結晶の性質を解析する手法を開発

理化学研究所(理研)と大阪大学の共同研究チームは、ニューラルネットワークを用いて、固体結晶の電子状態に関する第一原理計算を、精密に行うことができる新たな手法を開発した。 自動運転技術を用いた「AI教習システム」を製品化

自動運転技術を用いた「AI教習システム」を製品化

東京大学は、自動車教習所の教習指導員による運転行動をルール化した運転モデルを開発。この運転モデルと自動運転技術を用いた「AI教習システム」を開発した。自動車教習所における指導員不足を支援する。 磁石の向きを表面音波で制御、東北大が成功

磁石の向きを表面音波で制御、東北大が成功

東北大学らの研究グループは、表面音波(表面弾性波)が持つ角運動量を電子のスピンに移すことで、磁石の向きを制御することに成功した。 複数AIアクセラレーター搭載の評価チップを試作

複数AIアクセラレーター搭載の評価チップを試作

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と産業技術総合研究所(産総研)および、東京大学は共同で、仕様が異なる6種類のAIアクセラレーターを搭載した評価チップ「AI-One」を設計、試作を始めた。これを活用すると、短い期間で安価にAIチップの設計と評価が可能になる。 東京大、高い伝導特性を有する導電性高分子を開発

東京大、高い伝導特性を有する導電性高分子を開発

東京大学らの研究グループは、従来に比べ高い結晶性と伝導特性を有する導電性高分子を開発した。これまでより酸化力が強いラジカル塩ドーパントを独自開発し、これを高分子半導体に作用させることで実現した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

左は4nmまで薄膜化したHZO強誘電体の断面透過電子顕微鏡像、中央は1.2V動作のヒステリシス特性、右は0.7V動作のヒステリシス特性 出典:東京大学他

左は4nmまで薄膜化したHZO強誘電体の断面透過電子顕微鏡像、中央は1.2V動作のヒステリシス特性、右は0.7V動作のヒステリシス特性 出典:東京大学他