光照射で結晶中を移動する酸化物イオンを直接観測:燃料電池などの開発に新たな展開

筑波大学と東京工業大学、広島工業大学の研究グループは、特殊なセラミックス材料に光照射し、室温環境で酸化物イオンを瞬時に移動させ、それを直接観測することに成功した。研究成果は、光を用いた燃料電池や二次電池などの開発に、新たな展開をもたらすと期待されている。

超高速時間分解電子線回折法や超高速過渡反射率法などを組み合わせ

筑波大学と東京工業大学、広島工業大学の研究グループは2021年9月、特殊なセラミックス材料に光照射し、室温環境で酸化物イオン(酸素の陰イオン)を瞬時に移動させ、それを直接観測することに成功したと発表した。研究成果は、光を用いた燃料電池や二次電池などの開発に、新たな展開をもたらすと期待されている。

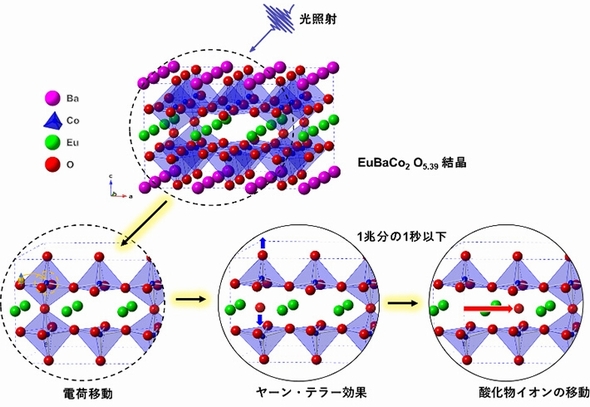

研究グループは今回、ダブルペロブスカイト構造を持つ特殊なセラミックス材料「EuBaCo2O5.39」に光を照射し、結晶中で酸化物イオンが移動する様子を観測した。実験では、1兆分の1秒以下という瞬間的な移動を直接観測するために、「超高速時間分解電子線回折法」や「超高速過渡反射率法」および、光照射の影響を取り入れた「密度汎関数理論計算」を組み合わせた。

実験に用いたEuBaCo2O5.39は、ヨーロピウム(Eu)イオンやバリウム(Ba)イオン、コバルト(Co)イオンおよび、酸化物(O)イオンで構成され、酸化物イオンの原子空孔が規則的に配置されている。

この物質に波長400nmの近紫外線を照射すると、電子が酸化物イオンの2p軌道からコバルトイオンの3d軌道へと移動した。電子を受け取ったコバルトイオンは、瞬間的に不安定な状態になるが、周囲に存在する酸化物イオンの配置をひずませる「ヤーン・テラー効果」によって、全体が安定な状態になろうとする。

この時に、酸化物イオンはひずもうとする力によって、隣にある原子空孔の位置まで移動する。この運動は極めて速く、光照射後1兆分の1秒以下で生じるという。また、酸化物イオンの構造秩序が大きく変化する中で、ダブルペロブスカイト構造自体の秩序は保たれたままとなり、光を照射することで固体中の酸化物イオンだけが移動する。

燃料電池は通常、酸素や水素を電極中で運動させるため、200〜1000℃の高温にする必要があった。今回明らかとなった、室温環境で光を照射して生じる酸化物イオンの運動は、全く新しい原理に基づく酸化物イオンの駆動方式だという。

今回の研究成果は、筑波大学数理物質系(エネルギー物質科学研究センター)の羽田真毅准教授、東京工業大学理学院化学系の沖本洋一准教授と石川忠彦助教および、広島工業大学工学部環境土木工学科の大村訓史准教授らによるものである。

関連記事

中温動作のSOFC向け新規電解質材料を1回で発見

中温動作のSOFC向け新規電解質材料を1回で発見

九州大学と岐阜大学、宮崎大学らの研究グループは、新たに開発したAI(人工知能)モデルを活用し、中温動作の固体酸化物形燃料電池(SOFC)に用いる「新規プロトン伝導性電解質」を、わずか1回の実験で発見した。 希土類を含まない新たな酸化物イオン伝導体を発見

希土類を含まない新たな酸化物イオン伝導体を発見

東京工業大学は、新しい酸化物イオン伝導体を発見したと発表した。世界最高クラスの酸素イオン伝導度を示し、希土類を含まないため安定性や安全性にも優れている。燃料電池や酸素分離膜、触媒、センサーなどへの応用が期待される。 東北大、SOFCの電極特性を向上させる機構を発見

東北大、SOFCの電極特性を向上させる機構を発見

東北大学は、酸化物表面の触媒活性を容易かつ高速に測定できるパルス同位体交換法を用い、固体酸化物形燃料電池(SOFC)の電極特性を向上させる機構を発見した。 中低温域で高伝導度を示すプロトン伝導体を発見

中低温域で高伝導度を示すプロトン伝導体を発見

東京工業大学は、化学置換などをしなくても高いプロトン伝導度を示す新型のプロトン伝導体を発見した。豪州原子力科学技術機構(ANSTO)と共同で、中性子回折測定と結晶構造解析を行い、高いプロトン伝導度の発現機構も明らかにした。 次世代有機LED材料における電子の動きを直接観察

次世代有機LED材料における電子の動きを直接観察

筑波大学や高エネルギー加速器研究機構(KEK)、産業技術総合研究所(産総研)および、九州大学らの研究チームは、次世代の有機LED(OLED)材料として注目される熱活性型遅延蛍光(TADF)について、電子の動きを直接観察することに成功し、発光効率が低下する原因を突き止めた。 東工大ら、全固体電池の容量を従来の2倍に

東工大ら、全固体電池の容量を従来の2倍に

東京工業大学らによる研究グループは、全固体電池の容量を従来の2倍とすることに成功した。不純物を含まない電極/固体電解質界面を作製することで実現した。EV(電気自動車)の航続距離を延ばすことが可能となる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか