日本政府の科学技術政策と実装技術ロードマップの重要性:福田昭のデバイス通信(378) 2022年度版実装技術ロードマップ(2)(2/2 ページ)

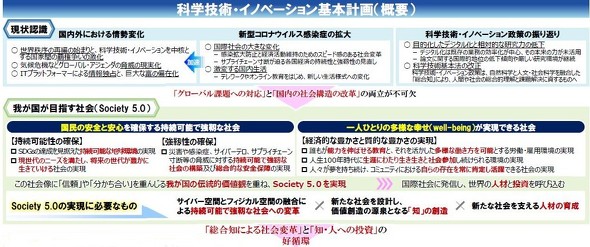

「Society 5.0」を実現する第6期の科学技術・イノベーション基本計画

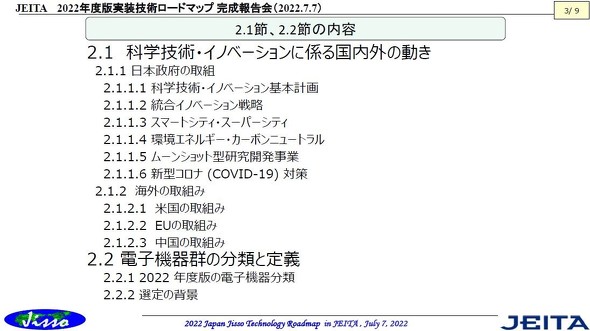

そして今回は、第2章第1節「科学技術・イノベーションに係る国内外の動き」から、概要をご紹介する。この節は、第1項(2.1.1)「日本政府の取り組み」と第2項(2.1.2)「海外の取り組み」で構成される。第1項「日本政府の取り組み」は、科学技術政策の枠組み「科学技術・イノベーション基本計画」をベースにしている。内閣府はこの基本計画を1996年度(1996年4月〜1997年3月)から、5年間を1つの期として改定してきた。最新の基本計画は2021年度(2021年4月)に始まった第6期である。

第2章第1節「科学技術・イノベーションに係る国内外の動き」と第2章第2節「電子機器群の分類と定義」の詳しい目次[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

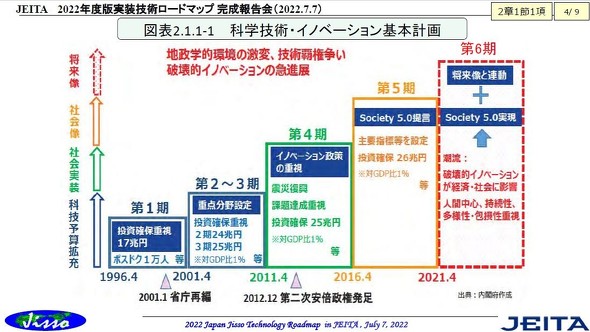

第2章第1節「科学技術・イノベーションに係る国内外の動き」と第2章第2節「電子機器群の分類と定義」の詳しい目次[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド) 「科学技術・イノベーション基本計画」における取り組みの推移。科学技術関連予算の拡充(第1期〜第3期)から始まり、課題達成の重視(第4期)、目指すべき社会像(第5期以降)へと重点を変化させてきた[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

「科学技術・イノベーション基本計画」における取り組みの推移。科学技術関連予算の拡充(第1期〜第3期)から始まり、課題達成の重視(第4期)、目指すべき社会像(第5期以降)へと重点を変化させてきた[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)第6期を内閣府は、第5期で提言した「社会のあるべき姿(Society 5.0(超スマート社会))」(参考)を実現する期と位置付けた。相対的な研究力の低下、新型コロナウイルス感染症の拡大、科学技術・イノベーションを中核とする国家間の覇権争いの激化、地球温暖化に伴う気候危機の重大化といった現状を踏まえ、「国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な社会」と「一人ひとりの多様な幸せを実現できる社会」を構築することを目指す。

金額ベースの研究開発では日本の国際的な地位が相対的に低下

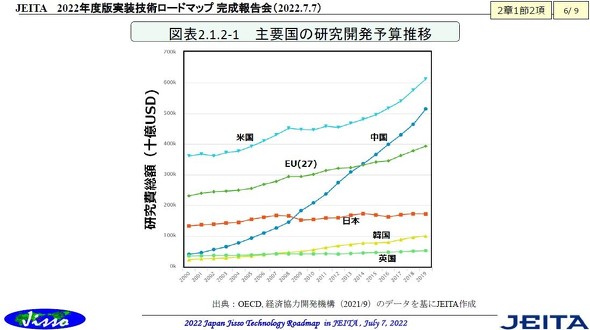

第2項(2.1.2)「海外の取り組み」から主要な外国と日本を比較すると、日本の置かれた状況はかなり厳しい。2000年以降、中国が研究開発費用を急速に伸ばしており、2009年には日本を抜き、2015年にはEU全体を抜いた。米国に迫りつつある勢いである。米国も2010年代後半からは、研究開発費用を急速に拡大している。EUも研究開発に投じる金額を堅実に伸ばしてきた。

主要国の研究開発予算推移(OECDの推計)。企業や大学、政府機関などが投じた研究開発の総額。なお縦軸は10億米ドルではなく、100万米ドルだとみられる[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

主要国の研究開発予算推移(OECDの推計)。企業や大学、政府機関などが投じた研究開発の総額。なお縦軸は10億米ドルではなく、100万米ドルだとみられる[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)一方、日本は2007年以降、研究開発に投じる金額が伸びていない。横ばいである。その結果、2019年には米国の4分の1、中国の3分の1、EUの2分の1にまで相対的な金額が減少してしまった。日本の研究開発が難しいかじ取りを迫られる中、ロードマップの重要性が一段と高まっているといえよう。

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表

AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表

AMDは2022年11月10日(米国時間)に米国カリフォルニア州サンフランシスコで新製品発表会「together we advance_data centers」を開催し、サーバ向けプロセッサの新製品「EPYC 9004シリーズ」の販売を開始した。 HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少

HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少

米Western Digitalの「2023会計年度第1四半期」(2022年7月〜9月)を紹介する。 携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)

携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)

今回はフラッシュメモリを記憶媒体とする携帯型デジタルオーディオプレーヤー(DAP:Digital Audio Player)を扱う。時期は1997年〜1998年である。 ワイヤレス電力伝送で実際に電子機器を動作させる

ワイヤレス電力伝送で実際に電子機器を動作させる

今回は「7.4 試作例」の講演パートを解説する。ワイヤレス受電端末を試作し、低消費電力の小型機器をワイヤレス電力伝送で動かした。 ワイヤレス受電用端末の試作に向けたアンテナの設計作業

ワイヤレス受電用端末の試作に向けたアンテナの設計作業

今回は「7.2 アンテナ」と「7.3 アンテナの集積化」の内容について、簡単に解説する。 ワイヤレス電力伝送の過去から未来までを展望

ワイヤレス電力伝送の過去から未来までを展望

今回から、「IEDM 2021」でオランダimec Holst Centreでシニアリサーチャー、オランダEindhoven University of TechnologyでフルプロフェッサーをつとめるHubregt J. Visser氏が講演した「Practical Implementation of Wireless Power Transfer(ワイヤレス電力伝送の実用的な実装)」の内容を紹介する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか