NICT、4コア光ファイバーで1ペタbps伝送に成功:利用する波長帯域を大幅に拡大

情報通信研究機構(NICT)は、標準外径(0.125mm)で51.7km長の4コア光ファイバーを用い、波長多重技術と複数の光増幅方式を駆使した伝送システムにおいて、毎秒1ペタ(P)ビットを超える大容量伝送の実験に成功した。

S/C/L帯を合わせ20THzの周波数帯域で、合計801波長を使用

情報通信研究機構(NICT)ネットワーク研究所のベンジャミン パットナム主任研究員らによるグループは2022年5月、標準外径(0.125mm)で51.7km長の4コア光ファイバーを用い、波長多重技術と複数の光増幅方式を駆使した伝送システムにおいて、毎秒1ペタ(P)ビットを超える大容量伝送の実験に成功したと発表した。

NICTはこれまで、一般に商用化されていないS帯と呼ばれる波長帯域の一部を用いて伝送実験を行ってきた。今回は、S帯用のラマン増幅を広帯域化することで、C帯やL帯といった商用帯域と合わせ、20テラ(T)Hzの周波数帯域を利用可能とし、合計801波長を用いることにした。さらに、全周波数帯域で情報密度が高い256QAM変調方式を採用した。

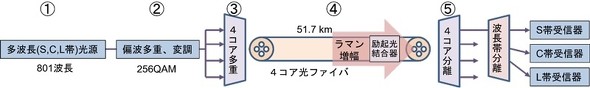

開発した伝送システムによる実験概要はこうだ。まず、多波長光源で801の異なる波長をもつレーザー光を一括して生成する。そして、多波長光に偏波多重256QAM変調を行い、遅延を付けて擬似的に異なる信号系列とした。これらの信号系列を4コア光ファイバーの各コアに入射させた。

入射された信号は、51.7km長の4コア光ファイバーを伝搬。信号の伝送損失はラマン増幅で補償するため、結合器を用いて必要な励起光を4コア光ファイバーに入射。それぞれ受信した各コアの信号について、伝送誤りを測定した。

研究グループは、開発した伝送システムの伝送能力(データレート)を最大化するために、さまざまな符号化を適用しながら検証を行った。この結果、適切な誤り訂正を行うことで、4コア、全波長合計のデータレートが毎秒1Pビットに達したという。

なお、コアごとに各波長のデータレートは、最大で毎秒約340Gビット、全波長合計で1コア当たり毎秒約250Tビットになったという。

関連記事

Beyond 5G向けデバイスの研究開発を本格開始

Beyond 5G向けデバイスの研究開発を本格開始

シャープ、シャープセミコンダクターイノベーション(SSIC)、東京大学大学院工学系研究科、東京工業大学、日本無線の5者は、Beyond 5G(B5G)向けIoT(モノのインターネット)ソリューション構築プラットフォームの研究開発を本格的に始める。産官学が協力し、B5Gの用途拡大と国際競争力の強化を図る。 アンペア級で耐圧1200Vの酸化ガリウムSBDを開発

アンペア級で耐圧1200Vの酸化ガリウムSBDを開発

ノベルクリスタルテクノロジーは、アンペア級の大電流に対応する耐圧1200Vの「酸化ガリウムショットキーバリアダイオード」を開発した。2023年の製品化を目指す。次世代電気自動車や空飛ぶクルマなどの用途に向ける。 Si基板を用いた窒化物超伝導量子ビットを開発

Si基板を用いた窒化物超伝導量子ビットを開発

情報通信研究機構(NICT)は、産業技術総合研究所(産総研)や名古屋大学と共同で、シリコン基板を用いた窒化物超伝導量子ビットを開発したと発表した。従来に比べコヒーレンス時間を大幅に改善した。 ゲノム解析データを安全に分散保管する実験に成功

ゲノム解析データを安全に分散保管する実験に成功

東芝と東北大学東北メディカル・メガバンク機構、東北大学病院および、情報通信研究機構は、量子暗号通信技術と秘密分散技術を組み合わせたデータ分散保管技術を開発、この技術を用いゲノム解析データを複数拠点に分散し安全に保管する実証実験に成功した。 テラヘルツ帯で動作する周波数カウンターを開発

テラヘルツ帯で動作する周波数カウンターを開発

情報通信研究機構(NICT)は、半導体超格子ハーモニックミキサーを用いたテラヘルツ周波数カウンターを開発し、0.1T〜2.8THzという4オクターブを超える帯域で精度16桁の計測を実現した。テラヘルツ帯の周波数領域は、「Beyond 5G/6G」での利活用が期待されている。 NICTら、ミリ波信号を光ファイバーに直接伝送

NICTら、ミリ波信号を光ファイバーに直接伝送

情報通信研究機構(NICT)は、住友大阪セメントや早稲田大学と共同で、ミリ波無線受信機を簡素化できる光・無線直接伝送技術を開発、受信した高速ミリ波無線信号を光ファイバーへ直接伝送することに成功した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

開発した伝送システムの外観 出所:NICT

開発した伝送システムの外観 出所:NICT