ペロブスカイト太陽電池、発電効率と耐久性を両立:60℃の環境で1000時間以上発電

物質・材料研究機構(NIMS)は、20%以上の光電変換効率(発電効率)を維持しつつ、実用環境に近い60℃の高温雰囲気下で1000時間以上の連続発電が可能な「ペロブスカイト太陽電池」を開発した。

ペロブスカイトのAサイトに「有機アミン類」を導入

物質・材料研究機構(NIMS)は2024年2月、20%以上の光電変換効率(発電効率)を維持しつつ、実用環境に近い60℃の高温雰囲気下で1000時間以上の連続発電が可能な「ペロブスカイト太陽電池」を開発したと発表した。

ペロブスカイト太陽電池は、100℃程度の低温プロセスを用いて作製でき、20%以上の発電効率が得られる。このため、次世代型太陽電池として注目されている。ただ、ペロブスカイト(ABX3で記述される結晶構造)は水分と反応すれば劣化しやすく、電池の耐久性に課題があった。

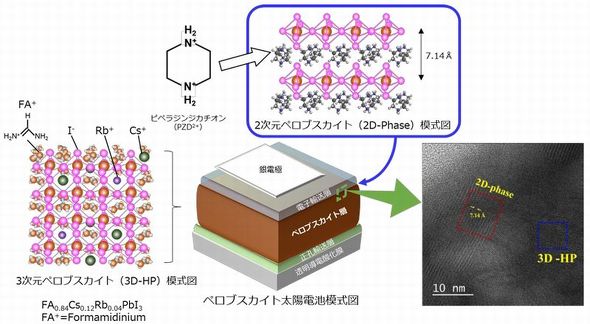

NIMSが新たに開発したペロブスカイト太陽電池は、光照射側から「透明導電酸化膜(TCO)付ガラス」「正孔輸送層(NiOx)」、厚み400nmの「ペロブスカイト層(FA0.84Cs0.12Rb0.04PbI3)」「電子輸送層(C60)」、「緩衝層」および、「銀電極」を積層した構造となっている。評価用に作製したデバイスの大きさは1cm角である。

今回の研究では、ペロブスカイトのAサイトに、長鎖アルキル基やフェニル基などを有するアミンやジアミン化合物などの「有機アミン類」を導入し、半導体層(ペロブスカイト)と絶縁層(有機アミン類)が交互に重なり合う2次元ペロブスカイトを作製した。2次元ペロブスカイトは疎水性の絶縁層が結晶内部に存在し、外気中で安定に存在できるといわれている。これを3次元ペロブスカイト層と電子輸送層の界面に導入することで、耐久性の向上を目指した。

実験では、1,4フェニレンジアミンの二よう化水素酸塩(PEDAI)を用いた2次元ペロブスカイトと、ピペラジンの二よう化水素酸塩(PZDI)を用いた2次元ペロブスカイトを、ペロブスカイト層と電子輸送層の界面に導入した場合を比較した。この結果、PZDIの2D結晶粒を界面に導入した方が、より高い発電効率と耐久性を示すことが分かった。

関連記事

NIMS、n型ダイヤモンドMOSFETを開発 「世界初」

NIMS、n型ダイヤモンドMOSFETを開発 「世界初」

物質・材料研究機構(NIMS)は、「n型ダイヤモンドMOSFET」を開発したと発表した。「世界初」(NIMS)とする。電界効果移動度は、300℃で約150cm2/V・secを実現した。ダイヤモンドCMOS集積回路を実現することが可能となる。 熱電材料の発電能力を大幅向上、AlGaAs/GaAs界面の2DEGを用い 大阪大ら

熱電材料の発電能力を大幅向上、AlGaAs/GaAs界面の2DEGを用い 大阪大ら

大阪大学と物質・材料研究機構(NIMS)は、AlGaAs/GaAs界面の二次元電子ガス(2DEG)を用いて、熱電材料の発電能力を大幅に向上させることに成功した。熱電変換出力因子の増大率は、従来の2DEGに比べ4倍となる。 厚膜導電性インクを開発、大電流や大面積にも対応

厚膜導電性インクを開発、大電流や大面積にも対応

住友金属鉱山と物質・材料研究機構(NIMS)および、NIMS発ベンチャー企業のプリウェイズ、エヌ・イー ケムキャットは、プリンテッドエレクトロニクス用の「厚膜導電性インク」を共同開発した。一般的な導電性インクに比べ、安価で酸化しにくく、大電流や大面積の仕様にも対応できる。 トポロジカル磁性体の異常ネルンスト係数を制御

トポロジカル磁性体の異常ネルンスト係数を制御

東北大学と富山県立大学、物質・材料研究機構(NIMS)の研究グループは、汎用的な元素置換手法を用い、強磁性トポロジカル半金属の異常ネルンスト係数の符号を制御することに成功。これを基に符号の異なる薄膜を組み合わせたサーモパイル素子を作製し、ゼロ磁場下における熱電変換動作を確認した。 NIMS、磁気により横型熱電変換の性能を大幅向上

NIMS、磁気により横型熱電変換の性能を大幅向上

物質・材料研究機構(NIMS)は、磁場や磁性によって生じる「横型熱電変換」の性能を大幅に向上できることを実証した。また、永久磁石材料と熱電材料を複合化することで、電子冷却や熱電発電が可能となる新材料「熱電永久磁石」を開発した。 神経系の動作をマネ、高速動作の電気二重層トランジスタ

神経系の動作をマネ、高速動作の電気二重層トランジスタ

物質・材料研究機構 (NIMS)と東京理科大学の研究チームは、セラミックス薄膜とダイヤモンドを用い、従来に比べ8.5倍も高速動作する電気二重層トランジスタを開発した。このトランジスタはニューロモルフィック動作を高速かつ高い精度で行えるという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- 「何でもできるが誰にも使えない」――自作MASが突きつけた現実

- ソニー半導体、3Qは過去最高 通期予想もさらに上方修正