厚み100nm級の赤外線吸収メタサーフェスを開発:両面同時電子ビーム露光法で作製

東京農工大学は、厚さが100nm級という極めて薄い「赤外線吸収メタサーフェス」を開発した。赤外線を用いたイメージングや物体検出、距離測定などの用途に向ける。

作製法は6G通信のテラヘルツ波帯アンテナにも適用可能

東京農工大学大学院工学府電子情報工学専攻の朝田晴美氏(博士課程3年)と同大学院工学研究院先端電気電子部門の鈴木健仁准教授は2024年3月、厚さが100nm級という極めて薄い「赤外線吸収メタサーフェス」を開発したと発表した。赤外線を用いたイメージングや物体検出、距離測定などの用途に向ける。

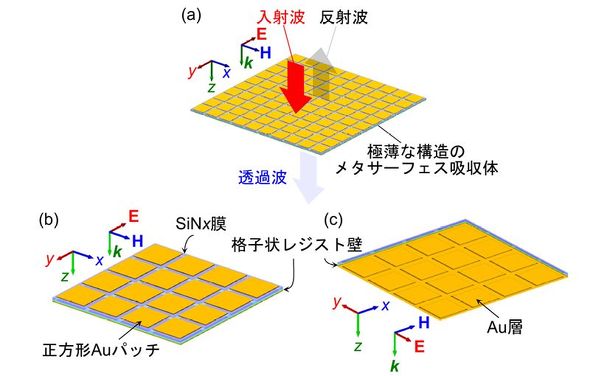

物体から放射される熱(赤外線)を測定すれば、物体の検出が可能である。赤外線を操れば、熱放射を制御できるという。メタサーフェスは、誘電体膜上に電磁波の波長より小さい構造体を2次元に配列することで、自然界に存在しない光学特性を実現できるシート状の人工構造材料である。ただ、極めて薄い誘電体膜の表裏に微小な金属構造を作製するのが難しかったという。

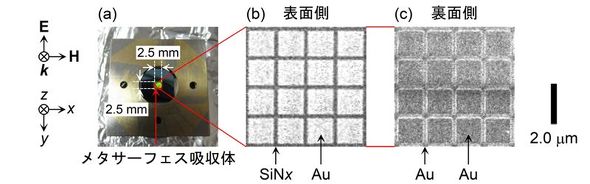

研究チームは今回、赤外線を操るためのメタサーフェスを開発した。厚さ100nmという極めて薄い窒化シリコン(SiNx)膜を用い、赤外域の電磁波に対して動作する赤外線吸収メタサーフェスを作製した。赤外線吸収メタサーフェスの表面には、1200nm角の金(Au)パッチを周期的に配置。一方、裏面には格子状のレジスト壁とAu層を設けた。

メタサーフェス吸収体の作製に当たっては、東京工業大学微細加工プラットフォームが開発した「両面同時電子ビーム露光法」を用いた。今回作製した赤外線吸収メタサーフェスの特性をフーリエ変換赤外分光法で測定したところ、50THzの吸収率は97.1%、反射率は2.2%、透過率は0.7%となり、高い赤外線吸収率を備えていることが分かった。

メタサーフェス吸収体の作製に用いた両面同時電子ビーム露光法は、6G(第6世代移動通信)や7Gに用いられるテラヘルツ波帯アンテナの作製にも適用できるとみている。

関連記事

東京農工大、高純度のβ型酸化ガリウム結晶を高速成長

東京農工大、高純度のβ型酸化ガリウム結晶を高速成長

東京農工大学は、大陽日酸および大陽日酸CSEと共同で、有機金属気相成長(MOVPE)法を用い、高純度のβ型酸化ガリウム結晶を高速成長させることに成功した。電力損失を大幅に低減した次世代パワーデバイスの量産につながる技術とみられている。 高移動度の半導体コロイド量子ドット超格子を実現

高移動度の半導体コロイド量子ドット超格子を実現

理化学研究所(理研)は、エピタキシャル接合により作製した「半導体コロイド量子ドットの超格子薄膜」が、従来の1000〜100万倍という高い移動度になることを確認した。作製した薄膜はキャリアドープにより、金属的伝導性を示すことも明らかにした。 CISを用いた可視光通信で512色エラーレス伝送に成功

CISを用いた可視光通信で512色エラーレス伝送に成功

東京農工大学は、CMOSイメージセンサー(CIS)を用いた可視光通信を行い、512色で4mのエラーレス伝送に成功した。これまでの実験では32色を用いた伝送距離が数十センチメートルであり、この記録を大幅に更新した。 マグネシウム蓄電池向けの酸化物正極材料を開発

マグネシウム蓄電池向けの酸化物正極材料を開発

東北大学や慶應義塾大学などの研究チームは、マグネシウム蓄電池の正極材料として、スピネル型のマグネシウムマンガン系酸化物を開発した。 「融点が変わる」はんだ材料 実装温度は250℃、耐熱温度はそれ以上

「融点が変わる」はんだ材料 実装温度は250℃、耐熱温度はそれ以上

千住金属工業は、「オートモーティブワールド2024」にて、融点変換型はんだ材料「TLP PREFORM」「TLP PASTE」や低温ではんだ付けできるソルダリングソリューション「MILATERA(ミラテラ)」を紹介した。 光と電子の性質を併せ持つ「ハイブリッドな」量子状態を実現

光と電子の性質を併せ持つ「ハイブリッドな」量子状態を実現

東京大学は、光と電子の性質を併せ持つハイブリッドな量子結合状態を生成することに成功した。テラヘルツ電磁波と電子の両方を半導体ナノ構造中に閉じ込め、強く相互作用させることで実現した。大規模固体量子コンピュータへの応用を視野に入れている。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか