GaNの「光り方」で品質が分かる? 大阪大らが新たな評価法を開発:GaNデバイスの信頼性向上に寄与

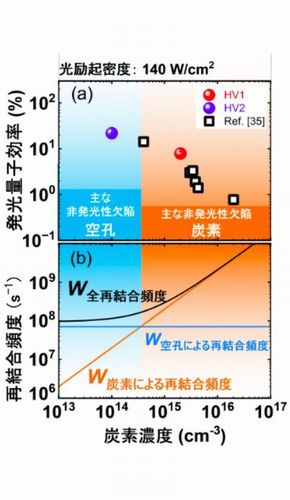

大阪大学と住友化学は、炭素濃度が異なる複数の高純度GaN(窒化ガリウム)結晶について、全方位フォトルミネッセンス(ODPL)法を用い発光効率を測定した。GaNは含まれる炭素の割合が少ないほど、よく光る。しかし、炭素濃度が2.5億分の1以下では、「光りにくさ」の主な理由が炭素ではなく、「原子空孔」に変わることが分かった。

炭素濃度が8.8億分の1以下というGaN結晶でも計測可能

大阪大学と住友化学は2024年6月、炭素濃度が異なる複数の高純度GaN(窒化ガリウム)結晶について、全方位フォトルミネッセンス(ODPL)法を用い発光効率を測定した。GaNは含まれる炭素の割合が少ないほど、よく光る。しかし、炭素濃度が2.5億分の1以下では、「光りにくさ」の主な理由が炭素ではなく、「原子空孔」に変わることが分かった。

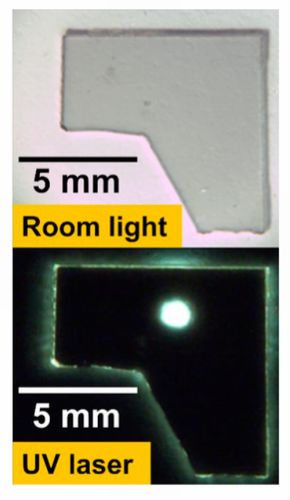

GaNデバイスの性能を低下させる結晶欠陥の1つとして「炭素不純物」がある。GaN中に炭素が混入すると、GaNは「光りにくく」なるという。炭素不純物の濃度が低い場合でも、性能は低下する。そこで今回はODPL法を応用し、高純度(低炭素濃度)GaNにおける炭素不純物を、高感度かつ非破壊、非接触で検出することにした。

この結果、炭素を含む割合が数億分の1(炭素濃度は1014cm-3台前半)で変化しても、発光効率は高い感度で変化することが分かった。また、炭素濃度と非発光性再結合頻度の関係により、炭素を含む割合が2.5億分の1(炭素濃度は3.5×1014cm-3)以下では、GaNにおける非発光(光りにくさ)の主な理由が炭素ではなく、原子空孔になることが判明したという。

なお、ODPL法を用いると、炭素濃度が8.8億分の1以下という住友化学製の高純度GaN結晶であっても、炭素濃度を計測できるという。

今回の研究は、大阪大学大学院工学研究科の佐野昂志大学院生(博士前期課程)や市川修平准教授、小島一信教授が、住友化学の藤倉序章氏、今野泰一郎氏、金木奨太氏らと協力して行った。

関連記事

大阪大、赤外光で発電する透明な太陽電池を開発

大阪大、赤外光で発電する透明な太陽電池を開発

大阪大学産業科学研究所の坂本雅典教授らによる研究グループは、赤外光を高い効率で化学エネルギーに変換する技術を開発、赤外域の太陽光で発電する透明な太陽電池の開発にも成功した。 大阪大ら、反強磁性体のスピン方向を電圧で制御

大阪大ら、反強磁性体のスピン方向を電圧で制御

大阪大学や名古屋大学、三重大学、関西学院大学および、高輝度光科学研究センターの研究グループは、反強磁性体であるクロム酸化物薄膜を用い、スピンの向きを電圧で制御することに成功した。制御効率は従来の強磁性体に比べ50倍以上も高いことを確認した。 グラフェンの層間にアルカリ金属を高密度に挿入

グラフェンの層間にアルカリ金属を高密度に挿入

産業技術総合研究所(産総研)と大阪大学、東京工芸大学、九州大学および、台湾国立清華大学の研究グループは、グラフェンの層間にアルカリ金属を高い密度で挿入する技術を開発した。電極材料としてアルカリ金属を2層に挿入したグラフェンを積層して用いれば、アルカリイオン二次電池の大容量化が可能になるという。 広帯域光に対応、柔軟なシート型光センサー開発

広帯域光に対応、柔軟なシート型光センサー開発

大阪大学と中央大学の研究グループは、長波長赤外光を含む広帯域光を検出でき、柔軟性も備えた「シート型光センサー」を開発した。 熱電材料の発電能力を大幅向上、AlGaAs/GaAs界面の2DEGを用い 大阪大ら

熱電材料の発電能力を大幅向上、AlGaAs/GaAs界面の2DEGを用い 大阪大ら

大阪大学と物質・材料研究機構(NIMS)は、AlGaAs/GaAs界面の二次元電子ガス(2DEG)を用いて、熱電材料の発電能力を大幅に向上させることに成功した。熱電変換出力因子の増大率は、従来の2DEGに比べ4倍となる。 シリコンナノ共振器構造で新たな共鳴モード発見

シリコンナノ共振器構造で新たな共鳴モード発見

大阪大学は、台湾大学や済南大学との共同研究で、シリコンナノ共振器構造の「ミー共鳴モード」を制御するための新たな方法を発見した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- 「何でもできるが誰にも使えない」――自作MASが突きつけた現実

- ソニー半導体、3Qは過去最高 通期予想もさらに上方修正