近赤外光を選択的に吸収する有機半導体材料を開発:分子軌道の対称性に着目して設計

大阪大学の研究グループは、近赤外光を選択的に吸収する無色透明の有機半導体材料を開発した。近赤外線カメラや有機太陽電池などに応用できる材料の開発につなげていく。

近赤外線カメラや有機太陽電池などに応用

大阪大学産業科学研究所の横山創一助教や家裕隆教授らの研究グループは2024年6月、近赤外光を選択的に吸収する無色透明の有機半導体材料を開発したと発表した。近赤外線カメラや有機太陽電池などに応用できる材料の開発につなげていく。

近赤外光は、太陽光に含まれているが視認できない光で、高い生体透過性や物質透過性といった特長を備えている。ただ、近赤外光に対して応答を示す有機半導体の分子設計について、これまでは明確な指針が示されていなかったという。

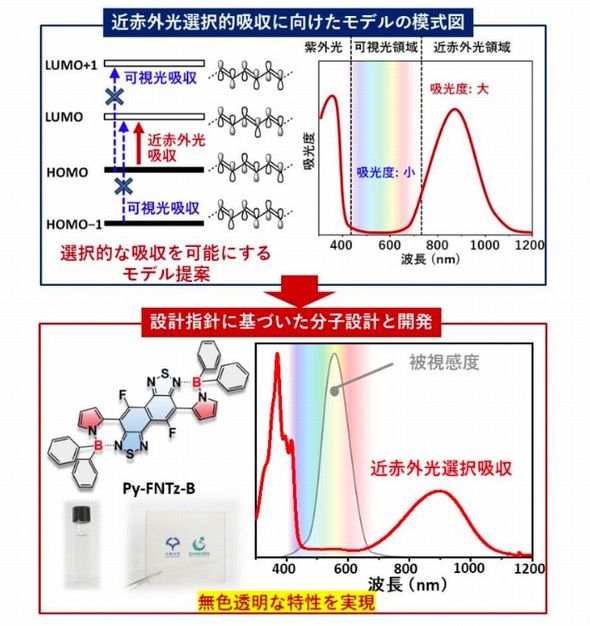

研究グループは今回、分子軌道の対称性に着目し、新たな設計手法を採用した。そして、可視光範囲で起こりうる電子遷移を「禁制」、近赤外光領域の電子遷移のみを「許容」となるような分子軌道配置とした。実際に設計した「Py-FNTz-B分子」は、理論計算により近赤外光域に相当するHOMO(最高被占軌道)→LUMO(最低空軌道)遷移が「許容」となり、可視域で起こるHOMO→LUMO+1遷移とHOMO−1→LUMO遷移はいずれも「禁制」になることが分かった。

電子遷移が異なる原因については、軌道遷移に伴って軌道の称性が保持される場合は「禁制」となり、軌道対称性が逆転する場合は「許容」になるという、Laporteの規則を用いて説明した。

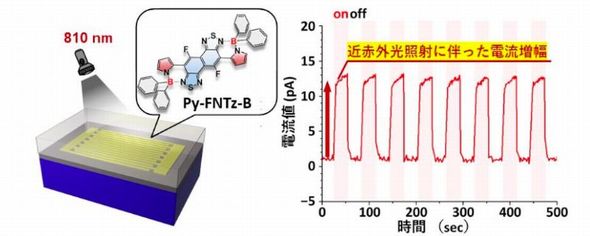

合成した分子の物性を調べた。この結果、Py-FNTz-Bは近赤外光選択的な吸収特性を示し、溶液やフィルム状態で無色透明な特性を示した。開発した分子をベースに、有機電界効果トランジスタを作製した。これに近赤外光を照射すると電流増幅が起こり、吸収スペクトルに応じて選択的な光センシングが可能なことを実証した。

関連記事

GaNの「光り方」で品質が分かる? 大阪大らが新たな評価法を開発

GaNの「光り方」で品質が分かる? 大阪大らが新たな評価法を開発

大阪大学と住友化学は、炭素濃度が異なる複数の高純度GaN(窒化ガリウム)結晶について、全方位フォトルミネッセンス(ODPL)法を用い発光効率を測定した。GaNは含まれる炭素の割合が少ないほど、よく光る。しかし、炭素濃度が2.5億分の1以下では、「光りにくさ」の主な理由が炭素ではなく、「原子空孔」に変わることが分かった。 大阪大、赤外光で発電する透明な太陽電池を開発

大阪大、赤外光で発電する透明な太陽電池を開発

大阪大学産業科学研究所の坂本雅典教授らによる研究グループは、赤外光を高い効率で化学エネルギーに変換する技術を開発、赤外域の太陽光で発電する透明な太陽電池の開発にも成功した。 大阪大ら、反強磁性体のスピン方向を電圧で制御

大阪大ら、反強磁性体のスピン方向を電圧で制御

大阪大学や名古屋大学、三重大学、関西学院大学および、高輝度光科学研究センターの研究グループは、反強磁性体であるクロム酸化物薄膜を用い、スピンの向きを電圧で制御することに成功した。制御効率は従来の強磁性体に比べ50倍以上も高いことを確認した。 グラフェンの層間にアルカリ金属を高密度に挿入

グラフェンの層間にアルカリ金属を高密度に挿入

産業技術総合研究所(産総研)と大阪大学、東京工芸大学、九州大学および、台湾国立清華大学の研究グループは、グラフェンの層間にアルカリ金属を高い密度で挿入する技術を開発した。電極材料としてアルカリ金属を2層に挿入したグラフェンを積層して用いれば、アルカリイオン二次電池の大容量化が可能になるという。 広帯域光に対応、柔軟なシート型光センサー開発

広帯域光に対応、柔軟なシート型光センサー開発

大阪大学と中央大学の研究グループは、長波長赤外光を含む広帯域光を検出でき、柔軟性も備えた「シート型光センサー」を開発した。 熱電材料の発電能力を大幅向上、AlGaAs/GaAs界面の2DEGを用い 大阪大ら

熱電材料の発電能力を大幅向上、AlGaAs/GaAs界面の2DEGを用い 大阪大ら

大阪大学と物質・材料研究機構(NIMS)は、AlGaAs/GaAs界面の二次元電子ガス(2DEG)を用いて、熱電材料の発電能力を大幅に向上させることに成功した。熱電変換出力因子の増大率は、従来の2DEGに比べ4倍となる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- IntelがTowerとの製造契約撤回を表明

- 2nm世代以降のGAAチップの性能向上へ、AMATの新装置

- NORフラッシュにもAI需要の波、迫る供給危機

- ルネサスがGFと協業、米国での半導体製造を加速

- インターポーザに複数のシリコンダイを近接して並べる2.5次元集積化

- WD、2029年に100TB HDD実現へ 「SSDとの差」縮小も狙う

- TELが掲げる「半導体製造のDX」 最大の課題は何か

- JX金属がインジウムリン基板増産、30年に3倍に