チタン石型酸化物において新しい反強誘電体を発見:分極−電場二重履歴曲線を観測

名古屋大学の研究グループは、慶應義塾大学や熊本大学、東京工業大学と共同で、チタン石型酸化物における「新しい反強誘電体を発見」するとともに、反強誘電体の誘電率増大が「ドメイン壁近傍に生じる極性領域に起因する」ことを明らかにした。

誘電率の増強はドメイン壁近傍に生じる極性領域に起因

名古屋大学の研究グループは2024年6月、慶應義塾大学や熊本大学、東京工業大学と共同で、チタン石型酸化物における「新しい反強誘電体」を発見するとともに、反強誘電体の誘電率増大が「ドメイン壁近傍に生じる極性領域に起因する」ことを明らかにした。

チタン石型酸化物は、反強誘電性をもつ可能性があるといわれてきたが、これを実証するまでには至らなかった。そこで研究グループは、チタン石型酸化物の一種である「CaTiSiO5」について、反強誘電性を実験的に観測することにした。

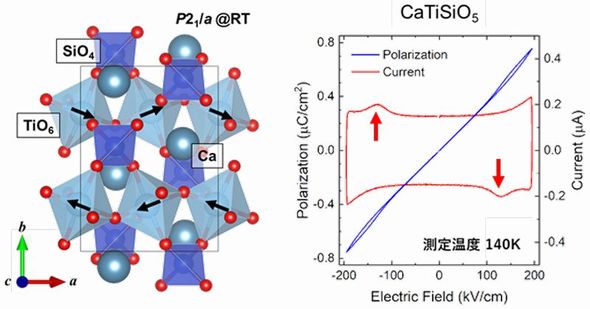

CaTiSiO5は、互いに平行に並んだTiO6酸素八面体の一元鎖がSiO4酸素四面体によって、互いに連結された構造となっている。これにより形成されるネットワーク構造の空隙にCaが充填される。室温ではTiO6酸素八面体中のTiイオンが、ある方向性をもって変位している。

研究グループは今回、CaTiSiO5の多結晶試料を合成し、さまざまな温度領域で分極測定を行った。この結果、反強誘電性を示す「分極−電場(P-E)二重履歴曲線」を観測することに成功した。分極の印加電場依存性に注目すると、約|100|kV/cm以上の電場領域で、ループ状の振る舞いがみられた。また、分極電流の印加電場依存性では、2カ所にこぶ状の異常が生じていた。

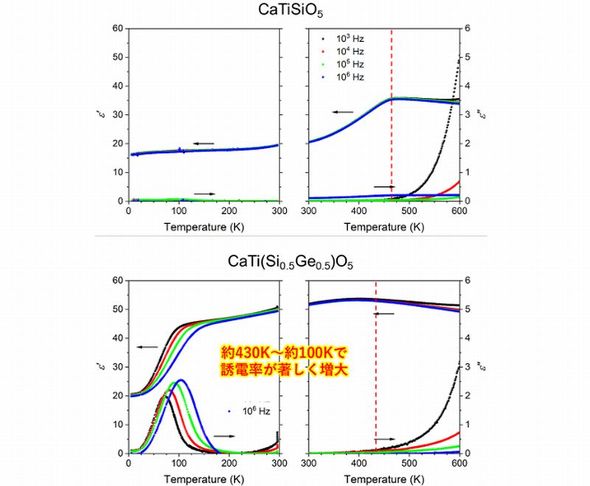

CaTiSiO5におけるSiの半分をGeに置き換えたCaTi(Si0.5Ge0.5)O5では、広い温度領域において、誘電率が著しく増大することを確認した。具体的にCaTiSiO5は、高温側から相転移温度に近づくにつれ、誘電率が緩やかに増大する。相転移温度を下回ると急激に減少した。

これに対しCaTi(Si0.5Ge0.5)O5は、温度が相転移温度を下回っても誘電率はほとんど減少しない。しかも、相転移温度以下の広い温度領域において、誘電率はCaTiSiO5の2倍以上となった。

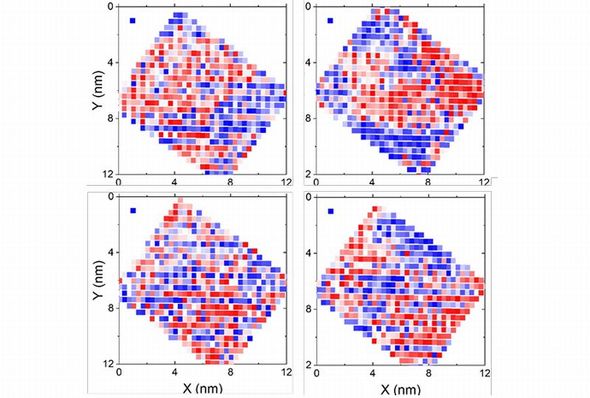

また、約100K近傍では測定周波数ごとに異なる温度で、誘電率が急激に下がった。この原因を探るため、透過型電子顕微鏡で観察した。この結果、CaTi(Si0.5Ge0.5)O5では、極性を有するナノスケールの領域が、局所的に発生していることを確認した。しかも、この領域は「ドメイン壁」と呼ばれる局所構造の近傍に発生し得ることを明らかにした。

今回の研究は、名古屋大学大学院理学研究科の谷口博基准教授らによる研究グループと、慶應義塾大学理工学部の萩原学専任講師、熊本大学半導体・デジタル研究教育機構の佐藤幸生教授、東京工業大学物質理工学院の横田紘子教授らが共同で行った。

関連記事

巨大な圧電応答を示す非鉛系圧電体材料を開発

巨大な圧電応答を示す非鉛系圧電体材料を開発

熊本大学と名古屋大学、クイーンズランド大学の研究グループは、ナノサイズの孔(ポーラス)構造を有するナノポーラスBa0.85Ca0.15(Ti0.9Zr0.1)O3(BCZT)薄膜の合成に成功し、巨大な圧電応答の発現を観測した。 大阪大ら、反強磁性体のスピン方向を電圧で制御

大阪大ら、反強磁性体のスピン方向を電圧で制御

大阪大学や名古屋大学、三重大学、関西学院大学および、高輝度光科学研究センターの研究グループは、反強磁性体であるクロム酸化物薄膜を用い、スピンの向きを電圧で制御することに成功した。制御効率は従来の強磁性体に比べ50倍以上も高いことを確認した。 天野浩氏が語ったGaNパワーデバイスの展望 「エネルギー効率99%以上を目指す」

天野浩氏が語ったGaNパワーデバイスの展望 「エネルギー効率99%以上を目指す」

Si(シリコン)に代わる新しい材料として、SiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)などのWBG(ワイドバンドギャップ)半導体が注目を集めている。名古屋大学教授でノーベル物理学賞受賞者である天野浩氏の講演から、GaN基板/デバイスの研究開発の現状と将来展望を紹介する。 有機EL材料の発光効率を高める量子機構を発見

有機EL材料の発光効率を高める量子機構を発見

名古屋大学と九州大学の研究チームは、有機EL材料の発光効率を高める新たな量子機構を発見した。開発したシミュレーション法を活用すれば、高性能なTADF(熱活性化遅延蛍光)分子を、効率よく開発できるとみられる。 名古屋大ら、AlN系材料で良好なpn接合を作製

名古屋大ら、AlN系材料で良好なpn接合を作製

名古屋大学と旭化成による研究グループは、窒化アルミニウム(AlN)系材料を用い、極めて良好な特性を示すpn接合を作製した。次世代の高周波デバイスやパワーデバイスに向けて、AlN系材料の応用が期待される。 東邦大ら、金ナノ粒子を用いて三次元構造を構築

東邦大ら、金ナノ粒子を用いて三次元構造を構築

東邦大学と名古屋大学の研究グループは、ナノカプセル内に複数個の金ナノ粒子を閉じ込めて、ナノ物質による三次元構造を作り出す技術を開発したと発表した。高感度マルチカラーセンサーの開発などに応用できるという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか