高性能有機ELデバイス、東京農工大らが開発:ホスト分子を新たに開発

東京農工大学と九州大学の研究グループは、有機薄膜の自発分極や電荷輸送特性を精密に制御することで、耐久性に優れた有機ELデバイスの開発に成功した。

有機薄膜の自発分極や電荷輸送特性を精密に制御

東京農工大学大学院工学研究院生命機能科学部門の田中正樹助教と九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センターの安達千波矢教授らによる研究グループは2024年7月、有機薄膜の自発分極や電荷輸送特性を精密に制御することで、耐久性に優れた有機ELデバイスの開発に成功したと発表した。

有機ELはディスプレイとして広く用いられている。ただ、駆動耐久性については課題もあるという。その要因は、「電荷−励起子」あるいは「励起子−励起子」の衝突による励起子消光だという。励起子消光を抑えるには、発光層内における電荷や励起子の蓄積密度を最小化する必要がある。

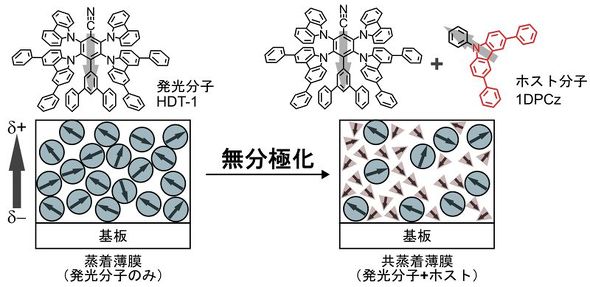

「有機薄膜の自発分極が電荷蓄積を引き起こし、有機ELの耐久性を低下させている」ということも分かった。有機薄膜の自発分極は、真空蒸着による成膜工程で分子の永久双極子モーメントが自発的に配向分極することで生じ、薄膜表面に数Vの表面電位を発生させるためだが、そのメカニズムは十分に解明されていないという。

また、発光分子とホスト分子との混合(共蒸着)薄膜が、発光層に用いられているが、発光層の自発分極を能動的に制御することは難しかった。発光層の電荷輸送バランスを考慮する必要もあるなど、性能向上にはいくつかの課題があった。

研究グループはこれまで、大きな自発分極を形成する極性分子を開発してきた。今回は、これまでの知見を基に、発光分子の自発的な配向分極をほぼ完全に打ち消すことができるホスト分子の開発に取り組んだ。

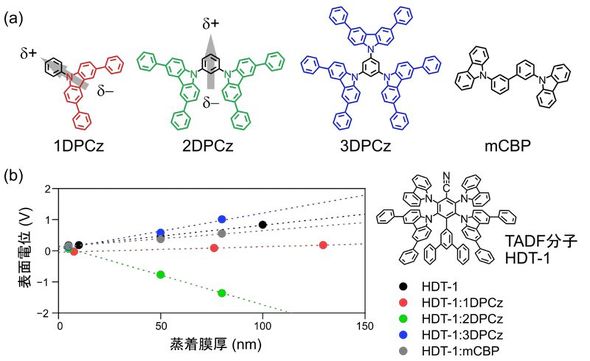

実験では、発光分子として「熱活性化遅延蛍光(TADF)分子」を用い、ホスト分子が共蒸着膜の自発分極特性や有機EL特性に与える影響などを評価した。ホスト分子は、カルバゾール(Cz)骨格を利用して、Cz基の数が異なる「1DPCz」「2DPCz」「3DPCz」を設計した。

TADF分子の「HDT-1」と各ホスト分子における共蒸着薄膜(HDT-1濃度は10%)の自発分極特性を調べるため、薄膜の表面電位を計測して比較した。この結果、1DPCzのようにサイズが小さい極性分子ほど、発光層を無分極化するホスト分子に適していることが分かった。小さい分子は成膜中に拡散、再配向しやすく、自発的に配向分極する発光分子の分極を打ち消すため、と研究グループはみている。

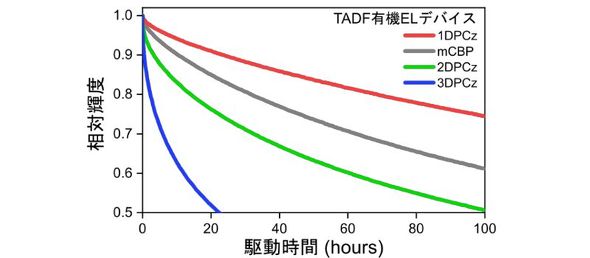

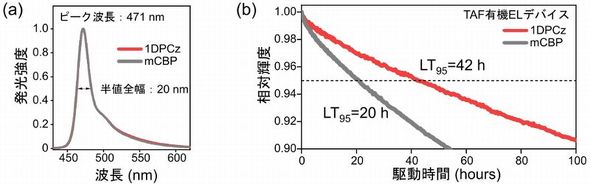

各ホスト分子を用い、スカイブルー発光の「TADF有機ELデバイス」を作製し、その性能を比較した。ここでも「1DPCzホスト」が他に比べ優れた駆動耐久性を示した。その理由として研究グループは、「1DPCz発光層の無分極化および良好な電荷輸送バランスによって、発光層内の励起子消光プロセスを効果的に抑制できたため」とみている。なお、青色TAF有機ELでも、1DPCzホストは優れた耐久性を示すことが分かった。

関連記事

鉄系高温超伝導磁石、従来最高比で磁力は2倍超に

鉄系高温超伝導磁石、従来最高比で磁力は2倍超に

東京農工大学、九州大学および、ロンドン大学キングス・カレッジは、研究者の知見とAIを融合した設計手法を用い、磁力がこれまでの最高値に比べ2倍以上という「鉄系高温超伝導磁石」の開発に成功した。医療用MRIレベルの磁場安定性を持つことも実証した。 メタマテリアル熱電変換で密閉空間内の物体を冷却

メタマテリアル熱電変換で密閉空間内の物体を冷却

東京農工大学と理化学研究所は、メタマテリアル熱電変換により、密閉空間内にある物体を冷却する「非放射冷却」を実現した。電子デバイスのパッケージ内にこもる熱を回収・排出することが可能となる。 厚み100nm級の赤外線吸収メタサーフェスを開発

厚み100nm級の赤外線吸収メタサーフェスを開発

東京農工大学は、厚さが100nm級という極めて薄い「赤外線吸収メタサーフェス」を開発した。赤外線を用いたイメージングや物体検出、距離測定などの用途に向ける。 東京農工大、高純度のβ型酸化ガリウム結晶を高速成長

東京農工大、高純度のβ型酸化ガリウム結晶を高速成長

東京農工大学は、大陽日酸および大陽日酸CSEと共同で、有機金属気相成長(MOVPE)法を用い、高純度のβ型酸化ガリウム結晶を高速成長させることに成功した。電力損失を大幅に低減した次世代パワーデバイスの量産につながる技術とみられている。 強誘電体の膜中に光導波路を形成した超高速光変調器

強誘電体の膜中に光導波路を形成した超高速光変調器

九州大学は、シリコン基板上に強誘電体(PLZT)薄膜を結晶成長させる方法を開発し、「超高速光変調器」を作製することに成功した。6G(第6世代移動通信)を支える高速光データ伝送や、光量子コンピュータなどの用途に向ける。 21個の新しい有機固体レーザー材料をわずか2カ月で発見

21個の新しい有機固体レーザー材料をわずか2カ月で発見

九州大学とトロント大学、バンクーバー大学、イリノイ大学および、グラスゴー大学の5ラボが協力し、1000個以上の分子を2カ月という短期間で合成、評価し、その中から21個の新しい高性能有機固体レーザー(OSL)材料を発見した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(前編)

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(後編)

- 3nmチップ搭載の最新スマホ3機種を分解 三者三様の設計思想とは

- 半導体業界 2026年の注目技術

- AI需要で好調も 村田製作所社長が語る「MLCC依存」脱却の一手

- 2026年のメモリ市場は「制御された供給不足」に 主役はHBM4

- ローム、TSMCライセンス受けGaN一貫生産へ 27年目標

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- 人生の棚卸しと「恥辱プレイ」でつかんだ合格証明書

- ルネサス「R-Car V4H」、トヨタ新型「RAV4」に採用