21個の新しい有機固体レーザー材料をわずか2カ月で発見:九州大学など5つのラボが協力

九州大学とトロント大学、バンクーバー大学、イリノイ大学および、グラスゴー大学の5ラボが協力し、1000個以上の分子を2カ月という短期間で合成、評価し、その中から21個の新しい高性能有機固体レーザー(OSL)材料を発見した。

トロント大学で開発された「自動運転ラボ」を材料探索に利用

九州大学は2024年5月、トロント大学やバンクーバー大学、イリノイ大学および、グラスゴー大学の5ラボが協力し、1000個以上の分子を2カ月という短期間で合成、評価し、その中から21個の新しい高性能有機固体レーザー(OSL)材料を発見したと発表した。今回の材料探索にはトロント大学で開発された「自動運転ラボ」を利用した。

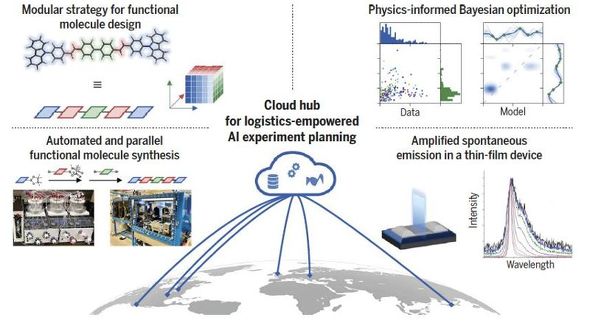

有機光機能材料を開発するには、分子設計/合成と物性/デバイス特性評価の両面を統合した複雑なワークフローが必要だといわれている。ところが、ほとんどの場合、必要な専門知識や研究インフラが、複数の場所や時間帯に分散している。こうした課題を解決するには、データ転送やAI(人工知能)に基づく分子設計、ロジスティクス管理のため、グローバルにアクセス可能な中央クラウドハブが必要となる。

そこで今回は、分子探索時における合成ボトルネックを解消するため、ビルディングブロックベースの戦略を採用した。反復的な鈴木・宮浦カップリングを利用して、モジュラー前駆体から有機レーザー分子を合成するための2段階ワンポットプロトコルを開発した。

高い光増幅材料候補群を形成するためビルディングブロックの組み立ては並列化し、異なるロボット合成プラットフォーム上で自動化した。そして、自動テストワークフローにより、定常状態および時間分解分光法による溶液相の光学特性評価を行いながら、材料の高純度化を進め、安定した光増幅(レーザー)特性を確保した。

これらの実験結果は、クラウドハブの機械学習ベースに送り、量子化学シミュレーションから得られた物理的知識と統合するなどして、材料の絞り込みを行った。5つのラボが分子設計から合成、物性評価までをシームレスに連携することにより、今回は21個の新規有機レーザー分子を発見することができたという。

関連記事

無線電力伝送システムの電気特性をAIで予測

無線電力伝送システムの電気特性をAIで予測

九州大学の研究チームは、AI(人工知能)を活用して、周波数や伝送距離に依存する無線電力伝送システムの電気特性を予測することに成功した。システム設計の時間を大幅に削減できるようになる。 ペロブスカイト関連層状酸化物が強誘電性を発現

ペロブスカイト関連層状酸化物が強誘電性を発現

京都大学は、九州大学や大強度陽子加速器施設(J-PARC)、北海道大学の協力を得て、ペロブスカイト関連層状酸化物「La2SrSc2O7」が強誘電体になることを実証した。しかも、強誘電性の発現には、Aサイトの無秩序な原子配列が重要な役割を果たしていることを突き止めた。 Li金属負極採用の全固体電池、−25〜120℃で動作

Li金属負極採用の全固体電池、−25〜120℃で動作

デンソーと九州大学の研究グループは、新しい焼結機構を活用することで、750℃という低温焼結とLi金属への安定性を両立させた「固体電解質」を開発したと発表した。Li金属負極を用いて作製した全固体電池は、−25〜120℃という広い温度範囲で動作することを確認した。 UVテープを開発、2次元材料を効率よく転写

UVテープを開発、2次元材料を効率よく転写

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と九州大学および日東電工は、グラフェンなどの2次元材料を効率よく簡単に転写できる機能性テープ「UVテープ」を共同で開発した。開発した技術は半導体や絶縁体などの2次元材料にも適用できるという。 有機EL材料の発光効率を高める量子機構を発見

有機EL材料の発光効率を高める量子機構を発見

名古屋大学と九州大学の研究チームは、有機EL材料の発光効率を高める新たな量子機構を発見した。開発したシミュレーション法を活用すれば、高性能なTADF(熱活性化遅延蛍光)分子を、効率よく開発できるとみられる。 グラフェンの層間にアルカリ金属を高密度に挿入

グラフェンの層間にアルカリ金属を高密度に挿入

産業技術総合研究所(産総研)と大阪大学、東京工芸大学、九州大学および、台湾国立清華大学の研究グループは、グラフェンの層間にアルカリ金属を高い密度で挿入する技術を開発した。電極材料としてアルカリ金属を2層に挿入したグラフェンを積層して用いれば、アルカリイオン二次電池の大容量化が可能になるという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか