液相合成法で「単層カーボンナノチューブ」作製:安価な装置で大量合成が可能に

名城大学は、液相合成法により「単層カーボンナノチューブ」を作製することに成功した。従来の化学気相成長法(CVD 法)に比べ、安価な装置で大量に合成することが可能となる。

Ir触媒を用いて、直径1nm以下の単層CNTを生成

名城大学理工学部応用化学科の丸山隆浩教授らによる研究グループは2024年8月、液相合成法により「単層カーボンナノチューブ」を作製することに成功したと発表した。従来の化学気相成長法(CVD法)に比べ、安価な装置で大量に合成することが可能となる。

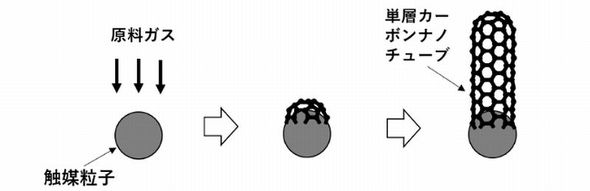

カーボンナノチューブ(CNT)の作製方法としては、炭素を含む原料ガスを触媒金属と高温で反応させるCVD法が主流である。特に、粒径が数ナノメートルの金属粒子を用いると、単層CNTを作ることができ、大量生産にも適している。ただ、高額な装置を用いる必要があった。

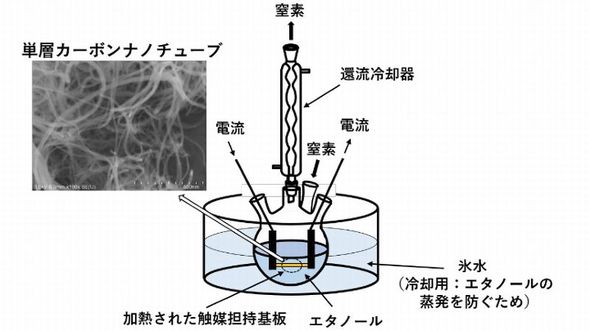

これに対し、有機溶媒中で金属触媒を加熱することでCNTが得られる「液相合成法」も登場した。この方法だとCNTの合成を安価な装置だけで行うことができる。しかし、その多くは多層CNTであり、単層CNTを合成するのは難しかったという。

そこで研究グループは、粒径が数ナノメートルのCo(コバルト)および、Ir(イリジウム)ナノ粒子を用い、液相合成法による単層CNTの作製に取り組んだ。実験では、これらの触媒粒子をSiO2/Si基板に堆積し、基板を通電加熱することで常温の液体エタノール中で触媒周辺のみを高温に保った。なお、反応中にエタノールが蒸発しないように還流冷却器を取り付け、エタノールの入った容器全体も氷水で冷やした。

Co触媒の堆積量を調整していくと、加熱温度700℃において繊維状の単層CNTが絡まった状態で基板上に生成された。単層CNTの結晶性は良好で、気相合成に匹敵するレベルもあったという。Ir触媒の場合は、生成量がCo触媒より少ないものの、直径1nm以下の単層CNTを得ることができた。

関連記事

カーボンナノチューブを高効率で合成することに成功、名城大学ら

カーボンナノチューブを高効率で合成することに成功、名城大学ら

名城大学、京都大学らの研究グループは2024年4月5日、白金族5元素を均一に混ぜ合わせたハイエントロピー合金ナノ粒子を触媒に用いて、直径1nm以下の単相カーボンナノチューブを高効率で合成することに成功したと発表した。 電力変換効率20%超のGaN面発光レーザーを開発

電力変換効率20%超のGaN面発光レーザーを開発

名城大学と産業技術総合研究所は、発振波長420nmのGaN(窒化ガリウム)面発光レーザーにおいて、膜厚制御の精度を従来に比べ約一桁高めることにより、20%を超える電力変換効率(WPE)を実現した。 高出力の縦型AlGaN系深紫外半導体レーザーを開発

高出力の縦型AlGaN系深紫外半導体レーザーを開発

名城大学と三重大学、ウシオ電機および、西進商事の研究グループは、高い光出力が得られる「縦型AlGaN系深紫外(UV-B)半導体レーザー」を開発した。光出力は1素子で1Wを超える見通し。素子を集積化すれば光出力が数十〜数百Wのレーザー光源を実現できるとみている。 トンネル接合によるRGBフルカラーμLEDアレイを開発

トンネル接合によるRGBフルカラーμLEDアレイを開発

名城大学は、サウジアラビアKAUSTと共同で、「トンネル接合による積層型GaInN系モノリシック型RGBフルカラーμLEDアレイ」を開発した。高精細かつ高輝度のディスプレイを実現できることから、メタバースなどの用途に向ける。 柔らかくて薄い導電性生体電極、CNTを用いて開発

柔らかくて薄い導電性生体電極、CNTを用いて開発

東京工業大学は、伸縮性と透湿性を兼ね備えた、表面筋電位測定用の「導電性生体電極」を開発した。エラストマー超薄膜上に単層カーボンナノチューブ(CNT)を塗布して作成したもの。装着者は違和感なく、生体筋の活動状態をリアルタイムに長時間測定することが可能となる。 高速で充放電可能な二次電池用正極構造を開発

高速で充放電可能な二次電池用正極構造を開発

山形大学と関西学院大学は、高速で充放電可能な二次電池を実現するための「新しい正極構造」を開発した。電気自動車やドローン向け電源や非常用電源などへの応用が期待される。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか