「CANの置き換え狙う」 クルマをイーサネット化するADIのE2B技術:SDVと好相性、ソフト開発でも利点(3/3 ページ)

車室内照明で引き合いが多い

小野氏によれば、現時点でE2B RCPの引き合いが最も多いアプリケーションは車室内照明と外部照明だという。既に、グローバルの自動車メーカーにも採用されている。「機能安全にそれほど関わらない部分から採用が進んでいるが、今後は、セーフティクリティカルな用途でも採用が広がりそうな動きがある」と小野氏は述べる。

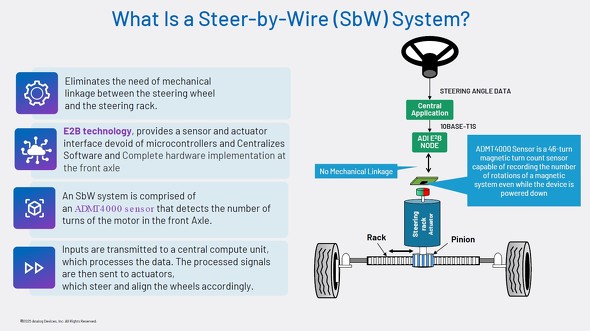

その一つが、SbW(Steer-by-Wire/ステアバイワイヤ)だ。SbWは、ステリングホイールとタイヤの間を、ラックやピニオンなどの機械的な機構ではなく、電気信号で接続する技術である。ハンドル操作を電気信号に変換し、モーターによってタイヤを制御する。「自動車業界では、SbWを10BASE化しようという流れがある。ことし(2025年)のCESでは、われわれのE2Bトランシーバーと、磁気回転センサー『ADMT4000』を使ったSbWのデモを披露した」

ADIのE2Bは、BMWグループの車両に搭載されるアンビエント照明システムに採用されることが発表されている。同モデルは2025年内に市場に投入される予定だ。

CANの置き換えが最終的なゴールに

E2Bの最終的な目標は、CANやCAN-FDを置き換えることだ。ただ、車載ネットワークをイーサネット化することに対する自動車メーカーの認識は、国や地域によってだいぶ温度感が異なるという。「欧米の自動車メーカーはアーキテクチャを主体に考えるので、エッジノードも含めてイーサネット化するという流れで考えることが多い。一方で日系の自動車メーカーは、部分的に変えていくことを好むため、既存システムとの互換性を重視してCANを残したがる傾向がある。ただし、それによってシステムはより複雑になることが多いので、そこは悩ましいところではないか」(小野氏)

小野氏は「現状のアーキテクチャのどこを変更していくか、という手法で設計を進めると、イーサネット化の利点が、どうしても『CANに対するコストの優位性はどうか』という発想でとどまってしまう。このような視点だとイーサネット化はなかなか広がらない」と指摘する。「SDV実現に向けゾーンアーキテクチャに移行するのであれば、アーキテクチャ全体を考慮し、その上でイーサネット導入のメリットを考える必要がある」

一方で、ここ数年で日本の顧客のE2Bに対する反応は、だいぶ変わってきたとも述べる。「数年前までは箸にも棒にも掛からぬ状態だった。それがここ1年で変わってきた」(小野氏)

小野氏によれば、ADIは、ティア1だけでなく自動車メーカーと直接議論する機会も増えたという。「ソフトのオーナーシップは自動車メーカーが持っていたいというのが、SDVの最終形態ではないか。E2B RCPのソリューションは、そうしたメーカーの方向性に親和性が高い。そのためわれわれは、自動車メーカーにとってのE2Bのメリットを繰り返し訴求してきた。この1年ほどで、自動車メーカーではE2B RCPのコンセプトがだいぶ浸透している。そうなると、今後はティア1が積極的に動き出していく。それがまさに今の状態だ」。とはいえ、モジュールメーカーやティア2サプライヤーには、車載ネットワークとしてのイーサネットの概念がまだ浸透していないことも多いという。「そうしたところには手厚くサポートして、エコシステム構築に努めていく」(小野氏)

関連記事

「充電5分で520km走行」 勢い止まらぬ中国電池メーカー

「充電5分で520km走行」 勢い止まらぬ中国電池メーカー

CATLが、EV用バッテリーとして第2世代「Shenxing」を発表した。リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーで、Cレートは12と非常に高い。わずか5分の充電で航続距離520kmを実現するという。 キーサイトがAIデータセンター向け製品群「KAI」の展開を本格化

キーサイトがAIデータセンター向け製品群「KAI」の展開を本格化

キーサイト・テクノロジーはAIデータセンター向けソリューション群「KAI(Keysight Artificial Intelligence:カイ)」の新製品を発表した。AIワークロードをエミュレートし、ネットワークの最適化を図れる試験システムや、1.6Tイーサネットに対応できるネットワークテスターなどが含まれる。 MarvellがInfineonに車載イーサネット事業売却、25億米ドルで

MarvellがInfineonに車載イーサネット事業売却、25億米ドルで

Marvell Technology(以下、Marvell)が、同社の車載イーサネット事業を25億米ドルでInfineon Technologies(以下、Infineon)に売却する。Marvellは注力するデータセンター事業に開発資源を投入し、競争力を強化していく方針だ。 自動車の末端までマイコンいらずでイーサネット接続、ADIの独自技術

自動車の末端までマイコンいらずでイーサネット接続、ADIの独自技術

アナログ・デバイセズ(ADI)は「人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA」に出展し、同社の独自技術「E2B」(Ethernet to the Edge Bus)を紹介した。自動車の末端部分までをイーサネットで接続し、通信遅延を抑制できるという。 マイコン不要でイーサネット化、車載用の接続技術

マイコン不要でイーサネット化、車載用の接続技術

アナログ・デバイセズ(ADI)は「第15回 オートモーティブワールド」(2023年1月25〜27日、東京ビッグサイト)で、自動車向けの最新技術などを展示した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか