キオクシアのNAND戦略 「BiCS FLASH」はどう進化するのか:HCF技術にも言及(3/3 ページ)

競合を2世代引き離したCBA技術導入の効果

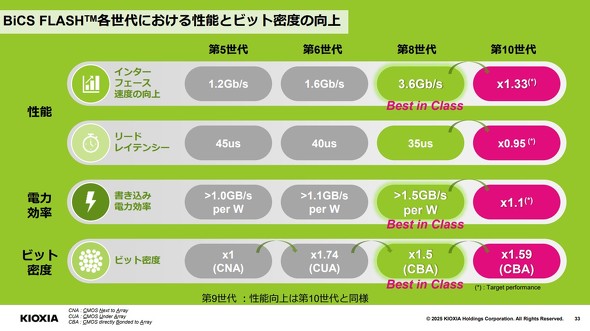

第5世代から第10世代までの性能/ビット密度の進化をまとめたのが下図だ。

第8世代はCBA技術の導入によって「業界トップレベル」(同社)のインタフェース速度や電力効率を実現すると同時にビット密度も高く、太田氏は「第8世代品は多くの顧客から性能、消費電力、信頼性に対して非常に良好なフィードバックと評価を受けている。今回導入したCBA技術は競合を2世代引き離したもので、この優位性はキオクシアのSSD製品の競争力/ラインアップの拡充につながるものだ」と強調した。

OCTRAMやSuper High IOPS SSD......新規市場への取り組み

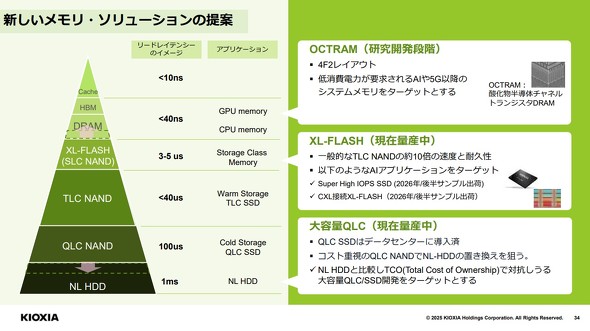

新規市場への取り組みについては、メモリの階層構造(メモリヒエラルキー)を示しつつ、現在同社がビジネスの軸とするTLCおよびQLC NAND以外のメモリの開発も進めていると説明。DRAM領域では低消費電力が要求されるAIやポスト5Gなどのシステムメモリを視野に入れ開発を進める、化物半導体(InGaZnO)トランジスタを用いた新構造のDRAM「OCTRAM(Oxide-Semiconductor Channel Transistor DRAM)」を例示した。

また、TLC NANDとDRAMのレイテンシの差を埋めるストレージクラスメモリである「XL-FLASH」にも言及。このXL-FLASHを活用した新たなソリューションとして「Super High IOPS SSD」(詳細は下記リンク)および、「CXL-XL」の展開を予定しているという。

CXL-XLは、CPU間でのメモリ空間の共有を可能にするCXLインタフェース技術を活用したメモリで、2026年後半にサンプル出荷を予定している。太田氏は「より高度な演算を行うためにコンピューティングが大規模化かつ分散化する中、DRAMのみでメモリ容量を拡大することは、コスト面でも電力面でも課題がある。DRAMでは実現できない大容量かつ低レイテンシのメモリ要求に対しては、CXL-XLでサポートする」と語っていた。

同社は超大容量のQLCの開発も進めていく。QLC SSDは既にデータセンタに採用されているが「今後はニアラインHDDに対しても TCO(Total Cost of Ownership)で対抗しうる大容量、低コストのQLCなどを開発していく」という。

関連記事

「桁違い」のIOPS実現、キオクシアが開発するAIサーバ向け新SSD

「桁違い」のIOPS実現、キオクシアが開発するAIサーバ向け新SSD

キオクシアホールディングスはAIサーバ向けに高速データ伝送を可能にする新しいSSDを開発し、2026年下半期にサンプル出荷を開始する。1秒間に可能なリード、ライトの処理回数を示す値であるIOPS(Input Output Per Second)を従来のSSDと比べ1桁高める。 キオクシアの四半期業績、2四半期連続の減収減益に

キオクシアの四半期業績、2四半期連続の減収減益に

今回はキオクシアホールディングスの2024会計年度(2025年3月期)第4四半期(2025年1月〜3月期)業績を紹介する。 キオクシアの24年度は売上高/純利益が過去最高 データセンター向けが好調

キオクシアの24年度は売上高/純利益が過去最高 データセンター向けが好調

キオクシアは、2025年3月期(2024年度)の業績(Non-GAAPベース)を発表した。売上高は前年比58.5%増の1兆7065億円、営業利益は4530億円で、純利益は2660億円だった。2023年度は2446億円の赤字だったが2024年度は大きく回復し、売上高と純利益は過去最高となった。データセンター/エンタープライズ向けSSDの需要が大きく、販売額は前年比3倍に伸長した。 WDがフラッシュメモリ事業を「Sandisk」として分離上場

WDがフラッシュメモリ事業を「Sandisk」として分離上場

Western Digital(WD)は2025年2月24日(米国時間)、NANDフラッシュメモリ事業をSandiskとして、米国ナスダック市場にスピンオフ上場した。WDは「HDD技術に特化した企業として新たなスタートを切る」としている。 3Dフラッシュメモリ第10世代は332層で密度59%向上、キオクシアら

3Dフラッシュメモリ第10世代は332層で密度59%向上、キオクシアら

キオクシアとSandiskは、4.8Gb/秒のNANDインタフェース速度やさらなる低消費電力化などを実現する3次元(3D)フラッシュメモリ技術を開発した。この技術を導入する第10世代品は、積層数332層で、平面方向の高密度化によってビット密度は59%向上するという。 キオクシアが東証プライム市場に上場 時価総額は7762億円

キオクシアが東証プライム市場に上場 時価総額は7762億円

キオクシアの持ち株会社であるキオクシアホールディングスは2024年12月18日、東京証券取引所プライム市場に株式を上場した。取引開始後の初値は1株1440円で、時価総額は7762億円となった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却