エネルギー消費ゼロで演算? 「可逆計算チップ」の可能性:英Vaireに詳細を聞く(2/3 ページ)

LandauerとBennettの理論、MIT「Pendulum」からの進展

可逆計算という概念は、それほど新しいものではない。Rolf Landauer氏は1961年に、「計算中に情報を削除するのではなく、保持することによって、エネルギーを節約できる」というアイデアを発見した。しかし同氏は、即座にその可能性を見いだしたわけではなかった。生成された全ての情報を無限に保持するとなると、すぐさまメモリを使い果たしてしまうことを理解していた。同氏とIBMで同僚だったCharles Bennett氏は、1973年にそれを一歩先に進め、全ての中間結果を保存するのではなく、計算を元に戻すことにより、エネルギーが熱として失われるのを防いでエネルギーを取り戻せるということを証明した。

しかし、CMOSチップで計算を効率的に巻き戻すことは複雑で難しい。

ハードウェアで可逆計算を実行するためには、物理学者のEdward Fredkin氏とTommaso Toffoli氏が1980年代初頭に発明した、可逆論理ゲートが必要だ(ちなみにこれは、現在量子コンピューティングで広く使われている)。Fredkin氏とToffoli氏は、このゲートをCMOSに実装するまでには到達しなかったが、それは可逆ハードウェアを構築する複数の試みへとつながっていった。1990年代半ばには、米マサチューセッツ工科大学(MIT)がCMOSで可逆ロジックを実装し始め、その結果、論理的な可逆性アーキテクチャを備えた「Pendulum」チップを開発した。Pendulumは論理的な可逆性によって、既存の回路よりもトランジスタレベルでの放熱量がはるかに小さいということを実証した。

Earley氏は「Pendulimが成し遂げられなかったのは、論理的な可逆性と、可逆計算システムの別の部分である“エネルギー回収メカニズム”とを組み合わせることだった。Pendulumは既に、CMOSで可逆ロジックの実行可能性を実証していたため、VaireはIce Riverのエネルギー回収要素に注力した」と述べている。

CMOSでの可逆動作と断熱共振器の設計課題

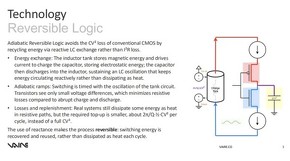

エネルギーを浪費せずに計算を物理的に元に戻すためには、断熱スイッチング方式が必要だ。断熱(adiabatic)とは、熱の移動がないことを意味する。

Earley氏は「CMOSを可逆的に動作するよう再設計しても、信号エネルギーそのものは変わらない。つまりトランジスタのゲートにかかるエネルギーは、依然として1/2CV2だ(Cはトランジスタゲートの容量、Vは電圧差)。このため、トランジスタがエネルギーを消費することなく充電/放電されるとしても、そのエネルギーはどこかに行かなければならない。そのため、共振器と組み合わせ、各クロックサイクルの後でそのエネルギーを回収して、次のクロックサイクルに再供給できるようにする必要がある」と説明している。

可逆計算への関心は、1990年代以降にムーアの法則が広まっていくに伴い、薄れていった。Earley氏はこれを、「AIの冬(AI winters)」の1つになぞらえている。その後、サンディア国立研究所で勤務していたMike Frank氏は、2023年に共振器に関する特許を申請することはできたが、プロトタイプをテープアウトするだけの支援は得られなかった。

「パズルの最後のピースは、共振器を設計/構築することだった。それこそが、求められていた最後のブレークスルーだったのだ。われわれとしては、十分な勢いがあればもっと早く実現できていただろうと考えている」(Earley氏)

Vaireは現在、さまざまな断熱共振器設計を保有していて、それが同社の重要な知的財産となっている。Ice Riverは、Vaireの共振器設計の1つを使用し、回収したエネルギーを次の計算に再利用できることを実証した。

このエネルギー回収には、エネルギーが散逸しないよう熱平衡状態を維持しながらトランジスタを切り替えられるよう設計された、断熱スイッチング方式が必要だ。

エネルギー散逸を最小限に抑えるための理想的な波形は、リニアランプが状態間を遷移している形である(つまり台形波)。ランプが遅くなるほど、エネルギー効率が高まる。ただし、この信号の切り替えが比較的遅いために生じる、非平衡状態を回避する必要がある。その解決策は、高電圧/定電圧レールを動的に制御することだ。つまり、スイッチング中に両両者の電圧差がゼロになるようにする必要がある。つまり、電位差をなくし、エネルギーが流れないようにするということだ。またそのためには、台形波で実行する必要があり、そしてその台形信号を次段のロジック回路へと伝搬していく。

またVaireは、共振器設計の他にも、Ice River向けとして、回収されたエネルギーを再供給できるドライバーと、生成された台形信号を共振器とロジックとの間で受動的に伝送する、効率的な分配ネットワークも設計している(Earley氏によると、一般的なクロックツリーは、アクティブ素子を必要とするため使用できない。一方で、パッシブな分配系は、波形ひずみに関する課題があるという)。またIce Riverには、可逆ロジックそのもの(シフトレジスタ/加算器)や、従来のCMOSチップの他の部分へのインタフェースなども搭載している。

Earley氏は「これらは全て、アナログ/ミックスドシグナルのエンジニアたちが日常的に扱うものだが、どれもそれなりに難易度が高い。それを全てまとめてうまく機能できるようにすること自体、さらなる技術的な課題だ」と述べる。

また同氏は「Ice Riverの設計は、その大半が“半手動”で行われていて、設計の自動化はほぼ不可能だった。これは今後、Vaireが改善していくべき課題だ」とも述べている。

「断熱スイッチングの重要な課題の1つとなっているのが、速度だ。スイッチング速度は、節約可能なエネルギーとのトレードオフとなるためだ。実際、トランジスタのスイッチング速度が理論上の最高速度より何桁も遅ければ、全体的な効率性向上を実現できるだろう。Ice Riverのデータ周波数は500MHzで、Vaireはこれを将来生産予定のチップで約1GHzまで高めようとしている。しかしそのためには、クロック分配に関するさらなる課題が生じることになる」(Earley氏)

同氏は「Ice Riverの共振器では、既存回路に対して1.77倍のエネルギー回収を実証しているが、開発チームは、複数のウエハーランを行っていれば、シミュレーションで予測されていた2倍に近い成果を期待できたかもしれない」と述べる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか