第17回 差動対がオペアンプに変身(2)〜能動負荷を交流解析〜:Analog ABC(アナログ技術基礎講座)(2/2 ページ)

ミラー効果で寄生容量が大きく見える

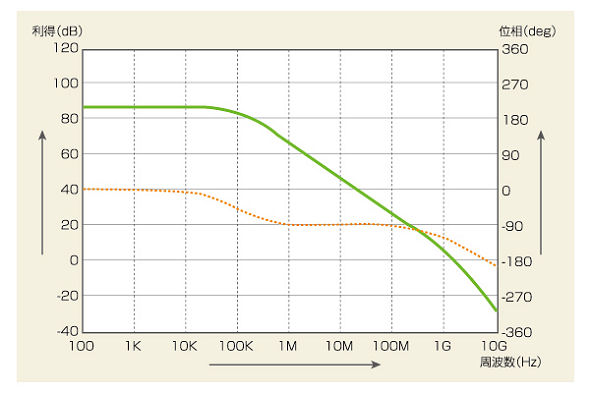

図1の差動対では抵抗負荷を使っています。これを、前回紹介したように、利得を高められる能動負荷に変えると応答速度はさらに遅くなります(図3)。能動負荷を使わないアンプでは、図2に示したように3dBダウンの周波数が110MHz程度であるのに対して、図3に示した能動負荷を付けたアンプでは100kHzまで下がっています。

図3 能動負荷を使ったときの周波数特性 能動負荷を使ったとき、利得を高められるものの、ミラー効果によって入力から見えるキャパシタンスが増大します。その結果、LPFのカットオフ周波数が下がり、3dBダウンの周波数も低下します。図中の振幅特性の3dBダウンの周波数は、100kHz程度です。

図3 能動負荷を使ったときの周波数特性 能動負荷を使ったとき、利得を高められるものの、ミラー効果によって入力から見えるキャパシタンスが増大します。その結果、LPFのカットオフ周波数が下がり、3dBダウンの周波数も低下します。図中の振幅特性の3dBダウンの周波数は、100kHz程度です。能動負荷にすることで利得は高まりますが、ミラー効果によって入力側に見えるキャパシタンスもその分だけ大きくなります。その結果、LPFのカットオフ周波数が低くなり、応答速度がさらに遅くなってしまうのです。

能動負荷を使えば、アンプの段数を増やすことなく、利得を高められます。このことは、消費電力や回路規模を大きくしなくてもよい点で、非常に有利と言えます。ただしその反面、アンプの利得とトランジスタの寄生容量、信号源のインピーダンスが深く関連し、応答速度が犠牲になります。この応答速度の低下は、第10回でミラー効果を紹介したときに解説したように、ベース接地回路の追加で緩和できます。対策回路については、本連載の第10回を参照して下さい。

なお、図2と図3には、実線に示した振幅特性以外に破線の曲線があります。これは、「位相特性」と呼び、指定した回路の線(ノード)の信号がどの程度遅れるか(または進むか)を示しています。例えば、位相特性が−90°のノードでは、その周波数の正弦波が信号源に対して90°遅れていることになります。今回は気にしなくてもよいのですが、次回以降の内容を理解するために重要な特性ですので、覚えておいて下さい。

まだまだ改善は続く

これまで、能動負荷を追加して利得を高める方法と、能動負荷を追加した差動対の直流解析と交流解析の結果を説明しました。次回以降は、差動対の入出力動作範囲を広くすることと、オープン特性の傾斜を1次にすることに向けた回路を紹介します。

前回(第16回)の図2(a)「能動負荷を使った差動対の入出力特性」に示した直流特性を見ると、横軸(入力電圧)が3V以下の領域で、縦軸(出力電圧)がゆるやかに下がっています。出力電圧が急峻(きゅうしゅん)に、下限の電圧まで下がっていないと、次段に使う回路に制限が生まれてしまうので問題です。

例えば、グラウンド付近(例えば、0.5Vなど)の電圧を入力して動作する回路を接続すると、動かないことになってしまいます。次回は、アンプの次段に使う回路に制限が生まれないように、アンプの入出力動作範囲を広げるための追加回路を紹介します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか