独自モードを備えたIDTのQi規格準拠IC、それが意味することは何か?:ワイヤレス給電技術 Wireless Power Consortium(WPC)

Wireless Power ConsortiumのQi規格に準拠したワイヤレス給電用コントローラICを製品化したIDT。同社がワイヤレス給電市場に参入した背景や、同社の第1弾製品が意味することを、製品説明会やプレスリリースの内容から読み解いてみよう。

「『後発だが勝機あり』、IDTがワイヤレス給電市場に参入」の続き。

WPCの出発点とは!?

Integrated Device Technology(IDT)が、ワイヤレス給電用コントローラICの開発に着手したのは2010年9月。競合他社に比べて優位性のある品種が開発できたことや、ワイヤレス給電市場が「テイクオフ」のタイミングを迎えていることがあり、今回の製品発表に踏み切ったという。

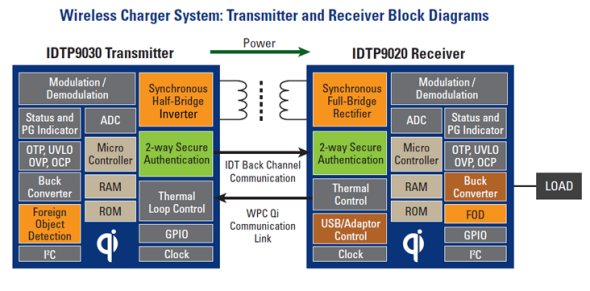

同社の言う「優位性」とは、機能集積度が高いことや、Qi規格モードに加えて高出力の独自動作モードを用意したこと、独自の異物検知/通信機能を搭載したことを指す。

そもそも、ワイヤレス給電に関する業界団体であるWireless Power Consortium(WPC)の出発点は、「異なる企業の機器、異なるタイプの機器であっても、確実な相互接続性や、同じような使い勝手を確保する」という枠組みの構築を目指したことにある。これこそが、なかなか広がらなかったワイヤレス給電技術の普及をもたらし、充電器(ACアダプタ)による環境問題や、機器にケーブルで電力を供給する手間を無くす手段になると考えたからだ(関連記事)。

WPCはこのような思想の下、2008年12月に団体を立ち上げて以降、規格の策定作業を続けてきた。供給電力が5W以下のQi規格を発表したのが2010年9月である。設立当初は、わずか8社だった参画企業は、2010年2月時点で72社に、2012年2月時点で106社に増えた。現在では、半導体ベンダーのみならず、さまざまな業種の企業が参加しており、市場が立ち上がる「エコシステム」が構築されつつある。

独自色を打ち出した特長のある品種か?それとも……

「相互接続性を確保することが、普及に欠かせない」というWPCの思想を考えると、IDTが第1弾品種に搭載した独自の動作モードや、「IDT Back Channel Communication」と呼ぶ独自の通信機能を、どう評価すべきか判断は難しい。Qi規格という枠組みを守りつつも、後発の半導体ベンダーとして独自色を打ち出した特長のある品種と見ることもできる。一方で、WPCの思想から離れた品種と捉えることもできるかもしれない。これらの独自機能は、特定の機器メーカーや事業者による、一般消費者の囲い込みを可能にするものだからだ。独自の動作モードや独自の通信機能の恩恵を受けるには、送電側/受電側ともにIDTの半導体チップを採用する必要がある。

IDTの製品担当者は、「Qi規格に準拠した送電/受電コントローラICということが大前提。独自の動作モードはあくまでも、付加価値として顧客に提供する。顧客の要求に応えることを目的に開発を進めてきた」と説明した。ただ、この送電/受電コントローラICを採用した機器メーカーが、独自の動作モードや独自の通信機能を一般消費者にどのように打ち出すかによっては、Qi規格の枠組みの中で立ち上がりつつあるワイヤレス給電市場を混乱させる要因になりかねないだろう。

なお、IDTはクロック生成/分配ICや高速シリアルインタフェース対応スイッチIC、各種インタフェースICを強みとしてきた。同社は、ここ数年企業買収や自社開発によって製品群の幅を大きく広げており、今回のワイヤレス給電用コントローラICを含む電源分野もその1つである(関連記事その1、その2)。電源分野の経験が豊富なエンジニアを新たに採用し、設計チームを作ることで製品開発を進めてきたという。

ワイヤレス給電(Wireless Power)特選コーナー

関連記事

「後発だがわれわれに勝機あり」、IDTがワイヤレス給電市場に参入

「後発だがわれわれに勝機あり」、IDTがワイヤレス給電市場に参入

クロック生成/分配ICや高速シリアルインタフェース対応スイッチICで知られるIntegrated Device Technology(IDT)が、ワイヤレス給電市場に参入する。第1弾として、機能集積度が高く、独自の動作モードを搭載したQi規格準拠のコントローラICを発表した。 大きなうねりとなるかワイヤレス給電、業界団体「WPC」の規格1.0版の登場間近(前編

大きなうねりとなるかワイヤレス給電、業界団体「WPC」の規格1.0版の登場間近(前編

ワイヤレス給電技術の普及に向けた、大きな一歩となりそうだ。電磁誘導を使ったワイヤレス給電技術の普及促進を図る業界団体「Wireless Power Consortium(WPC)」では、標準規格の策定作業が最終段階に入った。 大きなうねりとなるかワイヤレス給電、業界団体「WPC」の規格1.0版の登場間近(後編)

大きなうねりとなるかワイヤレス給電、業界団体「WPC」の規格1.0版の登場間近(後編)

WPCのレギュラー・メンバーであるオランダRoyal Philips Electronics社の日本法人であるフィリップスエレクトロニクスジャパンの黒田直祐氏に、WPCが誕生した背景などを聞いた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却