半導体チップ上に“人工心臓”を作る――iPS細胞を利用:新技術(2/2 ページ)

“生体ロボット”の実現も?

同氏は、こうしたシステムを利用すれば生体ロボットの作成が可能になるのではないかとの質問に対し、「その件については、プロジェクトの目標に入っていない。今回のプロジェクトは、米国立衛生研究所(National Institutes of Health)が各機関との協業により、薬剤スクリーニングを目的とした3次元ヒト組織チップの開発を目指すイニシアチブ『Tissue Chip for Drug Screening Initiative』の一環として、資金を提供しているためだ」と述べている。

ただ、チップ上でマイクロ流路を用いて各臓器を接続し、相互作用させているという点から、こうした技術が将来的に、ロボットなどの創造物を作成する上での基礎となる可能性もある。

Healy氏は、「それを実現するには、センサーやアクチュエータが必要だ。センサーについては容易に対応できるだろう。アクチュエータに関しては、米マサチューセッツ工科大学(MIT)が現在、アクチュエータとしての機能を備える人工筋肉の開発に取り組んでいるところだ」と述べる。

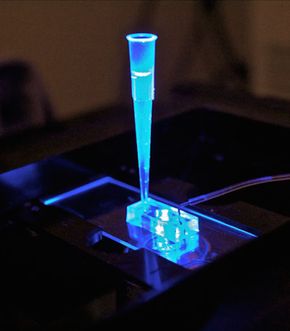

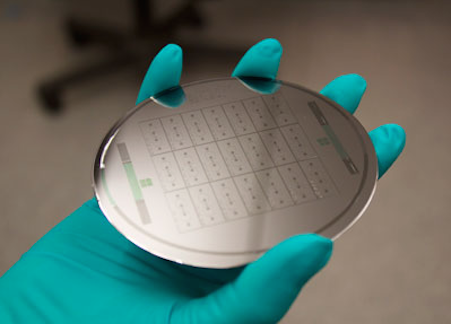

同氏と研究チームはこれまでのところ、本物の心筋細胞を含む長さ約1インチ(2.5cm)の“人工心臓用ケース”をウエハー上に作成している。このケースに心臓の細胞を入れてから約24時間で、1分間に55〜80回の速さで自発的に鼓動を打ち始め、マイクロ流路で血液を送れるようになった。また、鼓動の回数を増減することが実証されている薬剤に対しても、正常に反応するという。

Healy氏の研究グループの博士課程修了研究者であり、カリフォルニア再生医療機構(CIRM)のフェローでもあるAnurag Mathur氏は、「マイクロ流路は今のところ、栄養素を運んでいるだけだが、いずれは老廃物も運べるようになるかもしれない」と述べる。心臓の細胞は現在まで、数週間生き続けているという。

さまざまな種類の“チップ上の臓器”をマイクロ流路で相互接続し、血液と生体液を流すことも、将来的には可能になるかもしれない。

【翻訳:田中留美、編集:EE Times Japan】

医療エレクトロニクス(Medical Electronics)特選コーナー

関連記事

細胞の“ゆらぎ”を利用すれば超省エネマシンができる!? ――CiNetの研究開発

細胞の“ゆらぎ”を利用すれば超省エネマシンができる!? ――CiNetの研究開発

生体が超省エネで活動できる理由は、細胞の“ゆらぎ”にあるという。ゆらぎを応用すれば、非常に低い消費電力で稼働するシステムを実現できるかもしれない。脳情報通信融合研究センター(CiNet)の柳田敏雄氏が、「NICTオープンハウス2014」の特別講演で語った。 脳波で意思を伝える、まひ患者でも「寝返り」や「飲み物」のリクエストが簡単に

脳波で意思を伝える、まひ患者でも「寝返り」や「飲み物」のリクエストが簡単に

産業技術総合研究所は「BioJapan 2014」で、脳波で意思を伝える「ニューロコミュニケーター」を展示した。重度の運動機能障がいを持つ患者との意思疎通を、より円滑にできると期待されている。 インテル、マイクロソフトがひそかに狙う「遺伝子組み換え技術」

インテル、マイクロソフトがひそかに狙う「遺伝子組み換え技術」

遺伝子をプログラミング、つまり組み換えることで、環境分野や医療分野に役立つバクテリアやウイルスを作り出す研究開発に、インテルやマイクロソフト、オートデスクなどの大手企業が乗り出している。 “鼓動の音”で脈を測定、活動量計で勤怠記録――デジタルヘルスケア・プラザから

“鼓動の音”で脈を測定、活動量計で勤怠記録――デジタルヘルスケア・プラザから

「CEATEC JAPAN 2014」では、ヘルスケア向けの測定機器やシステムだけを展示するデジタルヘルスケア・プラザが設けられている。同エリアでは、鼓動の音から脈拍を測定する指輪型活動量計や、活動量計を出退勤の記録代わりに使うなど、さまざまな製品が紹介された。 血管内を撮影する超小型デバイス、リアルタイムで3D画像を送信

血管内を撮影する超小型デバイス、リアルタイムで3D画像を送信

米大学が、カテーテル(医療用の柔らかい管)をベースにした撮影用デバイスの試作に成功した。血管内を撮影し、リアルタイムで3D映像を外部に送信できる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

“心臓”を形成した4インチウエハー 出典:University of California at Berkeley

“心臓”を形成した4インチウエハー 出典:University of California at Berkeley