電子スピンを長距離輸送する技術を開発:量子コンピュータ/スピン演算素子に向け成果(2/2 ページ)

PSH状態を実現する量子構造を設計

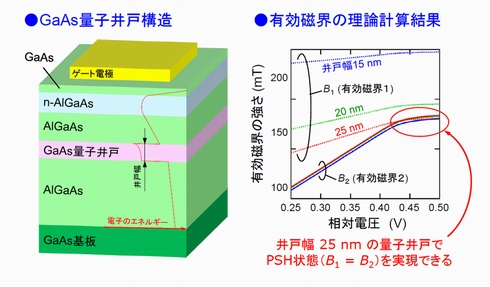

そこでNTTは、理論計算によって、図3のようなPSH状態を実現する量子構造を設計した。その結果、ゲート電圧を調整することでPSH状態から通常の状態まで電子スピンを制御できることをつきとめた。

長時間保持、長距離輸送を測定で確認

さらに両者は、このPSH状態を実現する量子構造を使って、電子スピンを長時間保持し、長距離にわたって電子スピンを輸送できることを確認するための測定を実施した。

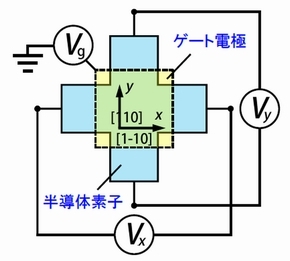

PSH状態に近い量子井戸とPSH状態に遠い量子井戸の中をドリフト運動する電子スピンの空間分布について、磁気光学Kerr効果*3)による測定を行った。試料構造としては、図4のように量子井戸に対して垂直方向のゲート電界と、x/y方向の面内電界が印加できる構造を用いた。

*3)磁気光学Kerr効果:直線偏光を磁化した材料の表面に入射した際に、反射光の偏光軸が元の偏光軸に比べて回転する効果のこと。ここでは、Kerr回転角は電子スピンの面直成分の大きさに比例することになる。

100μm以上の輸送を確認

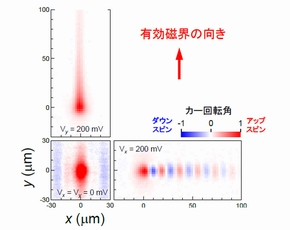

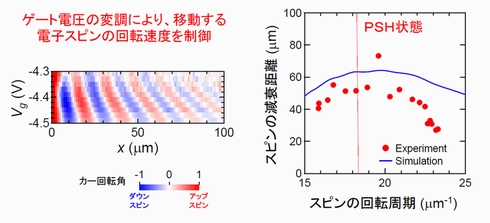

測定の結果、PSH条件に近い量子井戸では、図5の電子スピンの空間分布のように、電子スピンが直線的に、100μm以上離れたところまで輸送されていることが判明。またPSH条件に近い量子井戸では、x方向にはスピンが回転する一方で、y方向には回転することなく伝搬していることも分かり、PSH状態における有効磁界の特長を示した。

ゲート電圧を変化させ、スピン軌道相互作用の強さをPSH状態の近くで変化させると、電子スピンの到達距離がちょうどPSH状態になったところで、最大になることも確認した。

この結果について両者は「PSH状態の実現によって電子全体のスピンの向きが長時間保持され、電子スピンが寄り遠くまで輸送できたことを示している」と結論付けている。

スピン演算素子実現へ

また両者は、「今回実現した電子スピンの長距離輸送技術と、電界による回転制御技術を発展させると、量子コンピュータやスピントランジスタなどのスピン演算素子や、これまで実現不可能だったスピンを利用した新しい素子への応用が可能になる。半導体中におけるスピンの流れを自在に制御する技術につながり、これまで電流を使って行われてきた論理演算をスピンのみで実施するスピン回路への発展が期待できる」とする。両者は、今後、スピンを用いた要素デバイス、スピン回路などに加えて、それらを組み合わせたスピン情報処理システムの実現を目指した研究を進めていく。

関連記事

量子テレポーテーションの心臓部をチップ化――量子コンピュータ実用化へ「画期的成果」

量子テレポーテーションの心臓部をチップ化――量子コンピュータ実用化へ「画期的成果」

東京大学の古澤明教授らの研究グループは、量子テレポーテーション装置の心臓部となる「量子もつれ生成・検出部分」を光チップで実現することに成功した。量子テレポーテーションの手法を用いて量子コンピュータを実現できることを示した。 量子コンピュータ実現に向けさらに前進――量子エラー訂正に成功

量子コンピュータ実現に向けさらに前進――量子エラー訂正に成功

筑波大学と日本原子力研究開発機構(JAEA)は、ドイツの研究チームとの共同研究により、ダイヤモンドを用いて室温で固体量子ビットの量子エラー訂正に「世界で初めて成功した」と発表した。 スピン論理で低消費・高密度の回路を構築

スピン論理で低消費・高密度の回路を構築

13回にわたりお届けしてきたIEDM 2015のプレビューは、今回が最終回となる。本稿ではセッション32〜35を紹介する。折り曲げられるトランジスタや、電子のスピンを利用した論理回路、疾患を素早く検知する人工知能ナノアレイ技術などに関連する研究成果が発表される。 スピンを応用した“完全不揮発マイコン”を開発――消費電力は従来マイコンの1/80

スピンを応用した“完全不揮発マイコン”を開発――消費電力は従来マイコンの1/80

東北大学とNECは2014年2月、スピントロニクス論理集積回路技術を応用した完全不揮発性マイクロコントローラ(マイコン)を開発したと発表した。無線センサー端末向けのマイコンで、動作実験の結果、消費電力は従来のマイコンの1/80だったことを確認したという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

図4 試料構造 出典:NTT/東北大学

図4 試料構造 出典:NTT/東北大学