「SEMICON West 2016」、半導体露光技術の進化を振り返る(完結編その2):福田昭のデバイス通信(85)(2/2 ページ)

F2スキャナーからArF「液浸」スキャナーへの大逆転

当初、ポストArFスキャナー技術として開発が精力的に進められたのは、EUVリソグラフィである。技術的な飛躍度は極めて高いものの、いったん導入すれば何世代にもわたって利用できる見通しがあったからである。1997年には米国でIBMやIntelなどを中核とするEUVL LCCという開発コンソーシアムが立ち上がった。しかしEUVリソグラフィの開発は光源の大出力化などに手間取り、65nm世代〜45nm世代には間に合わせることができなかった。

競合技術のF2レーザースキャナー技術でも、1999年ころからコンソーシアム方式などで世界各地域で研究開発が進められた。要素技術ではF2レーザー、レンズ、レジストなどを開発する必要があり、EUVリソグラフィに比べると技術的な飛躍の高さはそれほどないものの、要素技術の開発は簡単にはいかなかった。それでも開発は継続され、2003年には露光装置のプロトタイプが完成するまでに達した。

ところがここで、「大逆転」が起こる。ArF「液浸」リソグラフィがポストArF露光の技術候補として急速に浮上してきたのだ。

「液浸」とは「液体浸漬」の略称である。「液浸」技術では、投影レンズとレジスト(ウエハー表面)の間に屈折率が高い液体を挿入することによって光の波長を大気中よりも短くし、解像度を高める。液体の最有力候補は純水である。ArFレーザーの波長193nmにおける純水の屈折率は1.44なので、純水中で光の波長は134nmに短くなる。言い換えると、F2レーザーの157nmよりも短い波長が得られる。

粗い言い方だが極めて重要な事実は、ArF露光工程で「純水を垂らすだけ」で波長がF2よりも短くなるということだ(実際には光学系やレジストなどの改良が必要)。純水は比較的安価な材料で、半導体生産工程では一般的かつ大量に使われる。その純水をレンズとウエハーの間に挟むだけで、解像可能な寸法は0.7倍に短くなるのだ。しかもArF露光システムを構成する要素技術のほとんどが、ArF「液浸」露光に流用できるとみられた。

ArF「液浸」露光の提唱は2002年に始まり、2003年2月のリソグラフィに関する世界最大の国際学会「SPIE」で技術発表がなされたことにより、一気に火が付いた。それからわずか1年の間に、次世代リソグラフィ技術の開発テーマはほぼ完全に、ArF液浸露光技術に集約されていった。

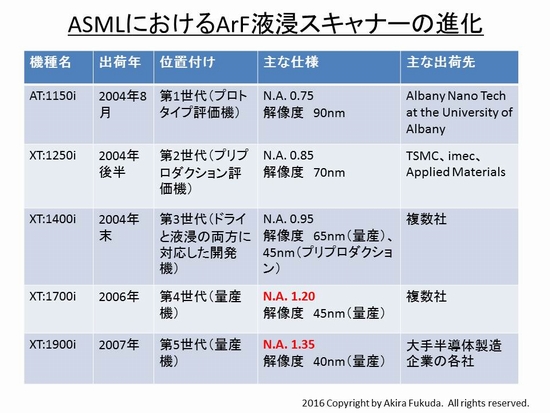

ここで怒涛(どとう)のように露光装置を開発していったのがオランダのASMLである。2004年8月にArF液浸露光装置の第1世代機(プロトタイプ機)「AT:1150i」を出荷すると、その年だけで第2世代機(プリプロダクション機)「XT:1250i」、第3世代機(量産機)「XT:1400i」と立て続けに評価機を出荷していく。

2006年には第4世代機(量産機)「XT:1700i」を出荷する。「XT:1700i」は45nm世代の量産に向けたArF液浸スキャナーで、光学系の開口数(N.A.)が1.20と、初めて1.00を超えた露光装置である。2003年にArF液浸露光の概念が燎原の火のようにリソグラフィ業界に広がってから、わずか3年でN.A.がこれまでの限界とされてきた1.00を超えた量産用露光装置が登場したことになる。

そしてArF液浸スキャナーが10年後の現在でも使われているのはご承知の通りだ。かつてはあれほど嫌がられたダブルパターニング技術を導入し、さらにはトリプルパターニング技術、クオドパターニング技術を採用することでArF液浸露光技術は延命しようとする。その先に何があるのかは、次回以降の本コラムでご報告したい。

(次回に続く)

⇒「福田昭のデバイス通信」バックナンバー一覧

関連記事

ASMLがEUV装置を15台受注、納品先はIntel?

ASMLがEUV装置を15台受注、納品先はIntel?

ASMLが、EUV(極端紫外線)リソグラフィ装置を15台、“米国顧客企業の1社”に納入すると発表し、業界の観測筋の間でさまざまな臆測を呼んでいる。複数の情報筋が、この顧客企業がIntelではないかという見方を示している。 ASMLがEUVリソグラフィ開発の最新状況を公表(1)〜ArF液浸の限界

ASMLがEUVリソグラフィ開発の最新状況を公表(1)〜ArF液浸の限界

今回は、コストとパターン形成の2点について、ArF液浸とEUV(極端紫外線)リソグラフィを比べてみよう。ArF液浸では、10nm世代になるとステップ数と重ね合わせ回数が破壊的な数値に達してしまう。これがコストの大幅な上昇を招く。さらに、ArF液浸とEUVでは、10nm世代の配線パターンにも大きな差が出てくる。 着実に進歩するEUV、課題は光源

着実に進歩するEUV、課題は光源

EUV(極端紫外線)リソグラフィ技術は、着実に進化を遂げている。業界には、2018年ごろの実用化を望む声も多いが、当面の課題は光源の強さをどう向上するかにありそうだ。 微細化、「3nmまでいくのでは」

微細化、「3nmまでいくのでは」

「ムーアの法則」の生みの親であるGordon Moore氏が、ハワイの自宅でベルギーIMECのビデオインタビューに応じ、未来の技術に関する自身の見解や、1965年以来半導体業界に大きな影響を及ぼし続けてきたムーアの法則の今後について語った。87歳となった同氏は、謙虚なエンジニアはいつまでも自分を笑いの種として語れることを示してみせた。 FinFETサイズの物理的な限界は?

FinFETサイズの物理的な限界は?

ベルギーで開催された「IMEC Technology Forum(ITF) 2016」では、2.5D(2.5次元)のチップ積層技術や、FinFETのサイズの物理的な限界についても触れられた。 Intelの工場でARMベースのチップが作れる

Intelの工場でARMベースのチップが作れる

Intelは、開発者会議「Intel Developer Forum 2016(IDF 2016)」で、10nmプロセス技術開発においてARMと協業することを発表した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか