強誘電体トランジスタで多値メモリを実現する(前編):福田昭のストレージ通信(78) 強誘電体メモリの再発見(22)

今回から2回にわたり、二酸化ハフニウム系強誘電体材料を使った強誘電体トランジスタで多値メモリを実現する仕組みについて紹介する。

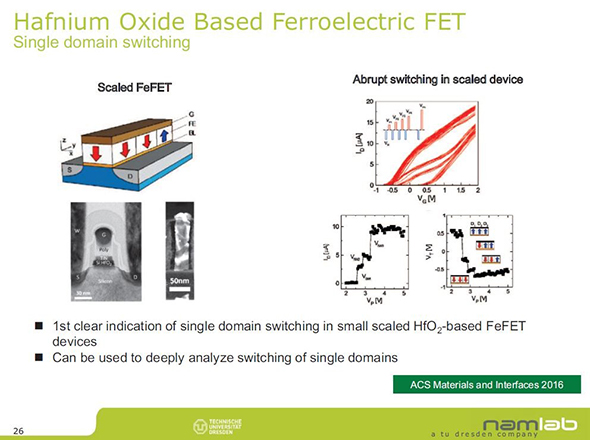

微細化で「単一ドメイン」の二酸化ハフニウム薄膜が可能に

前回は、新材料である「二酸化ハフニウム系強誘電体材料」を使った強誘電体トランジスタ(FeFET)の研究状況を概観した。

前回でも述べたように、二酸化ハフニウム系強誘電体が備える最大の特長は、10nm前後の微細化が原理的には可能な点にある。10nm前後の微細化が可能であるということは、「単一ドメイン」の二酸化ハフニウム薄膜が実現できることを意味する。

二酸化ハフニウムの薄膜は多結晶である。例えば1mm角くらいの大きさで成膜すると、非常に膨大な数の微小な結晶粒(グレイン)で構成されている。一方、誘電分極をミクロに見ると、「分域(ドメイン)」と呼ばれる非常に微小な領域で分極が発生している。ドメインはグレインよりも小さく、グレインの内部は複数のドメインで構成される。グレイン内部でドメインの向きが揃うことでグレインに分極が生じ、大多数のグレインの分極の向きがそろうことで、薄膜全体で大きな分極が生じる。

ここで二酸化ハフニウム薄膜の寸法を10nm角くらいにまで、一気に縮小することを考えよう。すると、薄膜内部におけるドメインの数は数個、場合によっては1個になる。仮に1個のドメインになった場合、これを「単一ドメイン(シングルドメイン)」と呼ぶ。

次に、二酸化ハフニウム薄膜の形状を長方形にすることを考える。長方形の寸法は、強誘電体トランジスタのゲート電極と同じである。つまり、長方形のゲート電極を有する強誘電体トランジスタを作る。ここで重要なのは、寸法である。ゲート長が20nm程度、ゲート幅が80nm程度の微小なゲート電極を考える。二酸化ハフニウム強誘電体薄膜も、同じ寸法になる。

ここで二酸化ハフニウム強誘電体薄膜が、3つの分極ドメインを有していると仮定しよう。ドメインA、ドメインB、ドメインCである。ゲート電極の長辺方向に、直方体のドメインが3つ、並んでいる。3つの分極ドメインは、シリコン表面に対して上方向か、あるいは下方向に分極する。

3つのドメインで分極の向きがすべてそろっており、分極反転のときも同様であれば、これまで説明してきた強誘電体トランジスタと同様に、1ビットのデータを記憶する1個の不揮発性メモリセルが完成する。

強誘電体薄膜を数個の分極ドメインで形成

ところが厳密には、3つのドメインが分極反転を起こすゲート電圧は、同じではない。微妙に違う。そこで分極反転を起こすゲート電圧を精密に制御すると原理的には、ドメインA、ドメインB、ドメインCの分極反転を個別に、制御できるようになる。

3つの分極ドメインを有する強誘電体トランジスタで2ビット/セルの多値メモリセルを実現。左上は強誘電体トランジスタの構造図。細長い強誘電体薄膜に、3つの分極ドメインを形成した。右下は、ゲート電圧の変化によるしきい電圧の変化のグラフと、ドメインにおける分極反転。しきい電圧を階段状に、4段階に変化させることができた (クリックで拡大) 出典:NaMLabおよび、ドレスデン工科大学

3つの分極ドメインを有する強誘電体トランジスタで2ビット/セルの多値メモリセルを実現。左上は強誘電体トランジスタの構造図。細長い強誘電体薄膜に、3つの分極ドメインを形成した。右下は、ゲート電圧の変化によるしきい電圧の変化のグラフと、ドメインにおける分極反転。しきい電圧を階段状に、4段階に変化させることができた (クリックで拡大) 出典:NaMLabおよび、ドレスデン工科大学例えば初期状態が、すべてのドメインが上向きに分極しているとしよう。強誘電体トランジスタのしきい電圧は、高い状態にある。このしきい電圧をVtaとしよう。ここでゲート電圧をわずかずつ変化させていくと、最初に1個のドメインだけで分極反転が起こる。すなわち、強誘電体トランジスタのしきい電圧が下がる。このしきい電圧をVtbとしよう。

さらにゲート電圧を少しずつ変化させていくと、もう1個のドメインで分極反転が起こる。しきい電圧がまた少し下がる。このしきい電圧をVtcとしよう。

さらにゲート電圧をわずかずつ変化させていくと、残る最後のドメインで分極反転が起こる。つまり、3つのドメインすべてで分極が反転したことになる。しきい電圧はさらに下がる。このしきい電圧をVtdとしよう。

このようにして、しきい電圧が異なる4つの状態を、トランジスタに作り出せるようになる。これは、1個のトランジスタに2ビットのデータを記憶できるという意味である。フラッシュメモリのマルチレベルセル(MLC)と、基本的には変わらない。

研究室レベルでは、2016年に3つの分極ドメインを備えているとみられる、二酸化ハフニウム強誘電体トランジスタが試作発表されている。ゲート電圧(プログラム電圧)を2Vから5Vの範囲で細かく変化させることで、しきい電圧をプラス0.5Vからマイナス0.75Vの間で4段階に階段状に変化させた。

(後編に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

二酸化ハフニウムを使った強誘電体トランジスタの研究開発(後編)

二酸化ハフニウムを使った強誘電体トランジスタの研究開発(後編)

後編では、二酸化ハフニウム系強誘電体トランジスタ(FeFET)の特性について見ていこう。動作電圧やデータ書き込み時間などは十分に良い特性だが、長期信頼性については大幅な改善が必要になっている。 新材料「二酸化ハフニウム」を使った強誘電体メモリへの長い道

新材料「二酸化ハフニウム」を使った強誘電体メモリへの長い道

今回から2回にわたり、強誘電体の二酸化ハフニウムが、不揮発性メモリ用のキャパシターとしてどのような特性を示しているかを解説する。強誘電体不揮発性メモリ(FeRAM)のメモリセルで重要なのは、強誘電体キャパシターの特性だ。二酸化ハフニウムを絶縁膜とする強誘電体キャパシターが、優れた特性を備えているかどうかを調べる必要がある。 代表的な強誘電体材料(後編)〜その他の材料

代表的な強誘電体材料(後編)〜その他の材料

前編では無機化合物の強誘電体材料を紹介したが、有機化合物にも数多くの強誘電体材料が存在する。本稿では、有機化合物系強誘電体材料の代表格であるポリフッ化ビニリデン(PVDF)や酸化ハフニウム系強誘電体について説明する。 SanDiskが語る、半導体不揮発性メモリの開発史

SanDiskが語る、半導体不揮発性メモリの開発史

今回からは、国際学会で語られたSanDiskの抵抗変化メモリ(ReRAM)の研究開発動向について紹介していく。まずは、約60年に及ぶ「不揮発性メモリの歴史」を振り返る。 パッケージング産業の再編成(前編)

パッケージング産業の再編成(前編)

半導体製造工程における「後工程」を担うパッケージング産業の再編成が起こっている。今回から2回にわたり、パッケージ産業再編の動きを紹介する。 「SSDが壊れる」まで(前編)

「SSDが壊れる」まで(前編)

ノートPCなどのストレージとして急速に市場が拡大しているSSD(Solid State Drive)。その信頼性に対するイメージはHDDと比較されることが多いが、「平均故障間隔」と「年間故障率」の数値を単純に比較すればいいというわけではない。そこで今回は、SSDの寿命にかかわる要素を解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか